圖/周慧珠

「自作新詞韻最嬌,小紅低唱我吹簫。曲終過盡松陵路,回首煙波十四橋。」(宋‧姜夔〈過垂虹〉)

明月夜,泛舟碧潭,素手斟酒奉茶,小紅低唱我吹簫,裝模作樣堪笑,嘗得詩意醉人,顢頇何妨。

圖/周慧珠

「自作新詞韻最嬌,小紅低唱我吹簫。曲終過盡松陵路,回首煙波十四橋。」(宋‧姜夔〈過垂虹〉)

明月夜,泛舟碧潭,素手斟酒奉茶,小紅低唱我吹簫,裝模作樣堪笑,嘗得詩意醉人,顢頇何妨。

文與圖/周慧珠

「自作新詞韻最嬌,小紅低唱我吹簫。曲終過盡松陵路,回首煙波十四橋。」(宋‧姜夔〈過垂虹〉)

明月夜,泛舟碧潭,素手斟酒奉茶,小紅低唱我吹簫,裝模作樣堪笑,嘗得詩意醉人,顢頇何妨。

上高樓,揚聲唱起:「故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡,惟見長江天際流。」(李白〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉)事實上,未曾見過黃鶴樓,也不曾到過揚州,但,想像呀,不就是山水間樓台重疊。

就如一朵複瓣茉莉花放在盛了水的白色大貝殼裡,偏說那是莫內的睡蓮、是施篤姆的《茵夢湖》,還要聯想到《詩經》〈周南〉首章「君子好逑」的「關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 參差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉。輾轉反側。 參差荇菜,左右采之。」

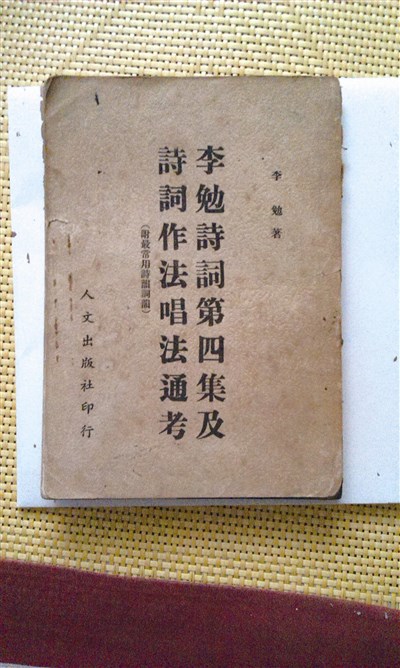

那都是當年我們文青朋友的遊戲,金庸武俠小說還是禁書,但早挑起我們的俠氣,「攜書帶劍」哪!看著《笑傲江湖》裡,令狐沖出場,林間巨石上,一張老琴一曲〈廣陵散〉,平添青春襟懷多少壯烈豪氣!於是,小龍女、過兒、雙兒一一對號入了座,吹彈酬唱更成了日常遊藝;陶醉間,還要怪說都是金庸惹的禍,其實,真正因緣還是其中一位朋友是成大中文系,跟著李勉教授學詩詞吟唱,加上我們幾位國樂社的,就更增添彈唱滋味了。

唱不盡青春詩心

李勉教授在其〈唱詞通考〉文中提及:「詞不唱而以讀代之,則枯槁而不見情味;詞既可唱,則必具音律……宋所作詞皆可唱……。詞之唱法著重板眼與神韻,板眼即拍子,歌無拍子即亂,詞無板眼亦亂;三眼一板,有慢三眼、快三眼、流水板、散板、快板……」一九八四年,他曾率成大中文系學生在台中市立文化中心,演唱宋詞古唱,當時聽眾為各中學教師二百餘人。

當時我們這夥文青最常彈唱的詩詞,如陸遊的〈釵頭鳳〉:「紅酥手,黃滕酒。滿城春色宮牆柳。東風惡,歡情薄。一懷愁緒,幾年離索。 錯!錯!錯!」唱得悽悽切切;李白的〈關山月〉:「明月出天山,蒼茫雲海間。 長風幾萬里,吹度玉門關。漢下白登道,胡窺青海灣。 由來征戰地,不見有人還。」唱得滿懷壯烈;辛棄疾的〈永遇樂〉:「千古江山,英雄無覓,孫仲謀處。舞榭歌台,風流總被,雨打風吹去。斜陽草樹,尋常巷陌,人道寄奴曾住。想當年金戈鐵馬,氣吞萬里如虎。元嘉草草,封狼居胥,贏得倉皇北顧。四十三年,望中猶記,烽火揚州路。可堪回道,佛狸祠下,一片神鴉社鼓。憑誰問,廉頗老矣,尚能飯否?……」好個「廉頗老矣,尚能飯否?」教人心有戚戚焉。

還有劉禹錫的〈陋室銘〉:「山不在高,有仙則名。水不在深,有龍則靈。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上階綠,草色入廉青。談笑有鴻儒,往來無白丁。可以調素琴,閱金經;無絲竹之亂耳,無案牘之勞形……」讓我們習得幾分文人的清虛、孤傲;數不盡青春華枝之燦爛啊,其中多少是蒙詩詞吟唱所賜。

三年前在一場牡丹花讌裡,大夥兒即興吟唱詩詞,我與向陽先生分別以國語、閩南語吟唱了宋程顥《春日偶成》:「雲淡風輕近午天,傍花隨柳過前川; 時人不識余心樂,將謂偷閒學少年。」雖不若詞之艷美,但滋味澹然幽遠。事實上,除了李勉教授的「唱詞」,在台灣民間還因區域性有「天籟調」、「都馬調」、「歌仔調」甚至「黃梅調」等不同腔調的詩歌吟唱,在詩會中以不同腔調吟唱同一首詩,真是親切且優美,也飽受文化之親哪!

歲月悠悠,青春不再,文心依舊,詩心仍在,只是,「禪心已作沾泥絮,莫向東風使鷓鴣」。琴猶在,歌猶好,只是「且縱歌聲穿山去,埋此心情青松底,常棲息。」若問春去處,「春無蹤跡誰知,除非問取黃鸝,百囀無人能解,因風吹過薔薇。」