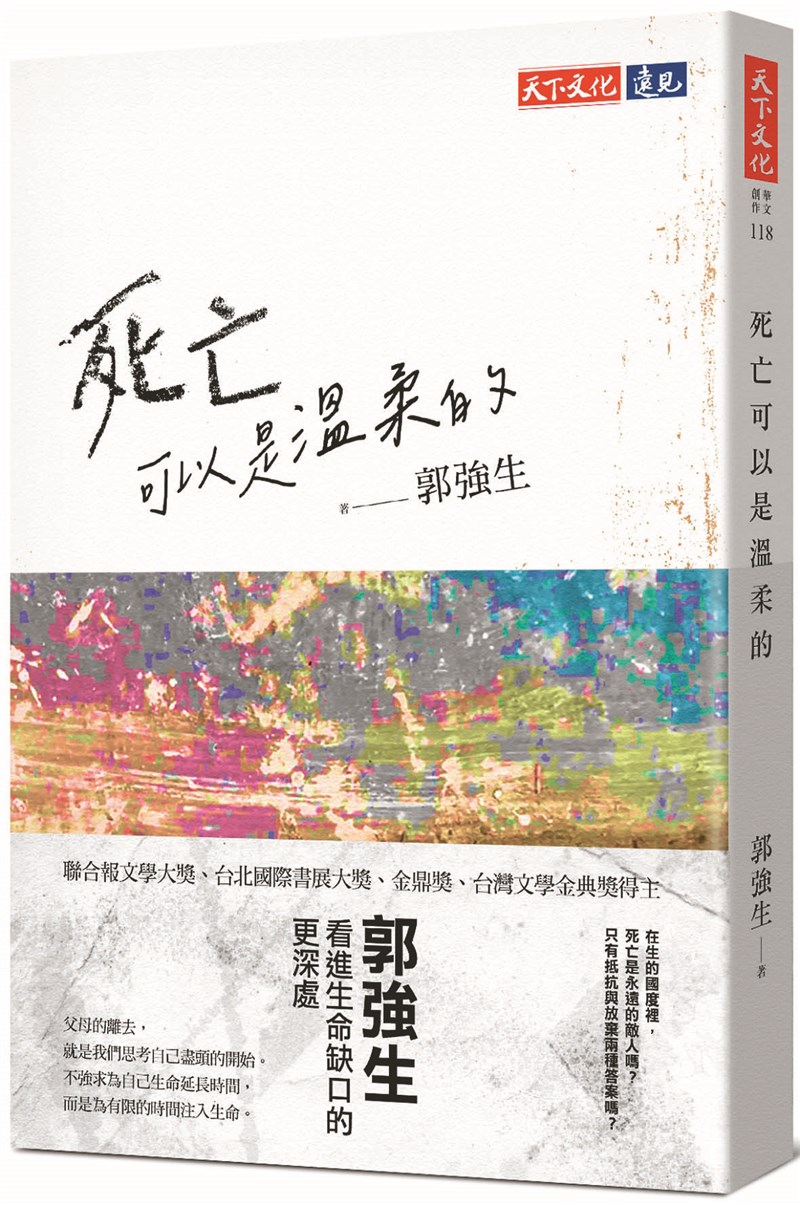

《死亡可以是溫柔的》

圖/天下文化提供

《死亡可以是溫柔的》

圖/天下文化提供

文/廖淑儀

讀書似乎也是一種命題,得配合著人生進程,某些階段才能消化某些書,早些或晚些,都無法真正體會。儘管十年前已注意到郭強生的「人生散文」三部曲:照顧父親的陪病、正視生命軌跡與傷痛,以及回望自己的青春歲月,卻直到這本《死亡可以是溫柔的》出版,我才真正靜得下心來好好捧讀。

談論死亡,著實是件不易的事,尤其我們既無法預知自己何時會死,也無法臨摹死亡片刻究竟是什麼光景。但郭強生告訴我們,至少我們可以談談哀悼而失落的心情、思考這個世界對於老、死定義的看法如何影響我們,以及最後試著談論面對死亡的隨時在側,我們可以怎樣看待生命。死亡如果可以是溫柔的,那就代表「它是一串更為複雜的敘事,而不是一個簡單粗暴的句號」。

沒有準備好的一刻

曾有人說,面對死亡,就如同西蒙波娃說過的「死亡是一場暴力」,的確,我們從來沒有準備好的一刻。郭強生陪伴父親10年之久,當父親離世時,仍體驗到強烈的失落。當往生者終於離開,自己被迫轉身面對世界:「只剩那樣奇異的安靜,空亡現場遺留下滿目生死徒勞(與疲勞)的爪痕,彷彿你與往生者如今才是同一國的,活人的世界反是異鄉。」

「說起來,這一切,真的跟之前沒什麼不同。」

他藉著和卡繆文字的對話,呈現自己告別死者之後的世界,竟是這樣的隔閡、怵目、荒謬而孤獨。

在書中,正視死亡也包括了哀悼的過程。在〈始於牽掛,緣於圓滿〉裡,郭強生提到父喪後的兩個月,他每天漫無目的在街上晃蕩,關機般的將身心暫緩,並以局外人的姿態「愈退愈遠……藏身在公園空寂的綠蔭裡」。尤其寫到綠色植物沉默的能量陪伴他的心情:「我累了。一句自己不經意發出的呢喃,無法向外人告白的心情,就這樣被輕聲吐露給了這些陪伴者。然後是一陣風冒失地闖入,我彷彿聽見綠葉們發出了又像責備,又像吃驚的嘆息。」

短短段落,悲傷與失落雖然沉重,卻被他寫得格外輕盈。植物的守護能量築起一座暫放情緒的心靈花園,儘管微風不經意地干擾了,依舊顯得那份陪伴更為無私與溫柔,讓面對喪親的愀然孤獨有了出口。

面對社會對死亡的刻板處理,他從陪病的經驗中意識到:原來醫院裡的專業不過是維持生命跡象,而非關心生命本身,因此他進一步思索,「好死」這件事,或許才是人生中最有價值的事。

在〈多謝成全〉篇章中,他詳述簽訂「預立醫療決定書」的始末,直面死亡的姿態昭然可揭。但社工建議同行的人一起簽訂可以打折時,卻只得到「三個客氣婉謝的微笑」。這不禁讓人思考,我們是否都像他的朋友那樣,嘴裡說著不怕死,但心裡卻總在迴避著死亡,彷彿潛意識裡,我們都以為自己是不死的化身。但果真如此嗎?如果死亡迫在眉睫,我們又能以何種姿態迎向它?

用數學題比喻人生

特別喜歡郭強生在書裡引用里爾克的詩那段,把衰老、面對死亡比作黃昏的大地:「黃昏解作人生的晚年,可不就是攀升與沉淪共存的關鍵時刻?攀升的是智慧,沉淪的是體力。……錯過了那黃昏時刻的寧靜,只剩下與不甘共同下沉。」

面對熟齡之後的人生,已經不適合倉促行走,但也不需要執著計較,郭強生給自己的信念是:「接受自己在這世上的時間是有限的」,且「為有限的時間注入生命」。然而,他也不刻意「樂活」,也不強求年輕,因為更重要的是,接受「原本的風景」。

他用一頁數學運算題來比喻人生,其中總有必須的未知數,有時硬要去解,只會迎來挫敗與無力,就像童年他那本擦破的數學作業簿。如果可以接受未知就是原本的風景,那麼等式就可以成立,人生也就因此平衡了。

這本書以誠實真摯筆法,抒情檢閱死亡與衰老的真相,讓我想起其書封的設計,一樣教人印象深刻:洗白的底色襯著斑駁刷過的褐彩,就像死亡的隨時在側,映照活著的波瀾搖曳。人生或許就是那一點點斑駁,經由反覆疊沓和洗刷,終於留下浮光掠影的痕跡,以及那深長的一瞥。