本圖由「海景世界企業股份有限公司」與玉子日記合作與授權

圖/海景世界企業股份有限公司及玉子

本圖由「海景世界企業股份有限公司」與玉子日記合作與授權

圖/海景世界企業股份有限公司及玉子

文/玉子

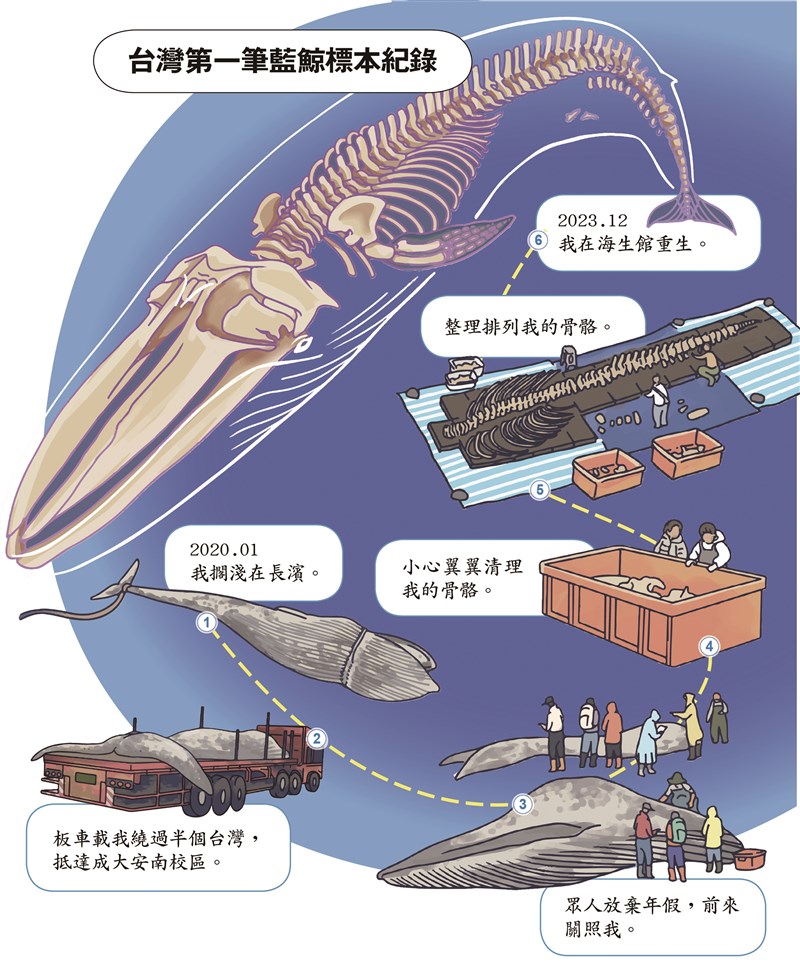

來聊聊我跟台灣島的淵源,老實說,我的同類不常接觸到台灣,相關紀錄寥寥無幾。

1913年,當時台灣正處於日本殖民時代,墾丁南灣啟動一處捕鯨基地,以大翅鯨、抹香鯨、長鬚鯨為主要獵捕目標。在1930年(昭和5年),日本人難得捕獲一隻成年藍鯨,將牠高聳的下顎骨立起,與肩胛骨一起搭建為神社的鳥居,內側則寫著「東洋捕鯨株式會社台灣事業場」。

早期鯨影 二戰摧毀

這座神社就搭在鵝鑾鼻燈塔旁邊,假設這個鯨骨鳥居還在,肯定是個不得了的歷史文物,可惜鳥居在二戰時期被摧毀了,如今已不復存在。

在那之後,台灣歷經許多改變,政權更迭、保育意識抬頭、舊稱的鯨目納入保育類、鯨豚救援與研究單位成立、賞鯨船的起航等,但這期間台灣不再有人看過我們——直到2020年,我的出現。

擱淺長濱 絕處重生

「台東長濱城子埔海灘,有民眾發現死亡鯨魚。」

2020年大年初一,我被發現時身體泛白、腹部朝上、嘴巴緊緊纏繞一條尼龍繩,而鯨鬚板已脫落四散在長濱的海岸線上。海巡弟兄接獲任務,擔心傍晚的漲潮將我捲走,齊心協力以一條大繩子繫住我的尾鰭。聽說,這條大繩子還是從隔壁長濱國小借來的拔河繩。

到了隔天大年初二,來自四面八方的學者、義工、海巡弟兄圍繞著我,明明當時大家都在過年,比起放假待在家,卻選擇迢迢奔波到我身邊。大家目標很明確:將我安穩帶回台南,讓我有機會以骨骼標本的樣貌「重生」。這天共出動3台怪手小心翼翼將我移進陸地,就連加長型板車也裝不下我全身,為了不讓身體一部分在路上拖行,而必須分為上、下身軀運送。

抵達台南後,獸醫師與研究人員謹慎地拼湊我生前的遭遇:

「牠的生長板游離,應是一隻非常年輕的藍鯨。」

「皮下脂肪比海豚還薄,大概是嘴巴被勒住,長期無法進食。」

「根據胸鰭的斷層掃描,我們確認牠的確是一隻還沒成年的藍鯨。」

「將牠DNA序列跟近十年各國發表的序列比對,發現牠比較接近大洋洲的藍鯨個體。」

標本再現 重新遨遊

將我的身體抽絲剝繭,大家發現我的頭骨、上頷骨已經碎裂成多塊,骨頭上甚至能看見尼龍繩緊勒所留下的凹痕。究竟我因為這條尼龍繩痛苦多久?餓了幾個月?過世後又在海上漂流多久?種種疑問衝擊著人們的心。

事實上,包含我們在內的各種鯨豚都面臨著相似的困境:海洋廢棄物、船隻撞擊、全球氣候變遷、汙染問題,究竟鯨豚同伴們能否跨越重重關卡?人類又如何為鯨豚盡一分心,就讓我們繼續觀察下去囉!

我們藍鯨的數量稀少,全世界展出的完整標本不超過25件。而我也順利於2023年「重生」,在海生館擔任《巨鯨之路》展覽的主角。縱使壽命短暫,這副骨骸曾經承載生命的重量,是我活過的證明。自發現擱淺到最終的骨骼組裝,我的重生動用了數百人、考驗著各單位的技術與智慧。大家想著無論如何,一定要讓這副骨骸再次活過來、以優雅的下潛之姿遨遊到永遠。

邀請你來屏東國立海洋生物博物館看看我,好嗎?

本圖由「海景世界企業股份有限公司」與玉子日記合作與授權