圖/樹下繪本

圖/樹下繪本 圖/樹下繪本

圖/樹下繪本

文/郭詠澧

同學問:「二胡在傳統戲劇裡是不可缺少的伴奏樂器,它是中國人發明的嗎?」這是一個有趣的問題,二胡是一種中國傳統獨具魅力的拉弦演奏樂器,有著悠久的歷史與深厚的文化底蘊,今天就讓我們來談談二胡的起源:

悠揚樂器 傳入中原

二胡古稱胡琴,起源於唐朝,最初是北方少數民族奚族的樂器,稱作「奚琴」,大約在一千多年前的唐代傳入中原。北魏時期,奚族人居住在今內蒙古一帶,唐朝時歸附了唐太宗,而唐玄宗開始與奚族人大量聯姻,奚琴約於當時傳入中原;當時將西方、北方各民族稱為胡人,胡琴為西方、北方民族傳入樂器的通稱。唐代詩句中即有「胡琴」的記載。因為音色豐富獨特,柔美悠揚,情感表現力極高,很快地在民間傳播開來,成為文人雅士喜歡的樂器。

因為「奚」字有奴僕之意,唐代文人將奚琴改名為「嵇琴」。北宋沈括所作的筆記體著作《夢溪筆談》中提到「馬尾胡琴」,表明當時已使用以馬尾製成琴弓的胡琴。宋代元代,隨著戲曲與曲藝的興盛發展,「胡琴」在民間廣為流傳,大量運用於戲曲伴奏,音色溫潤動聽,受到人們普遍的喜愛,並演變成多種弓弦樂器,如板胡、京胡等。明代《麟堂秋宴圖》即有樂師手持胡琴圖。

中華民國時期隨著民族樂團興起,因該樂器只有兩條弦被定名為「二胡」。1920年代,作曲家借鑒西方樂器技巧,對二胡的演奏表現技法進行了大膽革新地擴展,並創作了多首二胡獨奏曲,二胡開始在舞台上從民間戲曲伴奏樂器成為絲竹音樂獨奏的樂器。1980年代中後期,二胡獨奏曲發展有敘事曲、協奏曲等大型二胡曲目,樂曲創作得到了極大的發展。

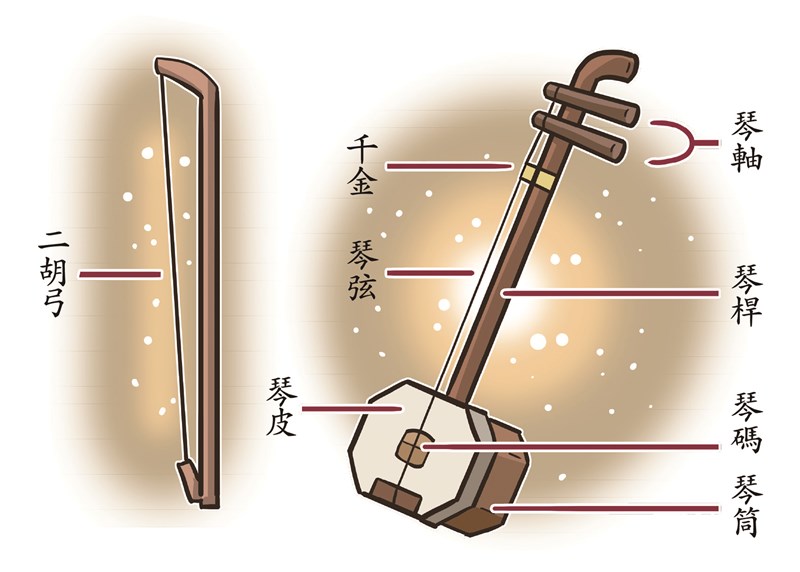

樂器構造

各有重點

琴杆是二胡的主體,通常由紅木、紫檀或烏木等硬木製成,具支撐琴弦與按弦操作功能。琴杆的長度在80〜90公分左右,上端安裝兩個弦軸,用於調節琴弦鬆緊度,傳統為木質軸,現代多用金屬螺旋軸,弦軸材質與製軸工藝會影響調音效果。琴杆上固定有千斤,是棉線、金屬或尼龍繩製作的環狀物,用於確定琴弦有效地振動,使琴弦在演奏時保持音準穩定。

琴筒是二胡的共鳴箱,通常由竹子、紅木、紫檀等材料製成。琴筒形狀有六角形、八角形、圓形等,其中六角形較為常見。琴筒大小與形狀影響二胡的音色及音量。大琴筒產生較渾厚的音色,小琴筒使聲音相對明亮。琴筒前端包覆蛇皮或蟒皮,蟒皮紋理清晰,彈性好,能夠產生明亮、清脆聲音,皮薄音量大,皮厚音色純;琴筒另一端設音窗。琴筒的共鳴以及覆蓋在琴筒一端的琴皮,是二胡獨特音色的來源。

二胡有兩條琴弦,分為內弦與外弦。弦粗,外弦細,通過調節琴杆上的弦軸可以改變琴弦的音高。早期琴弦用蠶絲製作,現代二胡琴弦用鋼絲弦,音色更加明亮清晰且耐用。「弦與外弦的音高相差一個五度音程,通過手指在琴杆上按弦位置不同,演奏出不同音高。

琴弓是二胡演奏的重要工具,由弓杆與弓毛構成,弓杆一般用竹子製作,弓毛通常用馬尾;弓毛的數量與質量會影響演奏時的音色與音量。琴弓的運用技巧非常豐富,有連弓、分弓、頓弓、跳弓等弓法,能夠產生不同的音樂效果,連弓使旋律更加流暢,頓弓能產生富有彈性與節奏感的音效。

二胡自唐代的奚琴發展成現代獨奏樂器,以其獨特的音色與豐富的表現力,展現了中華民族音樂的魅力與文化底蘊,是中華民族樂器家族中的「弦樂之王」。