圖/玉子

圖/玉子

文/玉子

台灣街邊、工地佇立一種野生樹木,其葉片布滿絨毛,小時候經常隨手摘下、將葉背貼附在同學的棉T恤上,做為好朋友間的小玩笑。

每年到了六、七月,這種樹還會結出一顆顆橘紅色的聚合果,看似掛上可愛的鈴鐺,人稱「噹噹樹」,吸引鳥兒、松鼠、甚至路人前來採食。你我家巷口的雜木竟藏了許多祕密?就讓我們認識一下「構樹」吧!

雌雄有別 構樹饗宴

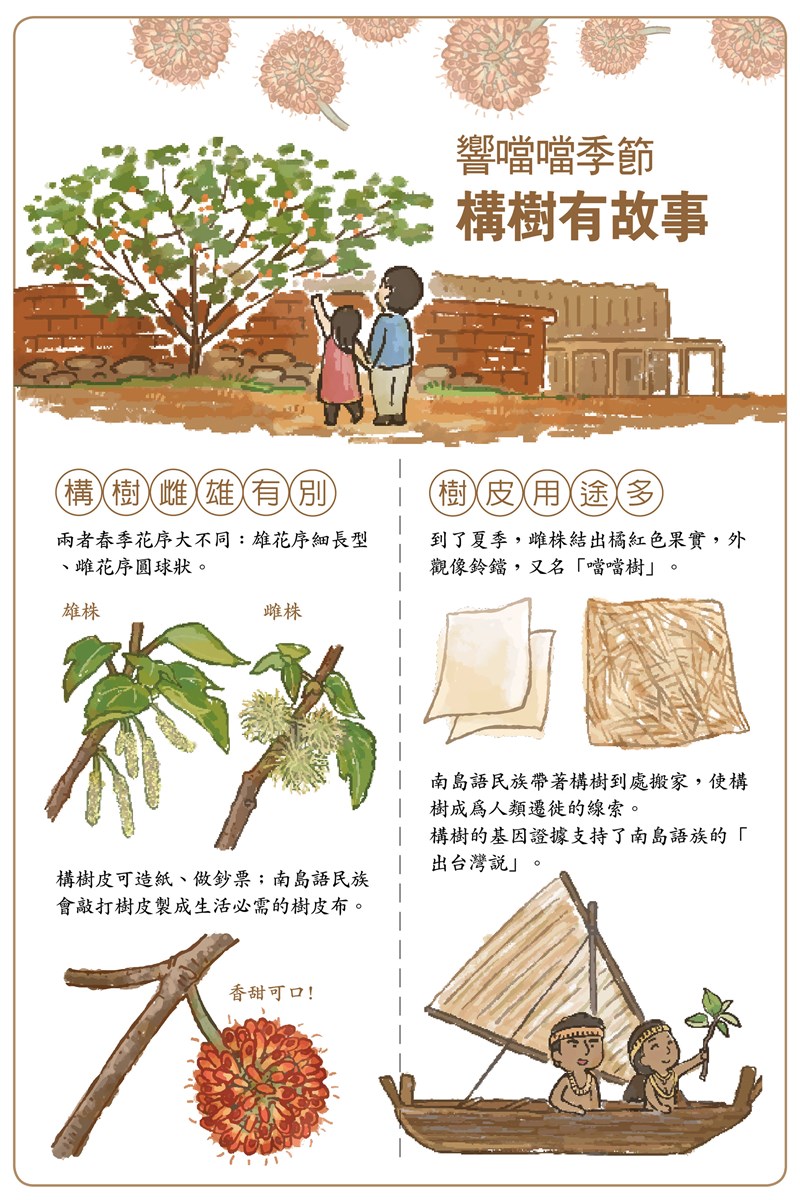

原來,並不是每一棵構樹都會結果!三、四月是構樹抽出花序的時候,此時便能透過花序形狀區別雌雄:雌花圓球形、雄花則細長如毛蟲。在順利完成授粉之後,唯有雌株才會結出甜蜜的果實。雄株雖不結果,但也並非無用,原住民會取細長的雄花入菜煮湯,據說味道香甜、類似草莓。

毛茸茸的葉片看似適口性差,卻是眾多食植動物熱愛的餐點!梅花鹿與山羊是構樹葉的大粉絲,使構樹獲得「鹿仔樹」的稱號。

樹葉之外,其香甜的果實更是無比誘人,且構樹果期適逢鄒族的小米祭。而構樹不僅影響台灣原住民,其根系多麼深入亞洲與大洋洲文化,程度或許超過多數現代人想像,關鍵就藏在「樹皮」之中。

優良纖維 打樹成衣

構樹皮具有極長的纖維,可造紙、印鈔票,為此構樹又稱「鈔票樹」。

對於南島語系的民族來說,構樹皮經過棒槌敲打便能製成「樹皮布」。在紡織工業興起並席捲世界之前,南島語民族不畏繁瑣,以一次次敲打,將構樹皮變成衣著、家居布置、藝術品。

好用的東西當然要在搬家時帶走,南島語族帶著構樹遷徙,以無性扦插繁殖。於是太平洋島嶼的構樹唯有雌株而無雄株,逾千年不曾結出招牌的橘紅果實。

由於構樹的原生地在東亞、中南半島,因此太平洋的構樹成了人類遷徙的足跡。中研院學者鍾國芳經由DNA分析發現,南島語族構樹的特定基因(編號17單倍型)除了大洋洲,僅分布台灣南部,這項結果支持了南島語族的「出台灣說」。

街角不起眼的構樹,深藏人類遷徙的祕密。此時在台灣,構樹掛著果實,日常的景色一點也不平凡。