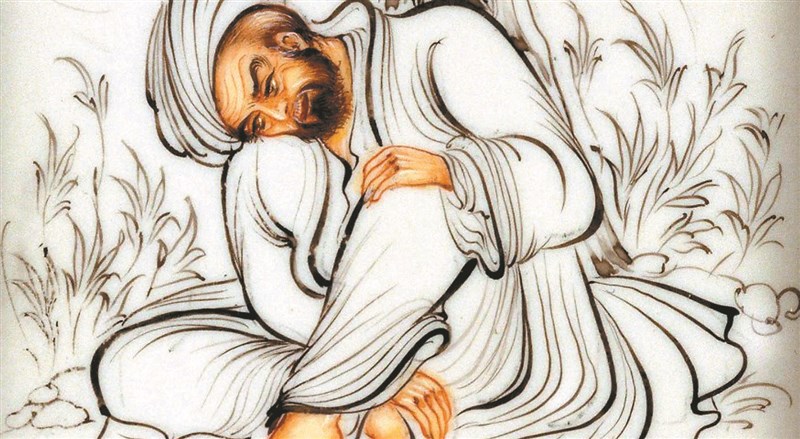

波斯詩人哈菲茲被譽為七大文學奇蹟之一。圖/法新社

波斯詩人哈菲茲被譽為七大文學奇蹟之一。圖/法新社 哈菲茲的墳墓成為伊朗著名的旅遊景點。圖/法新社

哈菲茲的墳墓成為伊朗著名的旅遊景點。圖/法新社

編譯/潘楠慕

十四世紀的詩人哈菲茲(Shams-ud-din Muhammad Hafiz)是最受歡迎的波斯詩人之一,不僅文筆優美,其詩篇更兼具實用性,宣揚如何讓生活充滿意義。他的作品贏得其他文學家的高度評價,甚至被譽為「七大文學奇蹟」之一。

知名的美國文學家愛默生讚揚哈菲茲:「他一無所懼,目光高遠,思路清晰;他是詩人中的詩人。」德國文豪歌德曾翻譯過哈菲茲的作品,他對哈菲茲的評價更加簡潔有力:「無人能及。」

德國哲學家尼采、創作福爾摩斯偵探小說的英國作家柯南道爾,都曾在著作中引用過哈菲茲的詩歌。德國作曲家布拉姆斯,則把哈菲茲詩歌的音律納入自己的作曲。

此外,「使用哈菲茲的詩歌占卜」(fal-e Hafiz),已成為中東一項傳統;當人們面臨困難或生命中重要轉折時,會透過哈菲茲的作品尋求神諭,據傳英國女王維多利亞也曾以這種方式尋求心靈上的指引。

美國詩人拉丁斯基(Daniel Ladinsky)已翻譯大約七百首哈菲茲的詩歌,他表示,哈菲茲歷經波斯被蒙古統治的時代,面對當權者的專制和暴虐、社會道德的沉淪,他仍在作品中詠嘆陽光、春天、鮮花等正面、樂觀場景,呼喚自由、公正和美好的新生活。

拉丁斯基認為,「參與」(engage)和「給予」(give),是哈菲茲作品的兩大特色,也足以成為詩歌的定義和標準。

拉丁斯基解釋,藝術作品之所以能產生貢獻和價值,原因是美好的事物通常較容易吸引人們的注意力,讓人們﹁參與﹂其中;此外,藝術作品還能﹁給予﹂精神層面的養分,幫助人們了解生活的意義。

拉丁斯基指出,哈菲茲的作品能鼓舞人心,教化世人,鼓勵人們原諒尚未原諒之事,讚美尚未讚美之人,讓人不再以語言或者行動傷害他人,不做不善之事,更希望幫助人們尋求幸福與歡笑,「讓人們的嘴角上揚」。

他讚揚哈菲茲為了崇高理想而奉獻,有如無私的太陽,為人們帶來慰藉,提供溫暖。