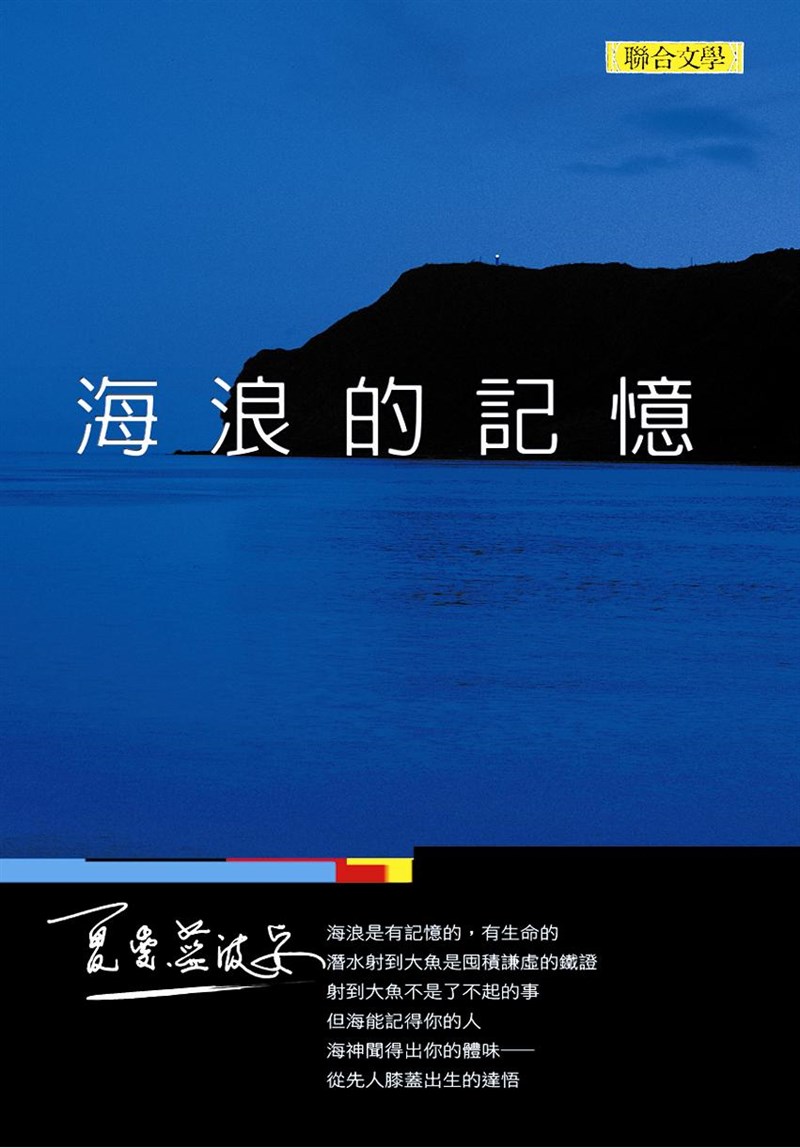

《海浪的記憶》 圖/聯合文學提供

《海浪的記憶》 圖/聯合文學提供

文/陳秋萍

《海浪的記憶》一書是夏曼.藍波安從生長的土地出發,細膩地勾勒出蘭嶼島民心中深藏的篇篇浪花,記憶翻湧著夏曼.藍波安的族群情思,亦承載著達悟男人的生命能量與民族驕傲。

全書分兩卷,第一卷:「海的美麗與哀愁」,延續前一本著作《冷海情深》的土地關懷書寫,海洋文化又是如何牽引著蘭嶼島上達悟族人生活的一切,無論生存法則、生命經驗、價值體系、文化思惟等等。

其中吟唱往來便是他們其一生活文化。像是作者的小叔在海上為驅除船員們心中的恐懼突而大聲高唱:「孩子們,划吧 /我們越過了最艱險的激流/但海浪的脾氣緊緊尾隨在船身/願退潮的海神節省我們的體力/願漲潮的海神削弱你的怒氣……」波濤洶湧浪高猛烈恐懼籠罩著船隻危危上的船員心中,唯有大聲喊唱凝聚每個人心中的共同信念使得度過險難,藉由吟唱的歌詞,一幕幕浪海奮勇畫面已然傳真讀者腦海。

第二卷「想念島上的親人」,作者以人物為主軸開始訴說他們的故事,關於父親,關於朋友,關於島上老人家。在這島上的親人似乎總帶著矛盾的心情面對傳統與現代化,例如〈天使的父親〉一篇,夏本.阿泰雁因為兒子夏曼.阿泰雁長眠海洋懷抱心痛不已,認為兒子會走向早逝的命運是因為自己灌輸兒子達悟文化的優美、海洋韻律的美麗,如果勸他去台灣求學,勸他成為天主教徒的話,一切不會是現在這般痛苦。

深邃而神祕的大海是老人夏本.阿泰雁一生的寄託,為了生存他投入海洋的擁抱,親吻大海的喜怒哀樂,時而筋疲力竭時,而優遊自在,堅持著達悟祖靈的信念,便能找到與海洋和諧相處的律動。因此,在夏本.阿泰雁的眼中,親身體驗海洋生命的美是達悟人無庸置疑的成長歷練,這般堅固的信念卻在心愛的兒子獻祭汪洋之後乍現裂縫,悲傷著「如果……他就不會……」後悔之心情,這心情除了是對海洋賦予達悟生命也吞噬達悟生命又愛又恨的掙扎,其不讓兒子遠赴台灣念書接受漢人教育的懊惱自疚,何嘗不是傳統文化面臨現代價值衝擊之下,達悟族人的矛盾?

從此書不難看出作者處在文化傳統的黃昏焦慮當中,老人的感慨話語無不透露下一代族群文化認同的疏離,而這樣的疏離關係是達悟人在面對現代化進展的主流社會中所產生的矛盾。基於此,夏曼.藍波安對於文化延續的使命感促使他為在島上、在海濤聲中奮泳一生的族人寫下紀錄,並期望這些記憶能成為達悟海洋文化的寶庫。

雖然是說故事聽故事的輕鬆姿態,書寫過程中夏曼.藍波安不僅在這些故事的主角身上讀出身為海洋子民內心對這片汪洋所存在的敬畏與愛恨,也勾勒出他們面臨時代替換卻無力存續達悟民族的飛魚文化,只有任憑年輕一代離鄉背井,文中滿是淡淡愁緒。儘管如此,文化傳承的使命必須有人肩負,夏曼.藍波安堅毅努力著。