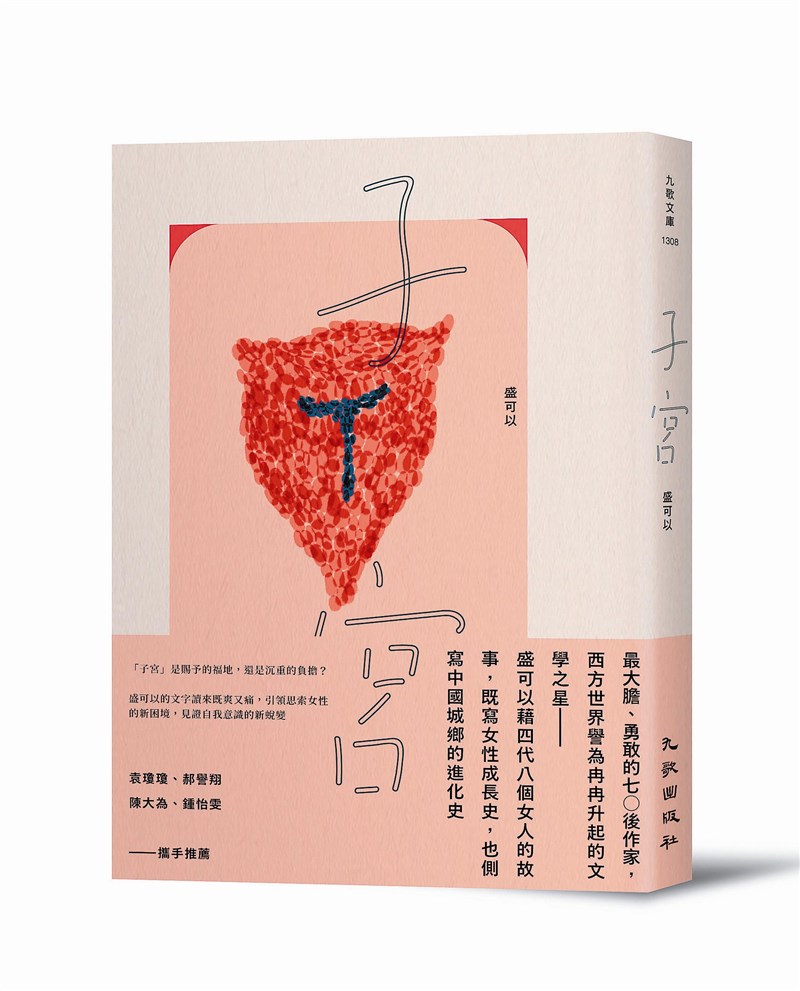

《子宮》圖/九歌出版提供

《子宮》圖/九歌出版提供 圖/九歌出版提供

圖/九歌出版提供

文/陳秋萍

「一切道德的、生育的、痛苦的責任由誰來承擔,完全取決於誰是子宮攜帶者。男人和女人同時在獲取感官享樂,然而僅僅因為子宮的緣故,男人逍遙法外,女人困在網中。」

小說中以初家五姐妹,初雲、初月、初冰、初雪與初玉的生命經歷為中主軸,上則有遺留纏裹風氣的小腳奶奶與遵奉三從四德的母親,下則有初家唯一男丁的弟弟的女兒初秀。小腳奶奶年輕即守寡,為了兒子她放棄追求自己的第二幸福,畢生支撐初家。沒想到兒子早逝,媳婦亦尊奉婆婆意旨獨自帶大五個女兒與一個兒子,不敢有自己的主張。這時候的中國生育政策尚未一胎化,直到初雲這一代政策開始朝節育發展,於是,女性生育過後被迫在子宮內裝上節育鋼環。不管生不生,都是在女性的身體上做手術,從來男性只管滿足自己的欲望,完全不能體會身為女性懷孕至生產到節育身心上有多遭罪。

排斥作為生育機器

初雲、初月、初冰相對保守,認為成家育兒自是女性的天職,最小的初玉看盡姐姐們為了傳承生產又因為政策動手術結紮遭受莫大苦頭,內心不由得激烈排斥女性做為生育機器角色,更對姐姐們的育兒持家觀念不以為然。初雪則在事業剛起步時懷孕,終究因事業與育兒生活牴觸,放棄了孩子,導致子宮受損不易受孕,丈夫看似豁達,卻悄悄背著初雪與其他女性來往,直到對方懷孕丈夫坦承為了胎兒有個完美的家他必須離婚。初雪驚覺這著實是一場子宮之間的戰爭,子宮若無作用這個女性也就沒有價值了,如此她會甘心嗎?

姐妹們雖然對生命的價值觀不同,然而她們都來自同一個母體生長同一塊土地,與生俱來的母性(子宮)使她們知道身為女性的苦彼此體諒互助。以致於十六歲的侄女初秀未婚懷孕回到鄉下求助時,眾人無論住城裡或家鄉接趕回老家相聚討論侄女的未來。眾人看法不一,有人認為始終是一個生命不該輕易扼殺,有人矛盾小孩帶小孩可行嗎?有人支持墮胎,認為心軟只會壞了初秀的一生。那麼初秀自己的主張呢?擁有子宮者的主張呢?而那讓子宮種下生命的男性呢?在生理結構上男性缺少了子宮彷彿也順勢在相關責任上缺席,他們不懂女性每個月得承受的生理痛,不懂懷孕期間引發身體上種種的苦,不懂生產時冒著生命危險撕裂身體的疼,生產後哺乳的辛勞等等,他們卻參與了決定生或者不生,這是何等的不公平!

主宰自己的身體權

他們一家子的年歲正好歷經二十世紀初到二十一世紀初女性思想不同變化。由遵奉三從四德為圭臬到自由主宰自己的身體權,中間要鬆動穩固的傳統觀念似乎唯有等那些抱持堅固傳統的一代消亡,否則得付出相當的代價。子宮是孕育生命的沃土,是家是土地,但擁有子宮的女性就必須背負子宮所具的使命嗎?就必須生育?有人說這是女性的特權,但是生育與否也應該由女性自主決定,實不該將能否生育做為女性價值的標的!