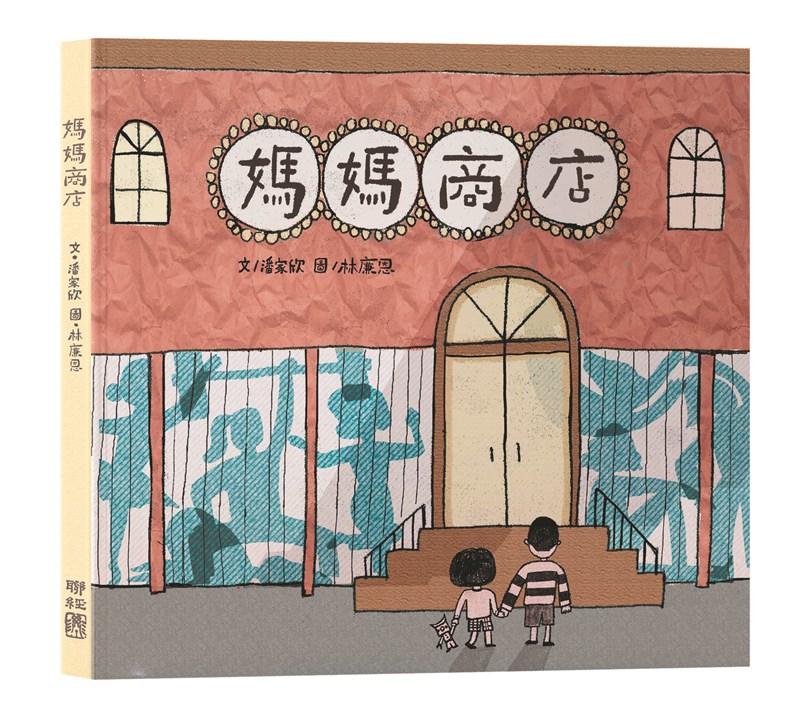

《媽媽商店》

圖/聯經出版提供

《媽媽商店》

圖/聯經出版提供

文/陳玫靜

身為媽媽,看完《媽媽商店》這本書,忍不住想,這個世界上如果真有媽媽商店,自己會被賣掉嗎?小孩期待有個新媽媽嗎?記得有一段時間,女兒常故意說:「我不喜歡媽媽。」我裝可憐回答:「真的嗎?完蛋了,媽媽如果沒通過小孩的考核,可能會被天公伯換掉耶!妳講小聲一點啦……我怕『天上的老闆』聽到,會換新媽媽來,派我去當別人的媽媽耶!」女兒一派認真的看著我,想確定媽媽這番話是真還是假?

《媽媽商店》描述一對兄妹等不到媽媽回家,哥哥決定帶妹妹出門尋找媽媽。他們一路找,發現有間「媽媽商店」,玻璃櫥窗裡有好多媽媽可以選,有可以薯條吃到飽的媽媽、會跳舞的媽媽、開名車的時髦媽媽,甚至能指定想要的類型。只是,這些全新媽媽的售價驚人……哥哥驚呼:「誰知道買一個媽媽那麼貴。」

好心的店員告訴兄妹,街上有間二手商店,販售便宜的「二手媽媽」。沒想到,他們二手店裡找到了媽媽,但她想看完手上的小說,不想跟他們回家。最後,兄妹們湊足了錢,買下媽媽及她想看完的那本小說……

觸及理想母職議題

文字作者潘家欣透過這個俏皮的故事提出許多有趣的問題:如果媽媽可以買賣,你想換(買)一個怎樣的媽媽?如果媽媽有價,你認為媽媽值多少錢,你是否支付得起?做為一個被使用過的「二手媽媽」,該如何看待自己和媽媽商店的存在?故事不動聲色的觸及「理想母職」議題,我們渴望的媽媽,是什麼模樣?媽媽的渴望又是什麼?

緊扣這些提問,繪者林廉恩提供了一些線索,前扉頁中的媽媽辛勤的做著各種家事卻愈來愈渺小,渺小到故事中的妹妹最終竟能一把偷偷拎起睡著的媽媽拿去販賣;而當兄妹在二手商店遇見媽媽時,媽媽卻變得如此龐大?是否暗示媽媽在家庭中,無比渺小的「自我」,那些脫離家庭和孩子的二手媽媽們,反倒能開心的展現自我。

拉近距離互相認識

重讀故事,當哥哥一回到家,遍尋不著媽媽時,作者就隱約埋下另一個提問:媽媽會不會是「離家出走」了?那個每天如常在各式生活場景中打掃、洗衣、倒圾垃,只在公園、菜市場等各式街景穿梭的媽媽,為何忽然消失?如果兄妹就此找不到媽媽,能否在「媽媽商店」或「二手媽媽」買到替代媽媽,彌補這個消失的缺口?日常生活中,母親為我們填補的內容有哪些?媽媽有沒有可能是不想回家?就像兄妹找到媽媽時,媽媽只是瞄了瞄他們,「沒有很興奮的樣子」,她只想留在那裡看書……

我們和媽媽之間的關係是什麼?日常之中,靠什麼在維繫?

繪者林廉恩透過畫面的巧妙安排,讓讀者感受到:「媽媽」就像一句帶有魔法的咒語,當魔咒一召喚,媽媽便在故事中忽大忽小轉換。真實生活中,我們口中呼喚「媽媽」時,心中期待的是什麼?我們呼喚的「媽媽」,其實不是那些商店裡嶄新、美麗的媽媽,媽媽是有自己的喜好、氣味,也不以價格取勝,而每個媽媽會成為二手媽媽,都是因為孩子。「媽媽」是那個聽到你喚他「媽媽」時願意回應,還自願縮小「龐大的自我」,選擇陪伴在你身邊,甚至自掏腰包達成孩子心願的人。

《媽媽商店》以幽默、溫馨,也帶著懷舊的都會風格,拉近親子間更近一步的互相認識,並了解各自渴望的背後,最重要的是什麼?再換個角度思考,若有媽媽商店,是否也會有爸爸商店,小孩商店呢?故事又會如何的發展?