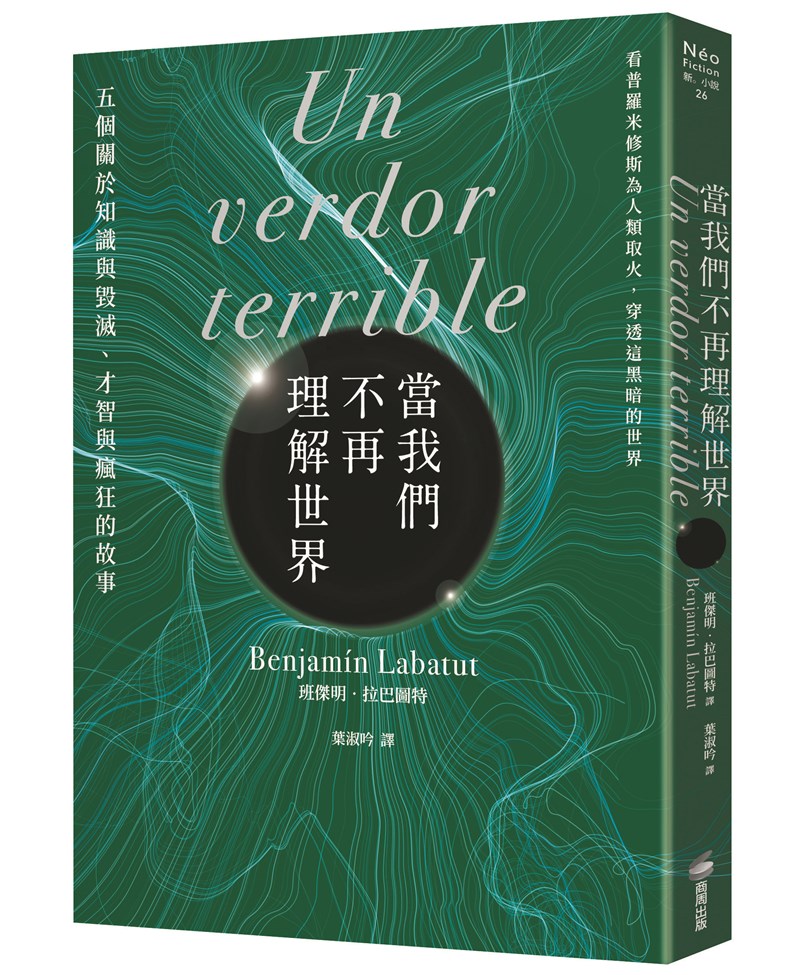

《當我們不再理解世界》

圖/商周出版提供

《當我們不再理解世界》

圖/商周出版提供

文/廖淑儀

在知識的邊界,人類究竟面對的是什麼?

幾百年前的俄羅斯童話裡,女巫芭芭雅嘎已經警告:追求知識的無限是危險的。白天、黑夜與黎明的秩序可以好奇探索,但屋內的魔法最好別問。這種對知識的戒慎,在智利作家班傑明.拉巴圖特(Benjamín Labatut)的《Un verdor terrible》(英譯:When We Cease to Understand the World)中,成為全書主軸。他以文學敘事重構哈伯、史瓦西、格羅騰迪克、薛丁格、海森堡等科學家的人生歷程,描寫他們揭開宇宙真相的同時,也逐步走向孤獨、瘋狂與道德困境。

背負道德災難風險

這不是傳統小說,也不只是科普隨筆,而是一部跨文體的寓言。書中從化學肥料的發明談起,經過黑洞理論、抽象數學、量子力學與身心崩解的邊界,最終抵達對確定性的終結。作者拉巴圖特用詩性語言構築一條通往理性極限的道路,也揭示其中潛伏的黑暗。當我們終於直視知識過剩、道德崩潰的狀態時,我們還能否安然自處?

書中最引人深思的問題之一是:知識的渴望與倫理困境如何取得平衡?這讓人聯想到希臘神話中偷取火種的普羅米修斯。他對無限力量的渴求雖帶來文明,也引來災難。如哈伯發明氮肥,一方面增加糧食產量,另一方面卻也製造出毒氣武器;海森堡開創量子理論,卻也導致原子彈的誕生。這些結果不僅重構了人與世界的關係,也顯示出人類在掌握力量後,必須背負的道德與災難風險。

這樣的敘事讓人反思當代人類對自然資源的濫用,以及知識無限擴張所付出的代價。當我們渴望理解宇宙、掌控命運,卻終將面對理解的極限與責任的代價。從神手中奪火的我們,也被捆綁於倫理的十字架上。

而當海森堡最後說:「當我們談當代科學,我們談的是我們跟大自然的關係,我們的身分並不是客觀獨立的觀察者,而是人類和世界這場遊戲的演員。」這句話不僅提醒我們,人無法超然地理解世界,也提示我們,任何知識都應伴隨對自然的自覺與尊重。

對世界的了解有限

書中,讓我動容的,是作者拉巴圖特對瘋狂與靈光並存的刻畫。這也是我在書中讀出的另一種面向。

例如史瓦西戰爭中倖存卻身染重病、格羅騰迪克隱居山林、海森堡遭病魔摧殘……他們在接近真理的邊界時,也瀕臨崩潰。在作者拉巴圖特筆下,這些「瘋狂」中潛藏一種頓悟般的靈感:「奇點是一個盲點,物理學失去意義」、「我們對世界的了解是絕對有限的」。

這些句子像極了低語的預言。他們的瘋狂,與其說是崩潰,不如說是一種從理性出發、通往直覺的過程。那些跨越理性邊界的靈感,讓人既敬畏又憂懼。這也是我最著迷之處:當人類承認自身經驗的侷限,在面對宇宙的無限時,學會了什麼?如果開啟的是對存在、生命意義與自然關係的新思考,在作者拉巴圖特虛構的奇思妙想裡,它們會如何被呈現?

比起感受焦慮不安,我更關注這些瘋狂的頓悟如何啟發科學家,以及後來之人?又當理解無法穿透宇宙,人們如何以藝術與哲思為媒介,再次與自然建立連結?既然真理無法以經驗與理性抵達,那麼想像與靈感是否能帶我們穿越邊界?

瘋狂與毀滅從來不是單個因素所致。與其思索不安,不如吟唱和聲:一首超越理性、能與自然共鳴,並持續吟唱的旋律。