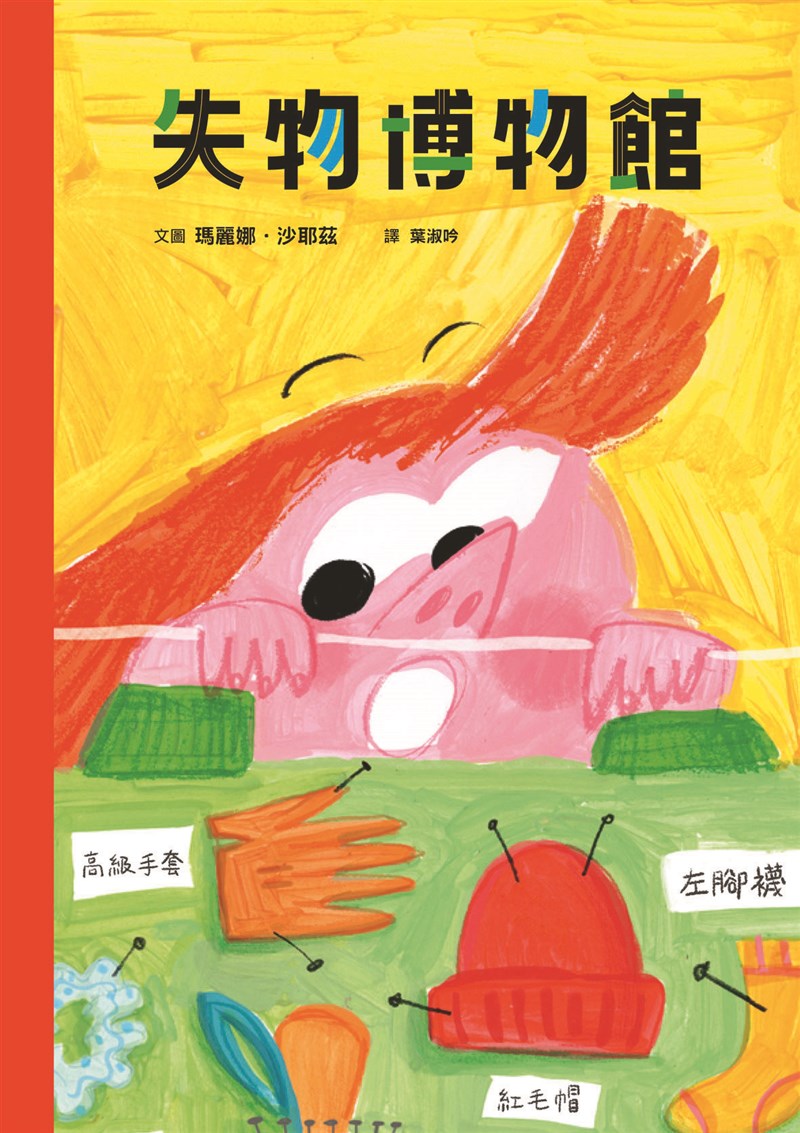

《失物博物館》

圖/親子天下提供

《失物博物館》

圖/親子天下提供

文/廖淑儀

出生於西班牙巴塞隆納的作者瑪麗娜.沙耶茲,運用色彩鮮豔的塗鴉筆觸,利用博物館「展示」的比喻,將「失落」這個主題賦予文字所達不到的圖像化層面,不只讓孩子讀畫就懂,也能直擊所有年齡層讀者的心理。

「我相信所有不見的東西,都會趁別人不注意,一溜煙的跑到某個地方。」

在繪本中,「失落」算是普遍性滿高的議題,尤其在探討失去的情感這塊領域,因為主題較為抽象,可以見到藝術家在竭盡腦汁之下、創意十足所成就的各種說故事方法。雖然我一向享受這個過程,但讀多了總不免想換個口味。然而《失物博物館》卻還是讓我重蹈覆轍。作者瑪麗娜.沙耶茲(Marina Sáez)如孩子般用色鮮豔的塗鴉筆觸,實在太令人目不轉睛之外,主題裡所觸及的「失落」不但囊括了物質和非物質層面,也利用博物館「展示」的比喻,將「失落」這個主題賦予文字所達不到的圖像化層面,不只是讓孩子讀畫就懂,也能直擊所有年齡層讀者的心理。

思辨和對話的空間

1995年,一個橘紅色頭髮的女孩叫瑪麗娜,她是個忘東忘西、丟三落四的小女孩——誰不是這樣呢?當還是小孩時,世界上總是有更多有趣的事情吸引注意力。但瑪麗娜的反應很有趣,她想到的第一件事情,並非極力改進自己去符合媽媽要求,反而「找到它們的藏身之處」。在「失物博物館」的陳列裡,她發現原來不只有她一個人會掉東西,世界上有多少人,就有多少種不同的失物和失去的感覺。

在博物館裡,失去的東西形形色色,例如左腳襪可以失而復得,但爸爸的禿頭不行;有些東西像是耐心、等待和時間,掉了會讓人情緒崩壞。恐懼和戰爭這種東西,失去了最好不要回來,但希望和方向,則最好永遠不要失去。

失物博物館裡一定不能少的是情感藝術品,他們很重要,且會引起痛苦,像是心愛的小狗、親愛的爺爺奶奶……書裡還有類似政治諷喻、抽象藝術般的圖像隱喻:例如左邊是斷頭皇后瑪麗.安東妮(Marie Antoinette)、聖女貞德的肖像畫、超現實主義藝術家馬格利特(René Magritte)的作品《理念 L'idée》,呼應著文字敘述「有人丟了腦袋」;右邊是抽象表現主義大師羅斯科(Mark Rothko)的色塊畫作則呼應「有人看起來像腦袋少根筋,卻很清楚知道自己在做什麼」的文字。

作者瑪麗娜.沙耶茲(Marina Sáez)的「策展」,從色塊和線條來看,乍看十分童真和拙趣,但其實藏有深沉和耐人尋味的一面,透過大量的圖像和留白的文字,讓人掉入深深的思考中,原來「失落」、「失去」,除了具體而淺白的字面意思「真的掉了某個具體的東西」,或者情感上延伸的情緒之外,更能擴大到理性層次,增加思辨和對話的空間。

失去不會真的失去

「失落」、「失去」的意義是什麼?瑪麗娜.沙耶茲在書裡,十分有創意地提醒我們,它不是一個只能代表個人懊惱、懊悔的詞彙,在情感上它可能是我們生命階段的風景之一,出現在每個人的生命展廳時,會染上我們經驗背景的顏色,成為我們個人生命的獨特經歷,而其中產生的效應和後果,其實也就像欣賞藝術品一樣,需要品嘗和反芻。

另外,從個人的體驗出發,我認為作者在書裡藏了一個很聰明的有趣信念,就是失去的東西一定不會真的失去,一定會「一溜煙的跑到某個地方」——就像是毛毛蟲蛻變成蝴蝶,只是以不同的形式存在。就像書裡的太陽、擁抱和愛,就像我小時候也相信丟掉的一元硬幣,一定被床底下看不見的外星人撿走了,等我哪一天看得見他們,他們就會拿著硬幣來認我當朋友。

有句話是這麼說的:愛會以不同的形式返回。或許「失落」的宇宙定義就是這麼一回事吧!