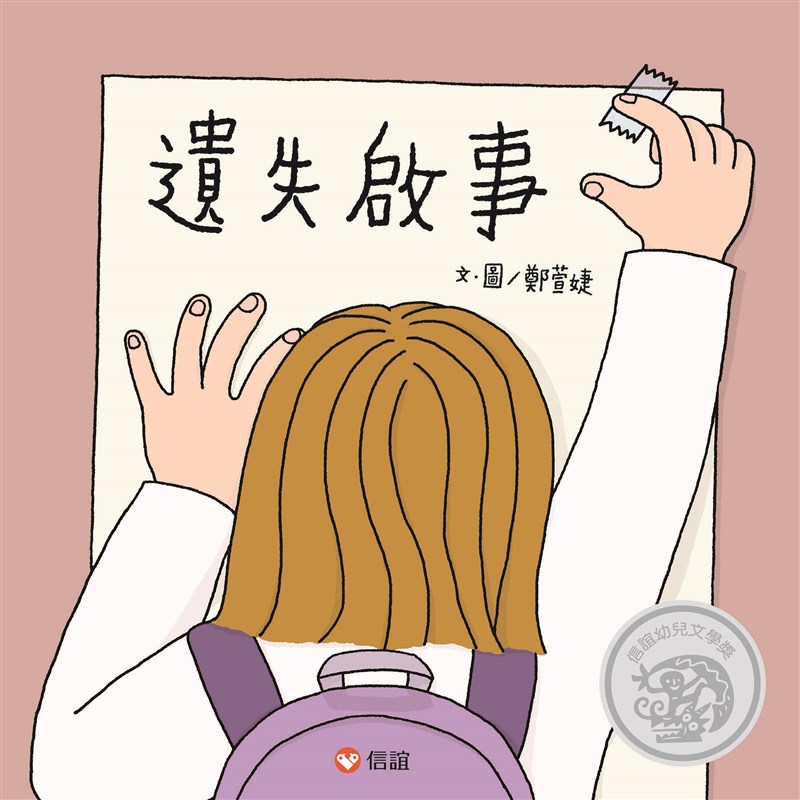

《遺失啟事》

圖/信誼基金出版社提供

《遺失啟事》

圖/信誼基金出版社提供

文/陳玫靜

孩子看《遺失啟事》,讀的是其中的趣味,也學習如何正確傳遞訊息,大人則讀到生命中每個人必然面對「遺失」,或許懊悔,或許不捨,在尋回的過程中,可能面對更多失望。

你曾經想過,生活中自己「遺失」了什麼嗎?你如何面對那些遺失,感受是什麼?《遺失啟事》透過孩子的眼睛,由一則啟事出發,重新發掘日常生活中的種種遺失,留心那些遺失帶來的副作用——原來,當我們拚命買東西是因為「失心瘋」;頭昏腦脹,冒出黑眼圈,是因為「失眠」;成績或表現大不如前,是因為「失常」。這種種的遺失,該如何找回來?透過一則「遺失啟事」真能找回來?找回來的關鍵又是什麼?

一開始,和孩子選讀《遺失啟事》是緣於某天走在路上,小三的女兒發現住家附近,不約而同出現了多則尋貓啟事,還是由不同主人張貼。她停下腳步,細心閱讀上面的訊息,疼惜的告訴我是某個主人在尋找愛貓,甚至形容牠長的模樣,在哪兒走失,關切牠是否已回到主人身邊。仍是孩子的她,因為一則遺失啟事勾起對生活中另一層次的關心和思考。

勾起對生活的關心

繪本故事中的女孩問了和女兒一模一樣的問題:「媽媽,張貼遺失啟事真的可以找回東西嗎?」當時我告訴她,凡事都是試了才知道,透過張貼的啟事,身為陌生人的你是否因此得知消息,更感受到主人多麼希望能尋回遺失物?

《遺失啟事》故事發展設定在一棟公寓大樓,如同電影場景般,我們跟隨著小女孩豆豆在電梯中上上下下,遇見各樓層鄰居進出、聊天,在各種對話中感受每個人的生活狀況。天真的豆豆,敏銳而富想像力的察覺那些「失去」,更感受到「大人真是愛面子,東西弄丟了,也不好意思說。」她熱心的幫忙寫和張貼遺失啟事到每一戶鄰居的門上,上面寫著:「大家看一下!媽媽失去耐心,安阿姨失眠,大聲音婆婆的孫子失戀,小青姐姐失常,張叔叔失心瘋。」

透過童言童語,《遺失啟事》點出:面對遺失,人們真正欠缺的是那份「熱」心,因為習以為常,便失去了感受和覺察的能力,不似小女孩對眾人的「遺失」,具備敏銳的觀察力,更迫切希望盡一己之力,思考能幫什麼忙。原來,一則短短的遺失啟事,真正透露的訊息是「幫忙和關心」:日常生活中,你是否大方的請求幫忙,或慷慨的提供協助;在短暫的互動中,你能否感受到自己與他人的需求?還是始終只感到困擾和逃避。

感受與人群的美好

孩子看《遺失啟事》,讀的是其中的趣味,也學習如何正確傳遞訊息,更感受每天「搭電梯」和鄰居相遇的美好。大人的我讀到生命中每個人必然面對「遺失」,或許懊悔,或許不捨,尋回的過程中,可能面對更多失望,重要的是,我是否保有對生命的熱情和相信?面對種種失去,我能否重返純真,張貼、思考如何撰寫個人的遺失啟事,迎來最後的圓滿結局。