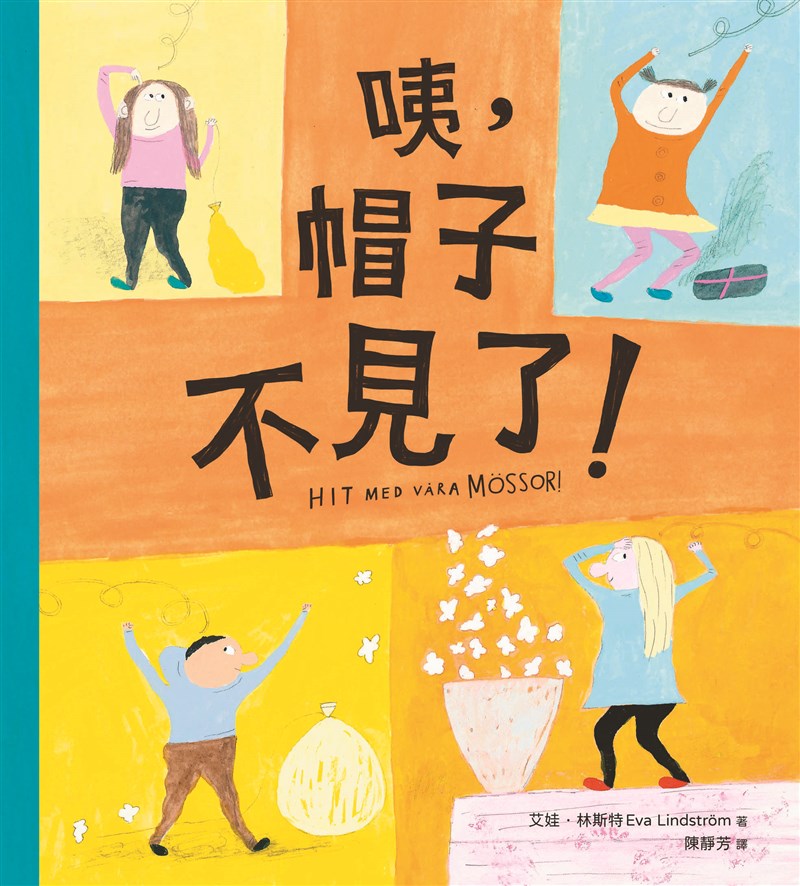

《咦,帽子不見了?》

圖/小麥田提供

《咦,帽子不見了?》

圖/小麥田提供

文/廖淑儀

艾娃.林斯特是瑞典最具權威的奧古斯特獎得主,多次獲國際安徒生獎提名,並於2022年榮獲林格倫獎。她擅長以孩子的目光觀看,以孩子的耳朵傾聽,在孩子們習以為常的生活中找出令人印象深刻的敘事觀點。

能夠細察孩子內心的人,想必也都能打動大部分人的心。這是我再度閱讀艾娃.林斯特(Eva Lindström)的繪本,深刻感受到的。就像我們願意用一點點時間蹲下身子,以孩子的目光觀看,以孩子的耳朵傾聽,進入細膩感受的世界。爾後,就會發現,自己和世界的面貌都會有點不一樣了。

情緒是人類身上最難理解和處理的東西,有時候簡直就像泡泡糖黏在手上,教人瞬間腦子打結、無法動彈。然而,艾娃.林斯特描繪情緒的手法,總是教人耳目一新。她似乎擅長在孩子們習以為常的生活中,插入一件非比尋常的小事,在尋常和非常之間,孩子們的情緒透過圖像與文字的敘事,很技巧地讓出許多位置,讓孩子的直覺感受自由自在迸發出來。

《咦,帽子不見了?》故事是從「我們」(四個人)參加吉姆的慶生派對開始,都戴著毛帽,都帶著禮物,都帶著微笑。不知是生日派對還是新毛帽令人開心,總之這是不尋常的一天。

在派對上吉姆的爸爸表演了把餐巾變出來的魔術,卻把他們的帽子變不見了。他們開始變得有點挑剔:「我們本來就不喜歡生日派對上常出現的那種小小硬硬、凹凸不平的點心……」,當所有人回家時,他們仍不放棄地繼續找,打開所有能開的燈,照亮他們覺得暗的角落(例如整張椅子),他們也注意到吉姆的爸爸「不清楚事情很嚴重」、「找得慢吞吞」,面對大人,他們「一切好像毫無希望了。」

丟掉心愛的東西

從畫面上看到他們回家時從已經落葉光禿的樹前走回來,沒戴毛帽,也沒有微笑,一切蕭條。他們懊悔自己借出毛帽,他們聯想了許多包括鞋子、鑰匙等東西可以用來替換他們當時的帽子,因為那些東西丟了也沒關係。而吉姆的爸爸最後是從他們住宅卡住的電梯脫困獲救,才把帽子還給他們。

艾娃.林斯特在描繪這個不尋常的事件中,技巧地用對話、情境來暗示情緒:參加派對可能是開心的,戴新毛帽可能是驕傲的,帽子不見了也許很驚嚇。大人(吉姆的爸爸)不太在意時,「我們」其實超級在意,卻只說得出「是喔」的話語,終於拿回帽子以「真是太好了」的句子表達開心。事情過後又能戴著毛帽一起玩,「就像平常一樣」。

看得出來,孩子們的確是有情緒的,然而,確切的情緒種類和情緒高低點,似乎得靠讀者自己填空。艾娃.林斯特把感受的主導權交到讀者手上,並假設讀者可能丟失過心愛的東西,在過程中問自己感覺如何?有什麼變化?而終於找到時又怎麼感受,怎麼看待這件事以及周遭的人們?

是的。這個世界除了丟掉帽子的孩子們,其實也同時如常地運行著。這是作者在本書中令人玩味的另一個部分,即孩子眼中的日常。

情緒緊跟事實走

住宅的電梯一如以往地容易故障,所有住戶一如以往地不搭電梯,即使是救人脫困的電梯技工,生活也和一般人沒兩樣……這些日常看似隨意,卻似乎感染上了孩子們失落毛帽後的經驗色彩,包括「我們」就像曾被困在電梯夾層的正常人,只是大人讀不出我們困頓、失落的情緒「或許從我們的樣子看不出來」,也包括把想找回帽子的期待,投射在電梯技工身上,「他和一般人沒兩樣」,卻能像變魔術一樣,替人「脫困」,救出吉姆的爸爸,也救出被困的我們(吉姆爸爸還回帽子),所以「終於修好了」(心情),也「總算拿回帽子了」(事實)。

在繪本裡,情緒是緊跟著事實走的。孩子們對世界採取「觀察—反應」的角度,而非判斷、責難的態度,這是很重要的。這一點不僅貼近孩子們真實面對世界的純真面貌,也似乎在說明,情緒這件事,從頭到尾只跟自己有關。

自己的開心、失落到平和,取決於事實的變化,而不是誰應該為誰負責。換句話說,感受情緒、不緊抓情緒不放,也不以經驗來放大情緒,這些孩子們最直覺的作法。

艾娃‧林斯特在繪本裡深深埋下思考的芽苗,這點令人困惑且著迷。