圖/克拉克

圖/克拉克  圖/克拉克

圖/克拉克

文/林育安

自古以來,人類的生活和水源始終脫離不了關係,聚落的形成往往建立在對水的依賴上,於是人們傍水而居。為了減少對河流的依賴,先民們發明了鑿井,使得遠離河流的地方也能形成聚落,也因此「古井」成為先民早期日常生活用水來源。

「井」有人稱它為「水井」或「古井」,是一種用來從地表下取水的裝置,蘊藏地下水的部分稱為含水層,由於分布區域的不同,可分為「自由水層」和「受壓水層」。

古井取水 農用多元

「自由水層」位於礫質、砂質、土壤之間,而且上面沒有不透水層覆蓋。「受壓水層」的上下,則都覆蓋著不透水層。所謂「水井」,就是在地面鑿一個深入含水層的深洞。早期的人類會以可盛水容器,綁上細長樹藤或是繩子之物拋入古井,並將握有繩子的手以左右搖晃的動作,讓古井中的容器因手的左右搖晃,而牽引著盛水器在古井中左右傾斜搖擺,使井中的水經由水器邊緣流入,待容器達8分滿時,再將繩子往上拉直,並使盛水容器在井水中直立,近井口再用手提出盛水器。

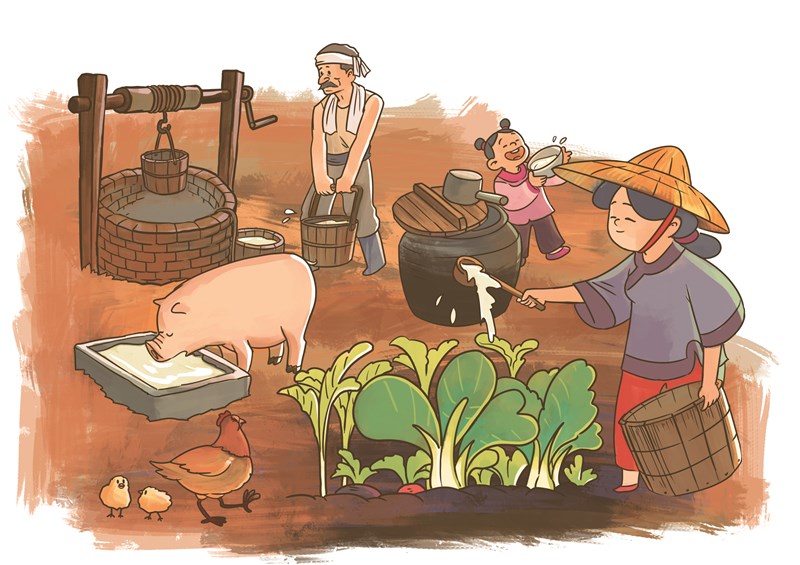

「古井」的水對當時社會的人類而言,扮演著重要的角色與功能,例如生活用水、農田灌溉用水、圈養動物飲用水和清洗畜舍用水……等,都取自古井,此外,在環境和生態上,古井亦扮演著一個非常重要的角色,例如井水可以滋潤土壤,當土壤中含有足夠的水分,足以讓植物的根部吸收,並且經由導管輸送到植物體各細胞部位,以維持細胞的生化反應與機制,並能發芽且茂密生長。

井水還具有調控外界環境溫度的功能,當外界環境溫度高,井水會因蒸發作用升空,以緩和環境溫度的升高,使周邊的環境溫度維持在適宜的狀態。當溫度適宜不上升,則可避免土壤中的水分蒸發,土壤彼此間能夠聚集結合在一起,主要是以水為結合的介質,一旦土壤水分不足,引起土壤表層板結,土壤流失,造成「土壤沙漠化」。

調控環境 凝結土壤

當土壤水分含量不足時,就會將地下貯存的水,經由虹吸管的原理,往地表移動,並蒸發到空氣中,地下水在往上移動的過程中,間接的也將深層土壤中的鹽分往地表土壤送,慢慢地土壤鹽分含量增加,造成「土壤鹽漬化」而不利於植物生長。植物生長不佳則無法覆蓋土壤表面,當下雨時將造成土壤營養流失,造成「土壤貧瘠化」,並且也會降低「生物多樣性」。

古代人類鑿井只為方便取水以做為生活用水,殊不知井水在環境和生態中卻扮演著極重要角色。早期時代,鄉下地方家家戶戶都有古井,但隨著時代的進步,許多人家原有古井,因房子的重建而填平或拆除,如今想看到古井的機會已愈來愈少了。