圖/123RF

圖/123RF

文/吳春美、章加寶

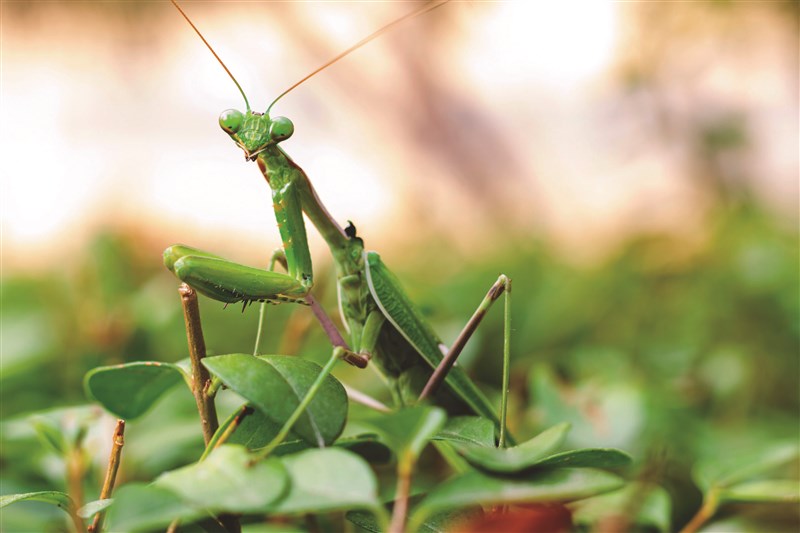

螳螂是一種肉食性之益蟲,其若蟲及成蟲均能捕食害蟲,在自然界中可以捕食多種果樹、林木、蔬菜等之害蟲;具有捕食量大、捕食害蟲時間長、食蟲範圍廣等優點,諸如鱗翅目、直翅目、雙翅目等昆蟲,均為其捕食範圍。

演化分類 分布廣闊

螳螂為不完全變態昆蟲,屬於螳螂目、螳螂科,全世界目前已知的螳螂一科共400屬,約1800種左右,分為17~32亞科,其分布甚廣,多數種類分布於熱帶或亞熱帶地區。頭呈三角形、頭部的活動非常靈活、觸角絲狀、咀爵式口器、前胸甚長,為大型捕食性天敵昆蟲之一,喜歡生活在草叢間或樹枝上。

螳螂與蜚蠊(俗稱蟑螂)是有近緣關係的親戚,牠們血緣十分相近。為了捕捉草叢間或樹枝上的害蟲,以及躲避天敵(如鳥類、蜥蜴等)之攻擊,牠們的形態與色澤常隨周遭環境而改變,能變化出各式各樣的保護色:或模擬周遭表現出不同的體態、或展露出與生俱來特殊的色彩及斑點,有時更將那強而有力且多刺的前足高舉,緊靠在胸前,兩對後翅拱起,顯出一副凶神惡煞的樣子,來嚇退敵人,當侵犯者靠近時,更採取猛烈的攻擊,一但無法擊退侵犯者,又能迅速逃離以保性命。

任何一種天敵昆蟲亦大多有其天敵,螳螂也不例外,在若蟲及成蟲時期,牠的天敵包括蜘蛛、鳥類、蜥蜴等;在卵期,目前已知之天敵除螞蟻外,尚有中華螳小蜂及螵蛸皮蠹,當受上述天敵危害時,卵囊內的卵粒幾乎無法孵出,此是造成螳螂族群密度下降之重要因素。

本文由苗栗區農業專訊授權摘錄刊登