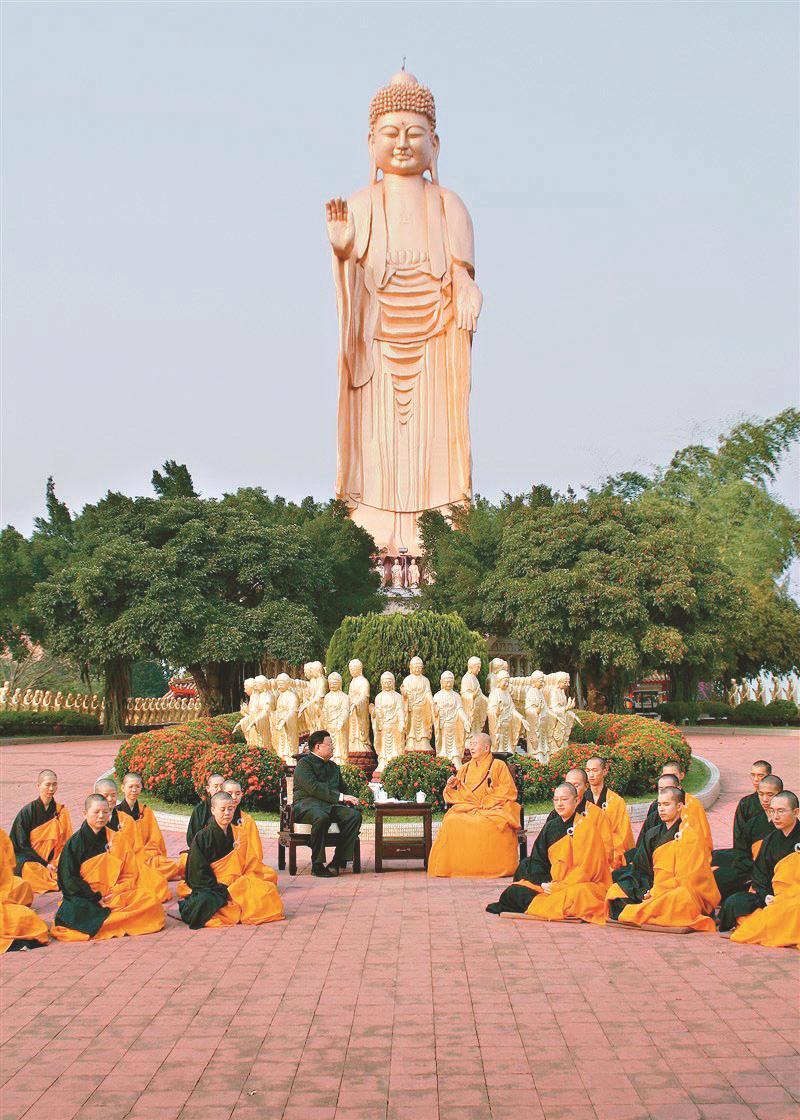

星雲大師(右)與劉長樂(左)在佛光山大佛城對談。(2007.01.11)

圖/人間社記者陳碧雲

星雲大師(右)與劉長樂(左)在佛光山大佛城對談。(2007.01.11)

圖/人間社記者陳碧雲

隨堂開示錄─對談專訪 37

和諧社會──與鳳凰衛視劉長樂先生對談 4-1

時間:2007年1月11日

地點:佛光山如來殿大會堂

劉長樂先生:今天非常有幸能向大師請教。今晚,想請大師從「和諧社會的營造」這個主題,為我們做更多的開示。

另外,我在想一個問題,對於這個以全世界為舞台的華人漢傳文化,在營造方面,它的社會背景和時代意義是什麼?

大師:關於這兩個問題,一是如何締造和諧社會?二是如何發展文化?基本上,兩岸並未因台灣海峽的阻隔,而阻斷同文同種的中國人的往來。從很多台灣人到大陸投資、經商,很多大陸人來台灣參觀、招商,就可看出中國人的情誼是分不開、割不斷的。尤其兩岸佛教界,經常出席彼此舉辦的學術會議、法會,關係更為密切。畢竟兩岸在文化、語言、生活習慣上是相同的,當然最重要的是彼此都看得很順眼。

和諧的民族不是一時可以成就的,它是經過多少年,在血統、教育、生活、風俗習慣的融和之後才造成的。如同四部合唱,雖然音調不同,但是相互配合,就能和諧;又如樂器合奏,雖然樂器各有不同,只要配合得宜,就會和諧。

現在中國大陸提倡「和諧社會」,去年在浙江也舉辦了首屆「世界佛教論壇」,我是論壇八位發起人之一,也參與了其中多場的講話。此次論壇的大會主題是「和諧世界‧從心開始」,從心開始,就是從我們的信仰、我們的宗教、我們的良知開始。

人與人之間,不應該輕易排斥對方,要能包容彼此的不同,包括你我的不同、見解的不同、思想的不同、看法的不同。佛教講因緣,好比紅花雖好,還需綠葉扶持。人是因緣共生的,因為有父母養育、師長教導、士農工商供應,我們才得以生存,如果缺少其中一個因緣,人就難以存在了。所以,我們要喚起海峽兩岸的大家,對於現在的情誼,當好好珍惜,共同爭取中國人未來在世界的光榮。

劉長樂先生:謝謝大師!佛教傳到中國,和中國文化融和的過程中,反應出佛教具有相當大的包容性。具體說,如觀世音菩薩的慈眼視眾生、彌勒佛的大肚能容。

在佛教教理中,充滿了包容的理念,例如《華嚴經》提出「一即一切,一切即一」的理論,與儒家「和而不同」的理念如出一轍。所以,儘管佛教經典傳到中國後,也遇到很多和中國文化衝突的部分,但是整體來說,就您所看,佛教在中國社會中,是不是已經找到一個相當好的位置,並且包容了中國文化的一部分?

大師:佛教具有和諧的性格,與任何一個國家、地區的民族、文化都能和諧。人與人往來,最重要的就是和諧,但是要獲得和諧,必須先建立共識,相互了解。有一個小故事:

有個年輕人追求一位非常美麗的女孩,但是因為女孩是個瞎子,有自卑感,儘管男子怎麼熱情追求,他就是不願意接受。不過,由於男子的誠意,女孩最後還是受到感動,答應嫁給他了。

這男子為這個消息感到歡喜雀躍,不禁拿起一面鏡子遞給女孩,說道:「你好漂亮喔!你照一照鏡子。」女孩聽了這句話非常生氣:「你明明知道我是瞎子,卻要我照鏡子,分明是在諷刺我。」於是他把鏡子一摜,決定從此不再和他往來。

年輕人看到這種情形心裡很惶恐,一再向女孩道歉,並說:「你在我心目中是完美的,我沒有把你當成瞎子啊!」女孩聽了這句話,深受感動,就說:「世界上的人都知道我是瞎子,只有你沒把我當作瞎子,我不嫁給你,還要嫁給誰呢?」即刻就回心轉意了。

可見得男女之間,彼此不了解、沒有共識,就不能和諧,甚至了解後又產生誤會,也不能和諧,必須溝通,消除誤會,達成共識,才能琴瑟和諧、鸞鳳和鳴。同樣的,社會要能和諧,共識、了解很重要。

劉長樂先生:佛教站在共識的基礎上,和中華文化達成了一種非常良好的默契,它們互相促進、互相補充,然後又互相融和。除了佛教對中華文化的包容,我們也看到佛教在傳入中國的過程中,中華文化對佛教的包容。

佛教是從印度、西域傳到中國的宗教,公元六十七年,迦葉摩騰與竺法蘭攜《四十二章經》來到中國白馬寺,佛教才開始進入了中國。在這個過程中,中國文化在很大程度上包容了佛教,這方面有很多的故事。這也說明了中國人、中國文化或中國民族的包容性。

大師:一九六三年,我代表中國佛教會到印度訪問,在偶然的因緣下,和印度總理尼赫魯先生見面,尼赫魯先生對我們說:「印度是一個文化古國,但是如果沒有佛教,印度又怎能成為文化古國?」從尼赫魯先生桌前供奉的釋迦牟尼佛像,可看出他對佛教文化的重視。

佛教傳到中國後,中國的文化包容了佛教,佛教也壯大了中國的文化。比方中國的語言、文字、思想,如因果報應、輪迴、來生的思想,乃至人民的生活等,都受到佛教的影響。可以說,佛教增加了中國人民生活的平安、喜樂和希望。

中國和佛教之間始終是和諧的。佛教的文化能在中國久遠的文化中,更加發揚光大,成為中國的佛教,甚至代表中國文化向世界拓展,可以說中國對得起佛教,佛教也對得起中國;這是有相互關係的。

劉長樂先生:剛才大師提到印度佛教的發展歷程。印度佛教在傳入中國以後,有人說佛教已經離開印度,也有人說佛教不是強國理論,沒有一個能幫助國家興盛的理論,甚至有人舉印度的例子做說明,但是當時弘一法師不同意這樣的說法。他說,印度佛教的例子恰好能說明:印度最強盛的時期,就是佛教最興盛的時候。

印度佛教從八、九世紀開始消亡,到了十三世紀,幾乎完全被消滅。阿育王、戒日王統治印度時期,由於他們極力弘揚佛教,因此當時印度的文化,包括印度國家的強盛,都讓世界刮目相看。十三世紀以後,印度國勢嚴重衰落,甚至在被英國占領之後,經濟、政治一再倒退。但是中國在吸納了印度的佛教文化之後,特別是到了唐朝,展現出非常旺盛的生命力。因此,佛教對中國推動社會發展、文化發展,具有很大的動力。��(待續)