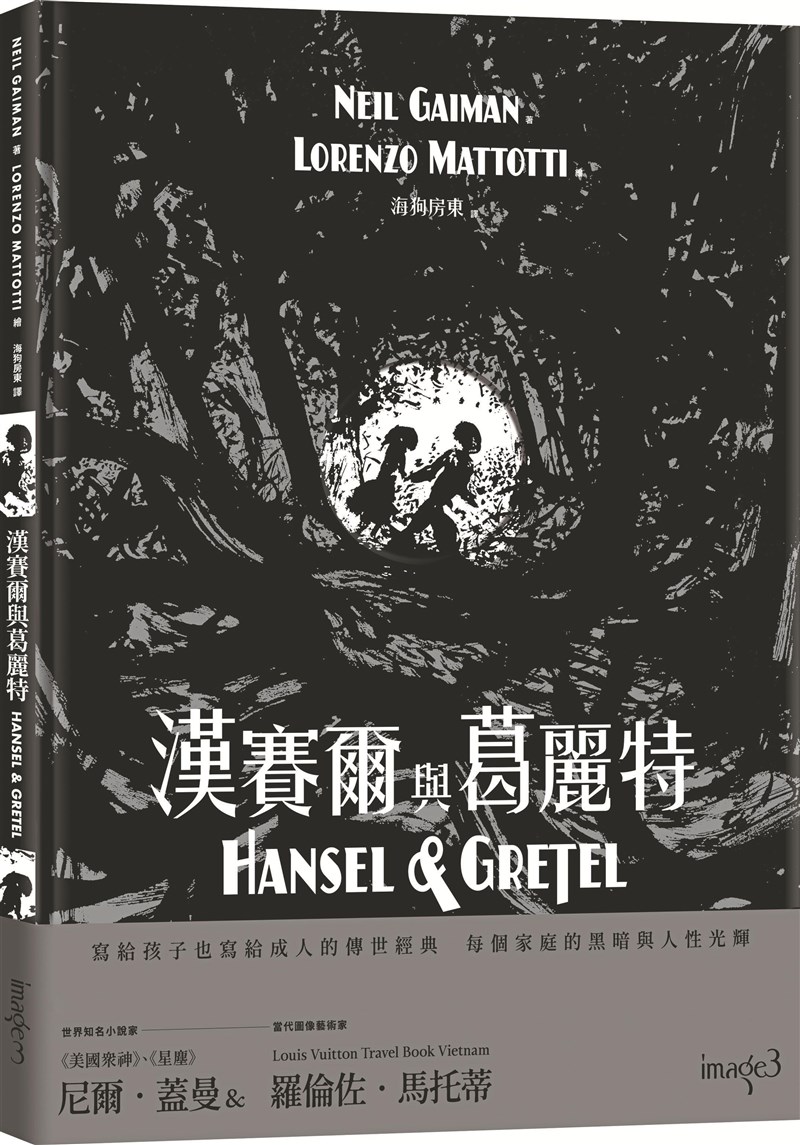

《漢賽爾與葛麗特》

圖/大塊文化提供

《漢賽爾與葛麗特》

圖/大塊文化提供

文/廖淑儀

這個「簡單的、反覆的、老套的但從不退流行的」動能,其實就是原型,這也就是所謂「陳腔濫調」卻一再出現仍吸引我們的原型力量……童話故事就是原型故事。

——《公主走進黑森林》

很久很久以前……一直到現在,大部分的人都攜帶著一個或幾個童話故事,從童年到少年,再到成年。故事一直留在心裡,只是不再反覆溫習。或者,慢慢的有意識或無意識的,就講給了下一代,或下下一代聽。望著孩子專注又期待的表情,講述故事的你有了一點成就感,更願意講下去的時候,忽然就和自己的童年相遇,或者就恍然大悟那個一直停留在自己心裡的圖像,原來還繼續悸動著你。你始終受它吸引,小紅帽的紅色披風、灰姑娘的舞鞋和廚房裡的小老鼠、不來梅樂隊的動物們、青蛙王子和公主,以及森林裡馥郁芳香的糖果屋。

因為他們不曾在童年裡過時,所以我們總有機會在每個世代裡遇見更新的詮釋。《漢賽爾與葛麗特》的故事就以這樣的隆重之姿的繪本樣態再度出現。不同於一般童書出版社為服務故事而畫插圖的簡單做法,《漢賽爾與葛麗特》繪本以圖像藝術家羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)的圖像為藍本,奇幻故事家尼爾.蓋曼(Neil Gaiman)重述故事內容。在樸素的原型故事上添加了情緒性與感受性,使得故事背景與內容都增添了飽滿的現代風味,更流動、更聳動、更容易進入故事裡面。

像極民間故事虎姑婆

在台灣,至少在我的成長經驗裡,這則故事一直叫做「糖果屋」,而不是「漢賽爾與葛麗特」,冗長的人名對孩子來說既拗口又沒意義,但「糖果屋」卻實實在在地激起欲望的想像,以至於我從來不知道這故事的原始名稱。《漢賽爾與葛麗特》繪本特別用上原本的題名,就是希望從題名就恢復這則童話裡頭象徵的、孩童對於獨立時的恐懼心理,而非只是簡單停留在糖蜜般的想像誘惑裡。的確,在自己印象中,這則童話所引起的最大想像就是森林裡的「糖果屋」,那個極盡一切繽紛甜蜜且芳香的房子,有了它,我很少想起對於魔鬼(老婦人)的恐懼,即使現在想起來,其實這個故事的主軸像極了台灣民間故事的「虎姑婆」,但虎姑婆總是更駭人,尤其夜裡睡覺時,孩子的我,總是下意識、警戒地把雙手緊緊地蓋進被子裡。

生存或獨立的恐懼,是成長時不可避免的經歷,尤其是父母離開自己身邊,卻又粗心忘記解釋理由的時候,短暫的分離恐懼,總是讓小孩感受到被遺棄的痛。

故事裡以飢荒或戰爭所帶來的食物匱乏,解釋了父母必須遺棄孩子的原因,但對聽故事的人來說,原因並不重要,關鍵的卻是被遺棄的恐懼。如果有一天,被遺棄了;如果有一天,可能被惡魔(老婦人)吃掉了,我能逃脫嗎?還是乖乖地等死?

觸動深層情感的力量

羅倫佐.馬托蒂的筆繪大幅度傳達了這樣的恐懼,整本圖畫裡只有黑與白的對比色,大片的刷墨般的黑,間隙地染著局部的白,當你翻開每一頁,黑色就湧進你的眼裡,看似流動卻又凝結,在侷限的白色裡,透出魍魍的威脅。危機四伏的恐懼,跟著文字段落起伏上下,彷彿心跳的間隙,如果再進入故事一點,你就要撫著胸口,才能順著語氣把故事看/講下去。

童話故事都是恐怖的,從心理學的角度看來,這觸動我們深層情感的原型力量,正是推動我們成長的動力。從這個角度觀看,童話正扮演著我們不斷反覆上演的內心戲,你遭遇成長的阻礙,如青春期的叛逆、掙扎著要獨立、斬斷對於母親的依戀或者對於父親的孺慕,於是才有問題的跨越、進入與解決,就像走進森林更黑暗處、被誘惑,然後等待時機獲得力量,把吃人的老婦人推入火爐,贏得應得的金銀財寶,涉水找到回家的路,恐懼的克服與生命的轉化,即使我們不懂如何理性地解析故事,但跟隨著故事進展變化的我們的心跳,總是能恰如其分地說明這一切。

童話故事就像集體的夢境,揭示著潛意識想要告訴你的話。你的遭遇也是我的遭遇,你的遇難也是我想解決的障礙,我們這一代,仍然可以童話和下一代溝通,所以我們在素樸的童話上面,可以加入自己的想像再講下去。就像繪本《漢賽爾與葛麗特》做的,他們刪減或增添元素,因為那代表他們所認知的故事重點。而我們講述的時候,也同樣傳達了我們在意的部分。因此,下一次講故事時,請仔細聆聽你自己講下去的童話故事,噓……小心它就要揭露了你的心事。