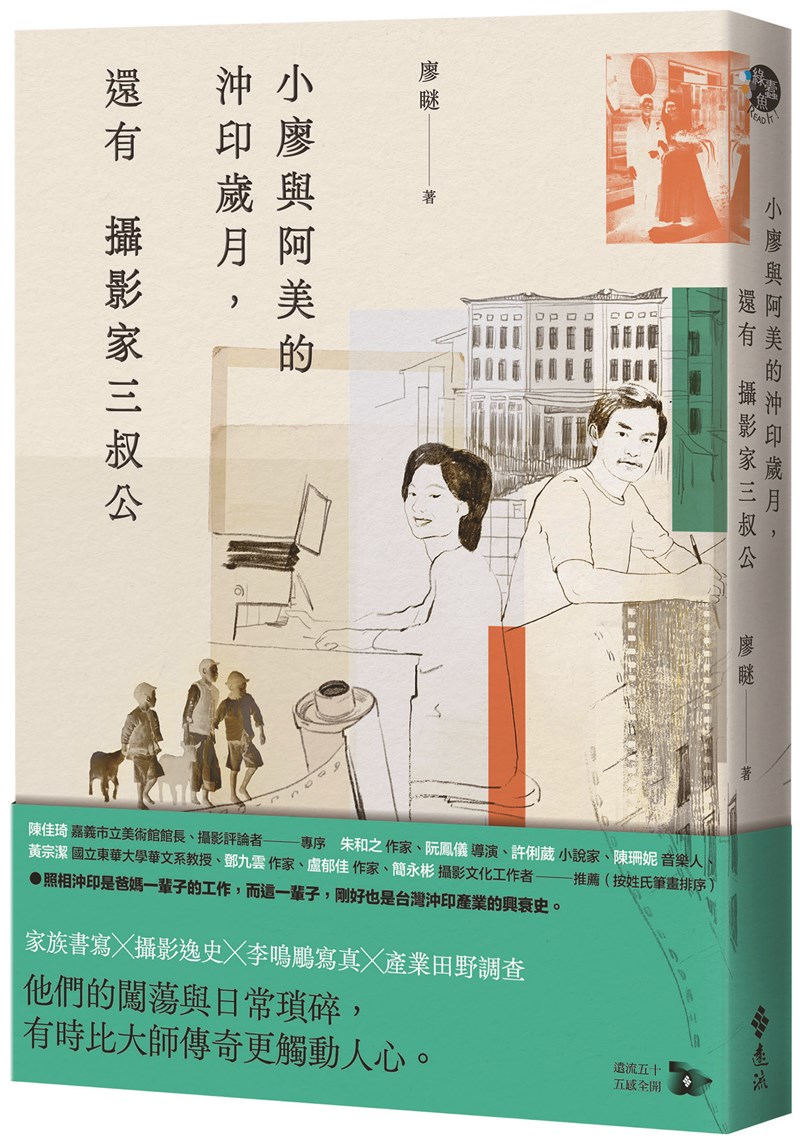

《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》

圖/遠流出版提供

《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》

圖/遠流出版提供

文/潘煊

捧在手上沉甸甸的老相簿,相信是許多家庭的記憶資產,裡頭的彩色照片凝定著親人、友朋、家族、出遊、節慶……,種種聚會的或個人的笑意與神情。這些剎那即永恆的時空顯影,全靠沖印。

十分獨特的「沖印」主題,是作者廖瞇新書《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》的核心,長長的書名親切地告訴讀者,這本書有三條敘事主線:小廖與阿美、攝影家三叔公、沖印產業。而作者具備的三重身分──職人女兒、攝影家後代、沖印史挖掘者,更讓這本書的敘事切面立體,並且意趣豐盈。

父母的魔法手工藝

小廖與阿美是廖瞇的父母,一對大半輩子打拚在沖印技術端的職人夫妻,他們從年輕到老的歲月,緊密貼合著影像產業的轉變與起落。

作者形容自己是爸媽「用洗照片養大的」,這個吃著沖印飯長大的女兒,成長為十分優秀的文字創作者,她曾獲得「第20屆台北文學獎文學年金」、「2020年台灣文學金典獎」,現代詩、非虛構書寫,都展現了生命經歷給予的創作能量。

「文字女兒」帶著讀者進到「影像爸媽」的工作場域,廖瞇的這本新作展現了家族書寫的規模。她寫著對媽媽洗照片的最早記憶,是在九歲,當時盯著一條長長的照片,像河一樣從機器的尾巴吐出,然後喀嚓、喀嚓,變成一張張照片落下。這機器裡面到底發生了什麼魔法?

因爸爸是手工暗房師傅出身,對沖印原理了解透徹。廖瞇長大後,曾進到暗房裡,先學沖片,然後是黑白放相,又學了彩色暗房。她跟朋友形容看著影像漸漸浮出的感覺:「黑白顯影像魔法,彩色顯影像魔術。」

廖瞇對爸媽行業的書寫,既探觸到夫妻攜手奔波闖蕩、賺錢養家的人生,又在近距離的觀察中,貼近職人工藝的生命律動。比如〈「三菱彩色」那棟樓〉一文,她鮮明寫道:「以前看過阿美打照片,咻咻咻的好像都不用判斷。阿美曾經教過我,原理並不難懂,但不熟反應就慢,看一個底片要想很久。阿美則是想都不用想一樣,像是把手放在鋼琴鍵盤上,手指就會自己動起來。」

攝影巨人三叔公

小廖曾經告訴廖瞇:「你三叔公很會做生意」,這位三叔公,就是攝影家李鳴鵰。他與張才、鄧南光,是台灣攝影史中一直為人稱道的光影先行者,在1940、50年代,三人以不同的風格各領風騷,被尊稱為「攝影三劍客」。

1946年,李鳴鵰在台北開設「中美行照相材料部」,後來發展為「新中美貿易有限公司」,沖印部門叫做「菱天」,是小廖與阿美初入社會時工作、相識之地。

書中描述了一則小故事,李鳴鵰每天早上都要小廖送一根油條去給他。用意是磨練這個侄子,不要因為老闆是自己的叔叔,工作就鬆懈怠慢。

廖瞇見過李鳴鵰一面,那是祖母帶著她和弟弟在三叔公的大別墅住了一晚,隔天三叔公還帶姊弟倆去書店買書。廖瞇記得,「我繞了書架一圈,挑了《野性的呼喚》。雖然想再挑一本,可是不好意思,一時也不知道該怎麼挑。最後,三叔公自己選了一本書給我,是賽珍珠的《大地》。」

李鳴鵰的攝影多數集中在1948到1950年,之後便專心在照相沖印事業的發展。廖瞇在李鳴鵰的作品中感受到,「沒有印象中生意人的精明和計算,他的照片有一種時間感,彷彿在等,他不是去抓,而是在等。」

沖印店曾比7-11密集

小廖與阿美進入菱天的1970年代,「正好見證了沖印產業的分水嶺──從手工進入機械化。」廖瞇的家族書寫,同時挖掘了影像產業的發展史,1980年代之後快速沖印店如雨後春筍,到了90年代中期進入高峰,「40分鐘快速交件」的字樣,應是現今40歲以上人們深刻的記憶。然後,數位時代來臨,曾經比7-11還密集的快沖店,沒落了。沖印產業經歷起落變化,正如廖瞇所寫:「對我爸媽來說,照相沖印是他們一輩子的工作,而這一輩子的工作剛好也是沖印業的歷史。」