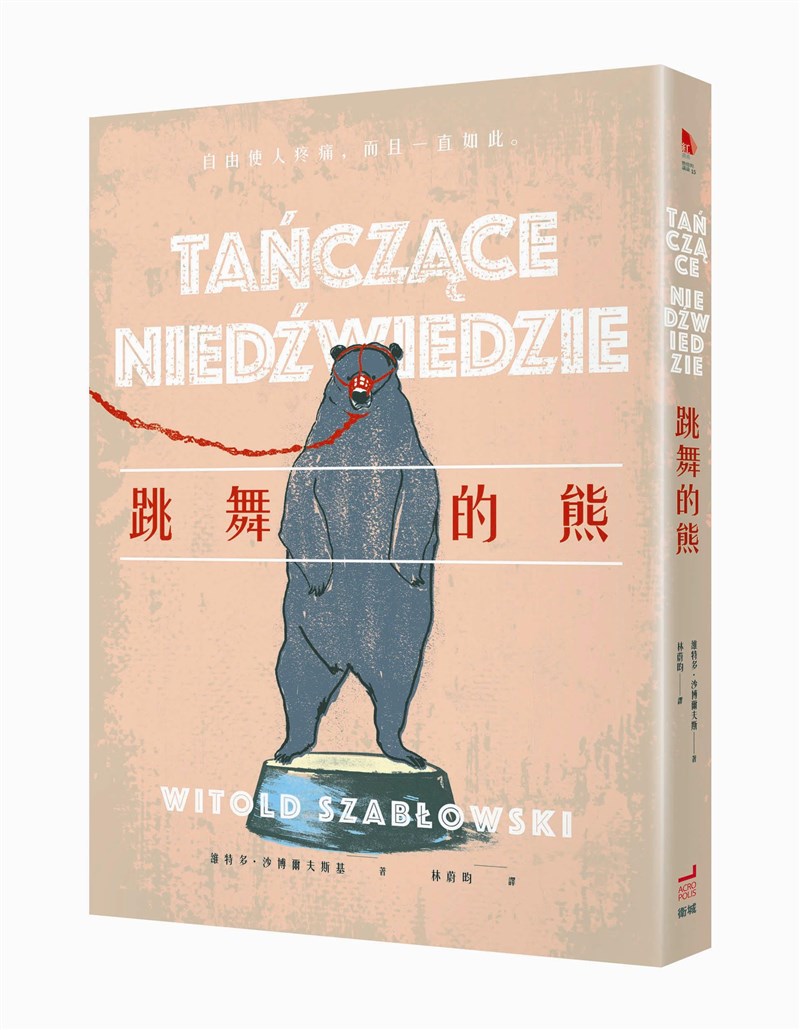

《跳舞的熊》圖/衛城出版提供

《跳舞的熊》圖/衛城出版提供

文/郭士榛

「跳舞的熊」是吉普賽人延續數百年的傳統。馴熊師在小熊幾個月大時,就把熊從媽媽身邊帶走、釘上鼻環,並訓練小熊跳舞與各種把戲。接著,熊與馴熊師就成為生命共同體,吃、喝、生活、工作無時無刻都一起度過。

沙博爾夫斯基是天生說故事的能手,在《跳舞的熊》書中,不僅挑戰了線性敘述的慣例,也挑戰了從不自由到自由間政治發展的簡單線性邏輯。他以熊的境況譬喻了人們的境況:自由不是一種不經學習就能運用自如的狀態,往往充滿了艱辛與挫折,而人們已經想好,要為自由付出什麼樣的代價了嗎?

以歐盟境內「最後的跳舞的熊」比擬從前共黨國家過渡到自由民主體制之下的人們:自由看似是普世價值,但沒有人(熊)在未經學習之下,就知道如何行使這項自然權利。

沙博爾夫斯基先以跳舞熊的傳統、解放熊的過程,以及熊在保育園區的真實狀況,發展出多個不同的章名,接著再以同樣的章名,書寫跨越多個區域、不同人們的生命故事。

人與熊的故事相互對照,巧妙交織、鋪排出從共產解體後到加入歐盟的前東歐國家樣態,以及人民多元的視角,書中的年分由二○○六年到二○一三年,時間軸線相對較長,而這居然可以在一本十萬多字的書裡自成宇宙,可見作者的筆力,以及整體架構與調度的功力。

鬆綁之後做何追求

每一個有轉型正義問題的社會都會有自己的關鍵字,這個關鍵字不只是正義的追求,更是人性價值的根本建立,透過《跳舞的熊》,沙博爾夫斯基對東歐等前共產國家的梳理,以及與熊的故事對照,這些篇章不只是篇章,而是一個人性的提問。

東歐諸國對於台灣來說雖是相對陌生的領域,但在這些提問中,反而從其傳統、文學,以及近代與現代的歷史軌跡,看到與台灣之間有如鏡相般的對照:新舊世界的矛盾、族群之間的矛盾,以及轉型正義所遇到的諸多困難,而這些經驗正可以提供現在的台灣思索,歷史對我們數代人的捆綁,以及鬆綁之後又該做何追求。

這本書的譯者林蔚昀指出,和許多克服萬難、最後卻仍獲得成功的光明勵志轉型正義故事比起來,《跳舞的熊》裡面滿滿都是不快樂、不勵志、甚至很魯蛇的「轉型不易」故事。它們也許無法像燈塔一樣指引方向,但可以看到:「我們不孤單,不是只有我們過得很慘。如果我們尚且無法解決某些問題,不是因為我們很糟,而是這件事本來就很難。」