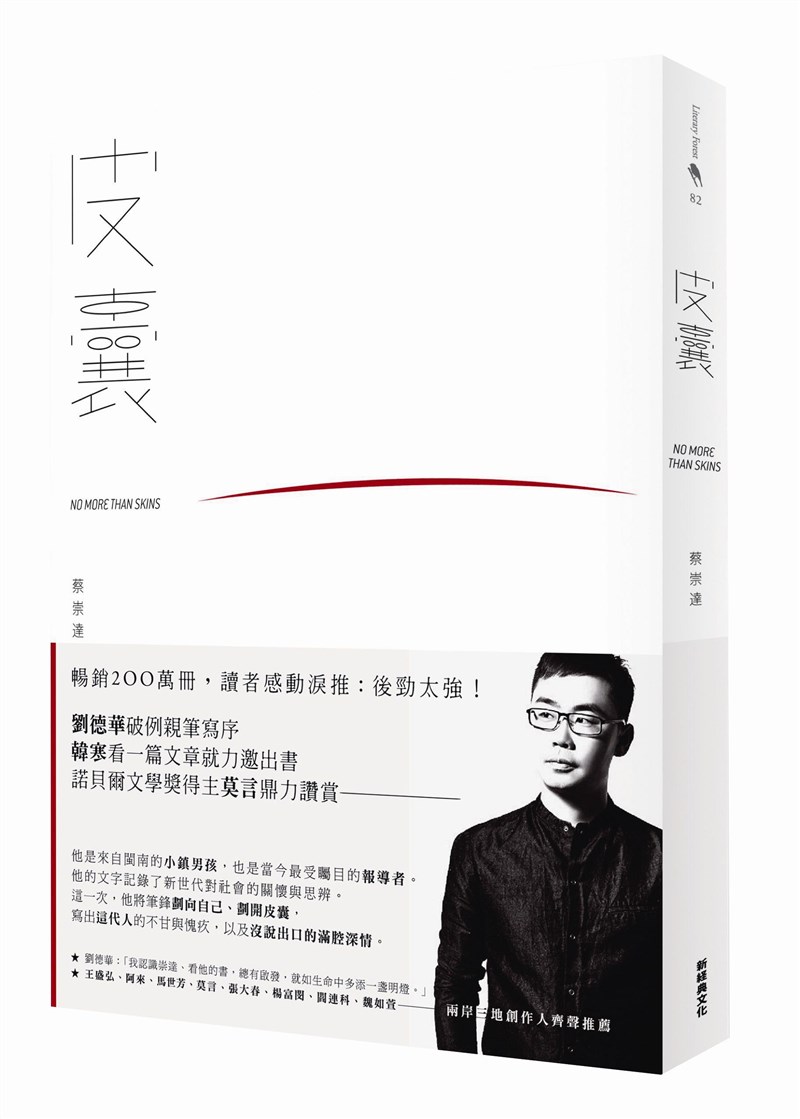

《皮囊》

圖/新經典文化提供

《皮囊》

圖/新經典文化提供

文/陳秋萍

出生泉州的海口小鎮,自小家境貧困的蔡崇達,高中時父親中風半身癱瘓,為了分擔家計幫父親治病,他離開家鄉,前往北京打拚。當他全心投入工作、準備讓父親出國治病時,父親卻撒手人寰。直到30歲到英國參訪以生死為主題的展覽,蔡崇達才頓時醒悟,多年心中無解的愧疚,其實來自他從沒好好了解父親。於是,有了這本作品《皮囊》。

人身肉體就是個皮囊,如何生活成了皮囊的靈魂,什麼樣的靈魂與信仰則表現出不同的皮囊。蔡崇達的作品《皮囊》共收錄〈皮囊〉、〈母親的房子〉、〈殘疾〉、〈重症病房裡的耶誕節〉、〈我的神明朋友〉、〈張美麗〉、〈阿小和阿小〉、〈天才文展〉、〈厚朴〉、〈我們始終要回答的問題〉、〈回家〉等十多篇真實故事,篇篇動人,卻也令人感嘆世間無常。

世上少有人能看透

其中,〈皮囊〉黑狗達的阿太(指曾祖父母),即使面對自己女兒的告別式,也未見哭泣哀容,黑狗達以為阿太的無情,其實是一種對人世肉身捨得的態度。直到阿太離世,留言給黑狗達:「黑狗達不准哭。死不就是腳一蹬的事情嘛,要是誠心想念我,我自然會去看你。因為從此之後,我已經沒有皮囊這個包袱。來去多方便。」如此的生活觀,世上少有人能看透,一般人都因為肉身這個包袱承載太多汙濁的世事與情感,以至於生活變得沉重疲累。黑狗達的阿太又是經歷多少人世的磨練才得以如此超脫?

黑狗達的父母雖不是自由戀愛結婚,在共同生活後,彼此也產生不言於外的默契與感情。父親中風後,母親堅強的扛起家計並扶持父親努力復健,兩人為著家庭未來的革命情感,看在黑狗達眼中,也激起自己對親情的珍惜。

〈母親的房子〉一篇,敘述母親無論如何艱困都要蓋房子,即使犧牲黑狗達姊弟倆的學費到處借錢也在所不惜。眾人以為她愛面子,非要建樓房以示自家的氣派,然而對母親來說,房子的意義包含了對於父親曾有的風光追念與維護的心情。另一方面,房子就是家,母親讓黑狗達明白即使遠去他鄉工作,小鎮始終有個歸處等著他回家。

尋找安身立命之法

關於小鎮生活周遭的人們在〈張美麗〉、〈阿小和阿小〉、〈天才文展〉與〈厚朴〉等篇章可見。例如出身卑微的張美麗積極想獲得鄰里認同,在家鄉驕傲地活著;還有阿小自認小鎮非他歸處,嚮往香港都會生活,心存鄙視不願與小鎮同學真心往來;而文展從小被視為天才,但未來發展卻不如預期順遂;厚朴對於音樂理想的執著……這些人得意失意的經歷,那份憧憬未來並努力堅定前行的心意,令人感動之外,卻也教人對「無常」百般無奈。

儘管人有選擇,選擇的未來彷彿是一場賭局,有時賭局未明,皮囊卻已無力支撐。當黑狗達真的從福建省一個小鎮飛出去見識了北京這個大城,透過身邊人的生命歷程與故事,他愈發對小鎮的家感到濃烈倚賴和心安,唯有家的支持與溫暖,他的皮囊才能生靈活現的舞動,有著良善人情味與力量。

我們出生即有一副皮囊,這是肉眼、世俗可見,但我們還有靈魂,讓靈魂在混濁的世俗中,在爾虞我詐的社會裡,保有純真與善良的本質,是生而為人的使命。或許生命裡有太多無法掌握的變數,我們說是命運,但是我們可以決定讓自己的皮囊美麗或者醜陋。而人生在世,不也都是在找能令自己這身皮囊安身立命的活法?