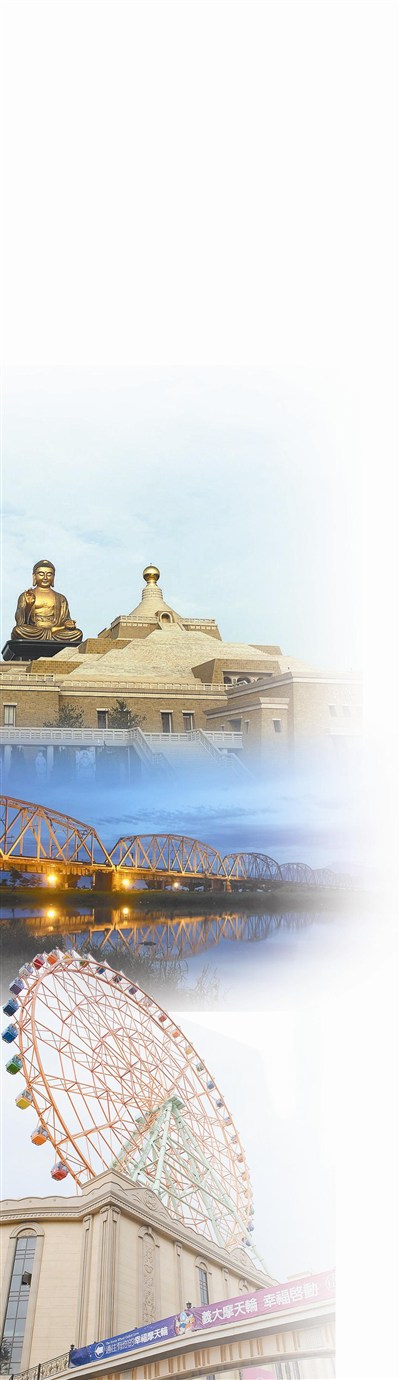

桁架縱橫交錯的舊鐵橋與現代混凝土大橋並肩向遠處延伸,新、舊之間的傳承與對話綿綿不絕;橋下濕地淨化著文明之惡,更蘊育豐富的物種。川流不息的生命力活絡了「舊鐵橋濕地教育園區」,也激揚出人們對土地的熱情。圖/記者楊慧玉

桁架縱橫交錯的舊鐵橋與現代混凝土大橋並肩向遠處延伸,新、舊之間的傳承與對話綿綿不絕;橋下濕地淨化著文明之惡,更蘊育豐富的物種。川流不息的生命力活絡了「舊鐵橋濕地教育園區」,也激揚出人們對土地的熱情。圖/記者楊慧玉

桁架縱橫交錯的舊鐵橋與現代混凝土大橋並肩向遠處延伸,新、舊之間的傳承與對話綿綿不絕;橋下濕地淨化著文明之惡,更蘊育豐富的物種。川流不息的生命力活絡了「舊鐵橋濕地教育園區」,也激揚出人們對土地的熱情。

日治時期耗時八年建造完成的高屏舊鐵橋通車時,日本官員稱其為「東洋第一長橋,南台灣一大偉觀」,加速了屏東平原與高雄港間物產與軍事設備的輸送。民國七十六年,由於單軌鐵道不敷使用,台鐵於是在一旁建造新的雙軌混凝土大橋,舊鐵橋自此功成身退,卸下近七十五年的運輸重任。

民國九十年,大樹居民心疼高屏溪遭汙染,沿岸充斥垃圾、五金等廢棄物;又遙望另一端的屏東縣設立綠意盎然的河濱公園,民間於是自發籌組「大樹鄉舊鐵橋志工協會」,擔負起清除周邊雜草、垃圾之責。隔年,中央與地方政府力量相繼投入,建立「人工濕地」,至九十四年,教育園區成形,舊鐵橋風采方得以「近」觀,而不負如虹之美與磅礡氣勢。

以濕地為特色的舊鐵橋教育園區,不僅生態豐富,還肩負大高雄地區用水「水質淨化」的任務。舊鐵橋協會理事長溫卓淇表示,高屏溪是大高雄地區重要的水源,而該園區擁有近一百二十公頃濕地,若能善用水生植物及水池生態系統,便能有效減少水中汙染物。同時,它也是活生生的教材,讓民眾「看見」自然的珍貴。

溫卓淇進一步解釋,園區中設有十三座埤塘,分為A、B兩個系統,A系統主要引自永豐餘紙廠經汙水處理後的放流水,汙染程度較輕;B系統則引自混有農業與家庭廢水、友聯工業城汙水的竹寮溪溝,汙染程度較為嚴重。這些汙水都將流經依不同功能設計的水池加以淨化。水池設計有較小、較深的沉砂池與曝氣池;栽植淺水草以利淨化的淨水池;栽植浮葉植物、以生態復育為主要功能的深水埤塘,能有效降低大腸桿菌、氨氮、總磷、磷酸鹽等汙染物含量,水質獲得大幅改善後才排入高屏溪。

然而,在建設與管理步上軌道之際,九十八年的八八風災一夕沖毀、掩埋了政府與義工長期努力的一切,也喚醒人們懂得畏懼、敬重大自然的力量,並學習與瞬變的大自然共處。

風災稍息,義工們便以汗水取代淚水,挽袖清理如山的汙泥及漂流木,三期、二期生態園區陸續恢復;許多移植來的樹種被沖走,如今不求速成,栽下台灣原生種樹苗,以求能更穩穩盤固住一方泥土;諾大的草地,不施灑殺蟲劑、除草劑,而由義工排定時間除草、維護;園區不設垃圾桶,教育遊客將自己製造的垃圾帶回家。

時晴時雨的天空映照著水塘,舊鐵橋一彎虹影躍然水面。協會成立的志工小棧隱身於花草芳菲的遊憩區內,棧內供應咖啡、點心,收入供園區維護之用。區內鳳凰木、台灣欒樹、風鈴木、樟樹、茄苳、阿勃勒等依季節更迭而繽紛,蝶舞步道中蜂蝶成群,濕地中陸鳥、鷸科,甚至保育類的凌波仙子都翩然進住。

文明的過程或許有種種錯誤,但總有人默默揮汗維繫著與自然的平衡。仰望舊鐵橋的百年風華,期許它能安然再度過下一個百年。

高屏舊鐵橋

文化資產等級:國定古蹟。

位置:橫跨高屏溪,東起屏東市,西至高雄市大樹區。

建造年代:西元1913年。

建造者:總督府鐵道部技師飯田豐二。

今昔:為全長1526公尺、寬8公尺、橋墩24座的單軌鋼骨鐵橋。民國94年海棠颱風襲台,高屏溪水暴漲,沖走三座橋墩及四座拱型鋼橋架;95年大水與98年莫拉克風災又各沖走一座橋墩,形成如今斷橋景觀。

特色:為當時亞洲第一長橋,遠望有如彩虹;目前為全台唯一列入國家級古蹟的橋梁。