「大菁喜歡陰濕的環境,我在那邊的樹林下,還有跨過溪的林子裡都有種。」文與圖/記者楊慧玉

非報系

「大菁喜歡陰濕的環境,我在那邊的樹林下,還有跨過溪的林子裡都有種。」文與圖/記者楊慧玉

非報系

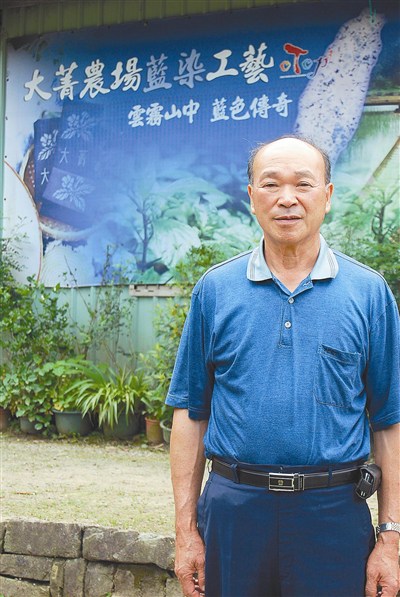

「大菁喜歡陰濕的環境,我在那邊的樹林下,還有跨過溪的林子裡都有種。」七十二歲的王國緯站在農場制高點,手指向遙遠的一方。別說在森林裡栽種,連要到達他所指的「那裡」,都得跋山涉水一段路程。問他所為何來?王國緯雲淡風輕地說:「就當作是運動啊!」

王國緯原本擁有三十八公頃土地,幾乎全數捐給政府,只留下占地三點五公頃的大菁農場;農場開發部分也甚少,大多保持原本次森林的樣貌。所種植的蔬菜皆為有機栽培,所選擇栽種的樹種,也以本土及對生態復育有益的為主。雖未直接針對某個物種復育,但自然而然地,蟲魚鳥獸,該有的都有了,甚至是早期無汙染的河川才見得到的苦花魚,都自動入列。

辛苦研究出的染料技術,王國緯只拿來當教學之用;農場所生產的大菁,也只供應社會人士或兒童來農場做體驗時使用。事實上,從栽種到花費約一周時間製作染料,再到教做藍染,收益絕對不符經濟效益,但王國緯說:「我沒什麼崇高的想法,年紀大了,和小朋友玩玩,不錯啊!」

和王國緯約訪的時間是在上周日下午,因為早上他要去西勢自來水廠做導覽義工。儘管上了年紀,體力有所限制,但他對文史的熱情仍然旺盛,有需要就去當義工,甚至自費修復祖先所留下、已有兩百年歷史的菁礐(浸泡染料的設施)供民眾參觀。

「一八六八年開始改種茶葉,一八七○年礦業興起……」王國緯娓娓訴說著一段段在地史,炯亮有神的目光讓故事更加生動,也讓人對這塊土地有更深的情感。