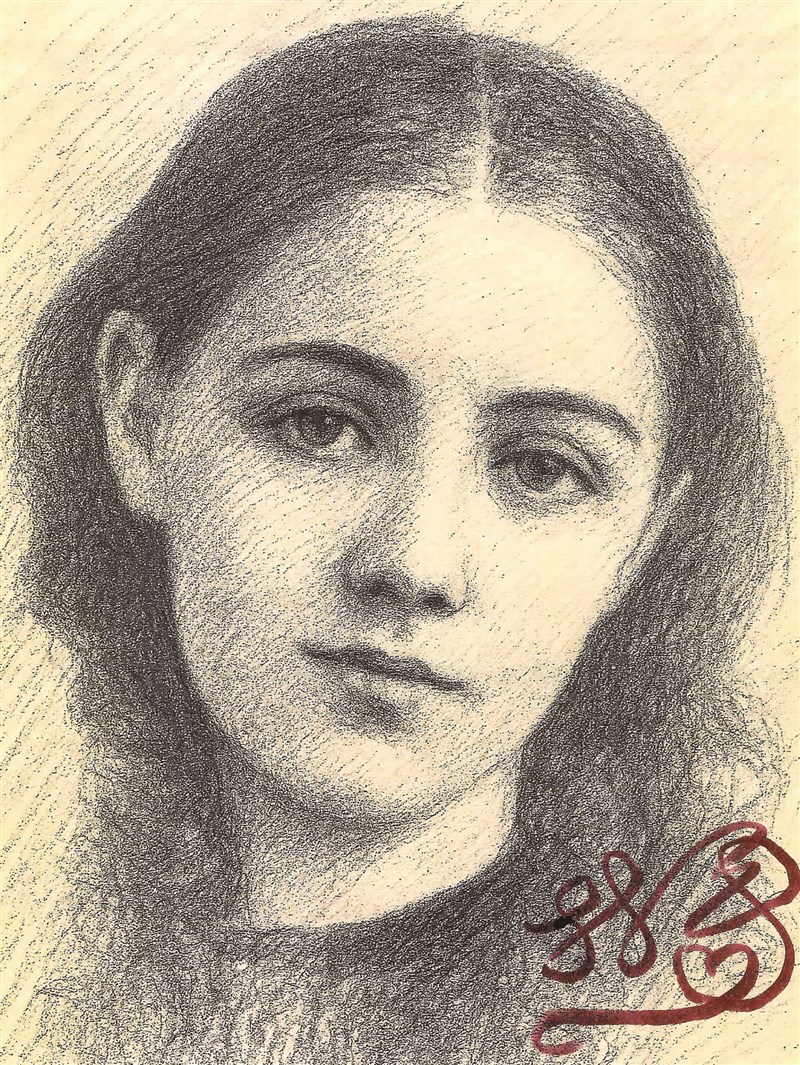

作者繪庫爾布里斯

圖/林一平

作者繪庫爾布里斯

圖/林一平

文/林一平

一個豔陽午後,我在杭庭頓圖書館的手稿特藏室,隔著玻璃看見一份泛黃的手稿。當陽光觸碰那脆弱的紙頁時,布朗寧(Elizabeth Barrett Browning)謄寫她八歲時的詩稿彷彿展開了一個孩童眼中的宇宙。稚嫩筆跡間,已能窺見她日後成為偉大詩人的天賦萌芽;另一個玻璃櫃中,我又發現庫爾布里斯(Ina Coolbrith)的〈黃金杯〉(Copa de Oro)手稿,那些描寫黃金杯般的加州罌粟的詩句,使我恍惚間看見兩位跨越時空的女性詩人,在文學的玻璃櫃中肩並肩相望。

布朗寧生長於英國上流社會的溫室中,是十二個孩子中的長女。這位早慧少女十五歲便出版第一本詩集,才華如她筆下那些熱烈綻放的意象,在維多利亞時代的文學花園裡格外奪目。從《葡萄牙十四行詩》中熾烈的愛情告白,到《奧蘿拉‧李》對女性命運的深刻探討,布朗寧創造出一種既私密又具有普遍意義的詩歌語言。她的詩句如手術刀般精準,又如絲綢般柔美,在抒情與思辨之間達到完美平衡。

而在大洋彼岸的美國加州,庫爾布里斯的人生軌跡則迥異。她是摩門教創始人約瑟‧史密斯的姪女,童年充滿動盪,最終與母親逃離,在加州落腳。這位自學成才的女性,成為奧克蘭首位公共圖書館員,同時筆耕不輟,終成加州第一位桂冠詩人。庫爾布里斯的〈黃金杯〉不僅描繪加州漫山遍野的罌粟花海,更將個人情感與西部荒野的壯闊景致融為一體。

細讀兩位詩人的作品,能發現驚人的精神共鳴。

庫爾布里斯的詩句顯然帶有布朗寧式的韻律與情感深度。當她寫道「金色的花瓣是太陽的碎片」,那將自然景觀與心靈經驗交織的手法,正如布朗寧所言:「地球充滿天堂,每個灌木叢都燃燒著上帝。」

特別在處理失去與悲傷的主題上,兩人皆展現驚人的情感穿透力。庫爾布里斯悼念早逝女兒的詩作,與布朗寧為亡弟所寫的篇章,同樣將個人哀慟昇華為普世的哀歌。

這場玻璃櫃間的對話,遠不止於文學技藝的傳承。在十九世紀那個女性聲音常被壓抑的時代,布朗寧與庫爾布里斯都選擇以詩歌確立自我。布朗寧透過書信體小說《奧蘿拉‧李》探討女性創作的可能;庫爾布里斯則在加州的文學荒原上為後來女性作家拓出道路。她們的「黃金杯」,不僅是春天的金色花海,更象徵女性創造力在逆境中的綻放。

閱讀〈黃金杯〉時,我讀到的不是單純的自然詩,而是一篇女性書寫的宣言。如布朗寧在〈我如何愛你〉中層層遞進的愛意告白;庫爾布里斯的每一行詩也在訴說:「女性的情感同樣深邃,觀察同樣敏銳,聲音同樣值得被傾聽。」在這層意義上,那朵金色的加州罌粟,早已超越地域與時代,成為所有堅持寫作的女性之精神圖騰。

當我們凝視那些泛黃的手稿,看見的不只是過去的文字,更是一條由女性智慧與勇氣交織出的金色線索,從十九世紀的英國客廳,延伸至加州的荒野,再延續至今日每一位書寫者的筆尖。這就是文學最奇妙的力量:讓相隔千里的靈魂在詩句中相遇,讓不同時代的抗爭在紙頁上共鳴。而詩,正是那數說愛的方式。♣