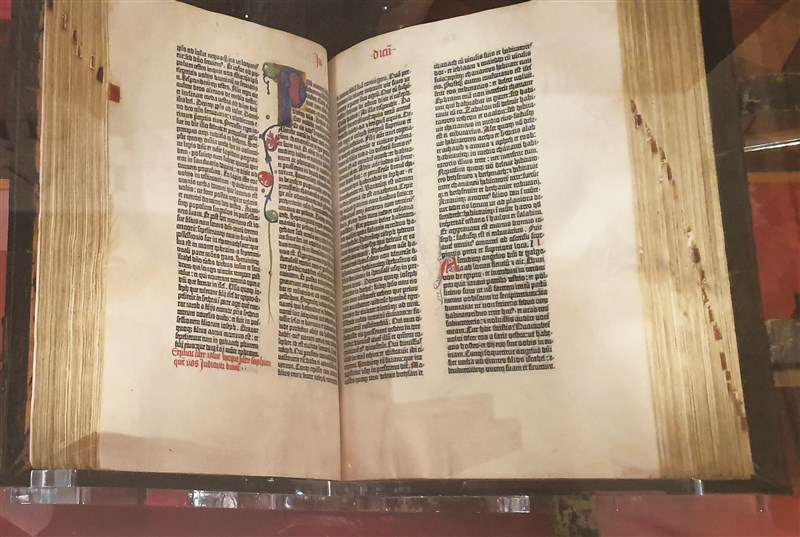

《古騰堡聖經》

圖/林一平

《古騰堡聖經》

圖/林一平

文/林一平

印刷技術最早在東方發展,卻在西方蓬勃興盛。推動印刷發展的主要力量,是來自於宣揚宗教教義的需求。

十一世紀中期,中國的畢昇發明了一種以燒製黏土和膠水混合製成的單字活字系統,用於印製佛經。該技術傳至韓國後,他們使用金屬活字印製了一部名為《直指》的禪宗教義選集,1377年首次出版。約莫七十五年後,約翰內斯.古騰堡(Johannes Gutenberg,1398-1468)在德國緬茨開始印刷《聖經》,因此這一批印刷版《聖經》也被稱為《古騰堡聖經》。

古騰堡被譽為千年來最具影響力的人物之一,但他仍是位充滿謎團的歷史人物。學界對他的長相、出生、婚姻,甚至後來葬身之處皆無從得知。他的相關資訊幾乎僅來自法律與財務文件。

根據1455年的一份文件記載,古騰堡的商業夥伴約翰.富斯特(Johann Fust)控告他,要求返還一筆用於印刷《聖經》的巨額貸款。最終判決結果是,古騰堡需將印刷設備及一半印製完成的《聖經》交給富斯特。富斯特隨後與古騰堡的前助手彼得.舒費爾(Peter Schoeffer)合作,開始出售這些印刷品。古騰堡後來另開了一家印刷廠,但實際印量不多,也幾乎未能從中獲利。

根據對古騰堡紙張使用量的研究,歷史學家推估他於1450年代初印製了約一百八十本《聖經》。這數量乍看之下似乎不多,但要知道當時整個歐洲約僅有三萬本書。

《古騰堡聖經》引發的轟動可從教宗庇護二世寫給樞機主教卡爾瓦哈爾的一封信中看出。他在信中讚嘆:「這些《聖經》極為整潔、準確,沒有任何錯誤,您甚至無需眼鏡即可輕鬆閱讀。」由於印刷品質極佳,這些《聖經》本在正式完成前就已銷售一空。據說其中一些售價高達三十弗洛林,當時已是一筆鉅款。

《古騰堡聖經》的版本略有不同。大多數是為一千二百八十六頁,分為兩冊,但幾乎沒有兩本完全相同。一百八十本中,約有一百三十五本使用紙張印製,其餘則印於小牛皮製成的羊皮紙上。由於整套書相當厚重,一本羊皮紙版《聖經》約需一百七十張小牛皮方能製作完成。

這些《聖經》在排版與裝飾上亦各有差異。古騰堡最初曾嘗試以紅色墨水印製書名標題(紅字),但發現過程耗時,便改為於邊緣預留空白,再由抄寫員手工補上獨特的標題與章節名稱。許多藏書家甚至聘請藝術家為其增添華麗插圖與手寫裝飾字體。

二戰結束後,蘇聯軍隊占領德國,從當地博物館與圖書館中帶走無數珍貴的文化藝術品,其中包括兩本極為重要的《古騰堡聖經》,原分別藏於德國博物館及萊比錫大學。蘇聯長期否認與這些失蹤《聖經》有關,直到1980年代,才承認這些書被保存在莫斯科的圖書館。德國政府多次要求歸還,卻始終未果。

2009年,一名俄羅斯政府人員竊取其中一本,企圖以一百五十萬美元在黑市出售,最終遭逮捕;另一次著名的竊案發生於1969年,一名男子藏身哈佛大學威登圖書館的浴室,等閉館後爬上屋頂,再用繩子垂降至保存《古騰堡聖經》的房間。他順利將兩冊《聖經》取出放入背包,但當他準備攀繩返回時,發現重達七十磅的書籍無法順利攜出。掙扎一番後,他不慎從六樓墜落,頭部重創。翌晨被人發現,所幸《聖經》僅受到輕微損傷。

《古騰堡聖經》現今僅存四十九本,其中不到一半為完整版本,有些還僅剩一卷或幾頁散件。德國擁有十四本,美國有十本,其中三本由曼哈頓的摩根圖書館與博物館典藏。