圖/樹下繪本

圖/樹下繪本 圖/樹下繪本

圖/樹下繪本

文/郭詠澧

同學帶來了一粒無花果,提問到:「這真是不會開花而能結出果實的水果嗎?」答:「無花果是有花的,是一種花生長於果實內的水果!」讓我們來認識這個奇妙有趣的水果!

看似無花 實有隱花

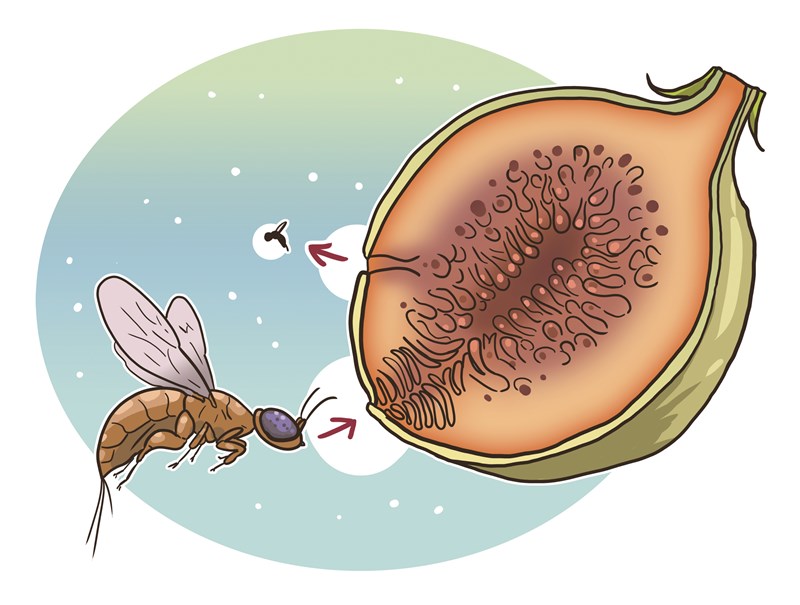

無花果(拉丁學名:Ficus carica Linn)是人類最早被馴化的果樹之一,為桑科榕屬的一種落葉小喬木,樹高3~10公尺,多分枝;樹皮灰褐色,枝條粗壯,幼枝有絨毛;葉互生,厚質圓卵形,葉片大,長寬相等,可達20公分,成掌狀,有3~5裂,表面粗糙,背面有短柔毛,邊緣呈不規則鈍齒狀;因為樹外觀只見果不見花而得名,果實呈球根狀或倒圓錐形,果皮黃褐色,果肉紅褐色,果尾有一小孔,花生長於果內,近孔處長有雄花,遠離小孔頂部長有雌花,另生有不育花(癭花),雌雄異株,雄花與癭花同生於一榕果內壁。嚴格說來,「果實」是花托膨脹形成的肉質化囊狀體,裡面包裹著真正的果實,稱瘦果與隱頭花序。無花果的花粉多由榕果小蜂來傳播。

無花果喜歡溫暖溼潤的氣候,對土壤的適應性強,多喜深厚、肥沃、排水良好的砂質土壤栽培。但不耐寒,在冬季溫度過低地區,地上部分若被凍傷,因根系發達能在春季重新萌芽生長。無花果的生命週期相對較長,生長速度快,在適宜的條件下,植株可以迅速生長擴大樹冠。扦插繁殖的無花果苗在1~2年後就可開始結果,在一些地區一年有夏果與秋果兩季收成。

原產中東 栽培史長

無花果原產於中東、西亞及地中海沿岸,分布於土耳其至阿富汗,栽培歷史已超過五千多年。7世紀唐朝時,無花果從波斯(今伊朗)通過絲路經新疆傳入中原地區;宋代以扦插、分株等繁殖技術為庭院擺設而栽培,使無花果得到了迅速發展;至明代已廣泛種植於嶺南、江浙等地。由於果實形狀類似饅頭,南方人將其稱作「木饅頭」;到了元明時期(14世紀),人們不僅食用果實,還做為藥材使用。明代朱橚在《救荒本草》中記載:歉收年分無花果用來救荒解饑解毒。

西元前4700年埃及歷史中就已有無花果樹的記載,尊其為神樹。西方《聖經》提到無花果樹有57次,記載神創造天地時設立伊甸園,園中有無花果樹,是神賜福長壽的象徵,無花果被譽為「生命之果」。中國明代李時珍《本草綱目》記載:「無花果味甘平,無毒,主開胃、止泄痢、治五痔,利咽喉,消腫痛,解瘡毒」,奠定了中醫藥對此水果的認知。無花果的藥用價值早在千年前就被東西方文明共同發掘。

無花果含有豐富營養價值,根據研究資料指出:無花果含有果膠,維生素A、B、C、K,還有奎寧酸、琥珀酸,及人體必需的8種胺基酸。維生素A對視力與皮膚健康有重要作用;維生素C有助於增強免疫力、抗氧化及促進膠原蛋白合成;維生素K對血液凝固與骨骼健康至關重要;還含有鎂,鉀,鈣,鐵等礦物質,鉀有助於維持心臟功能與血壓穩定;鈣是構成骨骼與牙齒的成分;鎂參與身體多種酶的活動;鐵是合成血紅蛋白的重要原料。無花果也富含膳食纖維(每100克含13.3克)及蘋果酸、脂肪酶、酚酸與黃酮類,具有抗氧化活性的植物化學成分,能促進腸道蠕動,幫助消化,調節菌群平衡;因此無花果被營養師推薦為某些病患食療之水果,是一種受人們歡迎的水果。