圖/Julia Chou

圖/Julia Chou 圖/Julia Chou

圖/Julia Chou

文/赫連擁

釘書機是日常生活中必備的辦公用品,廣泛用於辦公室、家庭與學校。其原理是透過ㄇ字型的薄金屬釘絲穿過一疊紙張、然後折疊釘子末端將紙張裝訂一起。

皇家貢品 專利歷史

在釘書機與釘書針還未發明出來之前,西方人多使用黏膠、縫紉以及蠟印等方法,將紙張黏訂在一起,效果有限。直到法國國王路易十五公開徵尋將紙張裝訂一起的更好辦法後,他收到了一台進貢皇家的「釘紙器械」禮物。這台被世人認為是釘書機鼻祖的發明,為純手工打造,釘書針刻有皇家徽章,每次只能擺入一根釘書針來裝訂。

釘書機的英語「stapler」一詞,最早出現在1901年美國《蒙西雜誌》(Munsey’s)中的一則廣告裡,用來描述一種使用小金屬絲,將紙張裝訂在一起的機器。在此之前,釘書機的概念與發明,則一直有各路發明家前仆後繼地提出,並將其申請專利。然而,在當時的西方世界,對此機器並無統一而約定俗成的名稱,多在專利申請的名稱與發明敘述上頻繁使用到了「緊固」(staple)一詞,「staples」後來演變成了「釘書針」的專有名詞。

我們現在看到與常用的釘書機,初步概念可回溯自1841年,斯洛克姆(Slocum)與吉利昂(Jillion)發明一種可將大頭針插入紙張的機器,但其專利實際上是用於封裝別針的一款裝置,作為包裝機器來使用。雖然這項發明還不是釘書機,但它為後續技術奠定了基礎。

釘書機可說是結合多方不同應用的產物。自1866年以後,喬治·麥吉爾(George McGill)、C·H·古爾德(C. H. Gould)、艾伯特·克萊茨克(Albert Kletzker)以及亨利·R·海爾(Henry R. Heyl)等人,都在發明與改良釘書機的專利申請中,留下了舉足輕重的腳印。

結合應用 商業量產

1878年,美國出現第一款商業化獲得成功的釘書機,可裝載約1.3公分長的釘書針,一次能穿透多張紙張。釘書機的商業化量產,帶動了出版與廣告業,更對商務辦公文化造成革命性的影響。不僅如此,同期的類似發明,亦點亮了某些工業領域的需求。譬如,紙箱的製造。現在我們還能見到、一些包裝電器與農產品的重載紙箱或塑膠箱的邊角,以大型銅釘固定,那釘子與釘法,即近似於釘書針的放大版。

在華文世界裡,針對這款器具普遍翻譯作「釘書機」或「訂書機」。前者以該機器帶有形同釘子的金屬部件「釘書針」(或「釘書釘」)來定義,後者則是「裝訂書冊的機器」簡稱。釘書機在還未走進千家萬戶、成為普及的文件裝訂利器之前,它的商用款設計,確實是專門用於裝訂書冊簿本的,大小印刷廠到了今天仍少不了它。

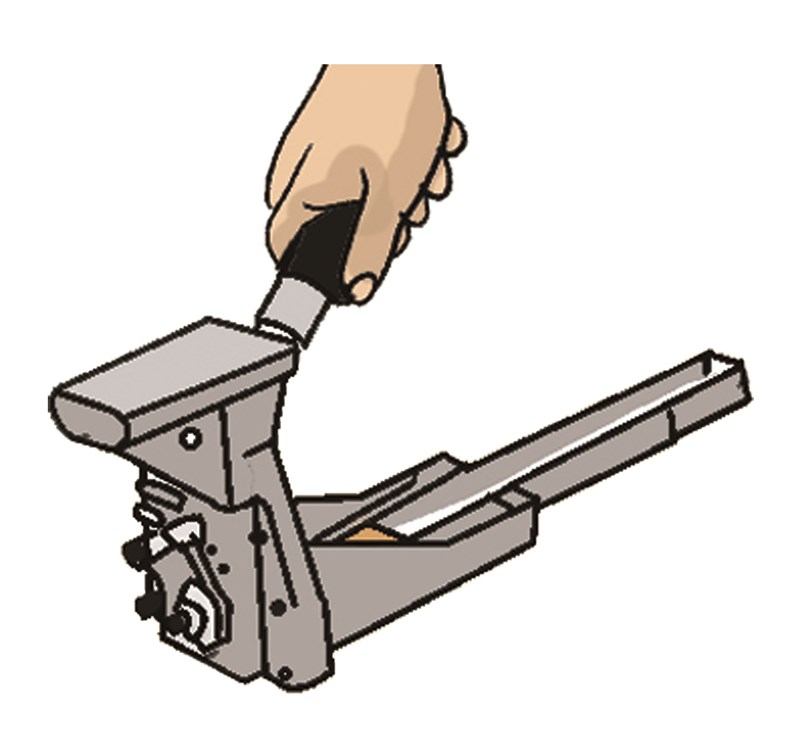

尤其「騎馬釘」這種裝幀方式,將數張紙按次序排好再對折,並把折紙成疊擺放在形同馬鞍的架上,然後將釘書針打在對折線上,從而固定好整本紙頁成冊。只需兩根釘書針就能固定一大疊紙張,小手冊、節目單,乃至上百頁的通訊刊物或雜誌,都能透過成本如此低廉的材料快捷裝訂。

你可能很難想像,早期的釘書機在還未進化成熟之前、曾有需要配合釘錘來動手敲擊裝訂的時代。現代釘書機不斷發展,以適應用戶不斷變化的習慣。例如,省力或易於擠壓的釘書機,利用不同的槓桿效率來減少使用者的施力。還有電動款,只需將疊紙的一角送入密封的機器凹槽內,一觸即裝訂妥當,安全快捷。這些釘書機通常用於需要重複性、大量訂書作業的工作環境。

在影印業務出現大幅增長的年代,釘書機的裝訂功能也因需求而被設計到了影印機內,從複印、編序到裝訂,一鍵完成,為辦公效率的提升貢獻良多。