圖/Julia Chou

圖/Julia Chou

文/Sven

根據2023年的統計顯示,心臟疾病位居國人十大死因第二位,僅次於癌症。這個排名多年來高居不下,且還有年輕化的趨勢。

心臟是人體的生命中樞,它像幫浦一樣將血液輸送到身體各處的組織與器官,以維持正常的生理機能。而位於心臟表面的冠狀動脈,負責提供心臟工作時所需的氧氣及營養。如果冠狀動脈硬化,失去原有彈性,變得狹窄堵塞、血液不易流通,這時心臟可能會因供氧不足而無法正常運作,產生悶痛、心律不整、呼吸困難,嚴重時甚至會引發心絞痛、狹心症、(急性)心肌梗塞等症狀,而危及生命。

心肌梗塞 支架登場

這些由冠狀動脈引起的心臟方面的症狀,統稱冠狀動脈心臟病,又叫冠心症或缺血性心臟病。冠心病的治療方式,一般除了飲食生活習慣調整、藥物治療之外,還包括內科治療(心導管氣球擴張術、置放心臟血管支架)及外科手術(冠狀動脈繞道手術)等。

冠狀動脈依狹窄或堵塞的程度可分為輕度(小於50%)、中度(50%~70%)及重度(70%以上)。通常堵塞程度達到70%,就建議接受氣球擴張、置放支架或繞道手術。但患者怎知道究竟哪種方式比較適合他?目前全世界都採用SYNTAX Score(冠狀動脈狹窄嚴重度計分)系統來評估,數值愈高表示愈嚴重。小於22分,一般建議以心導管方式治療(含氣球擴張與支架置放),大於33分則建議繞道手術;數值介於中間時,則由各科專業醫師與病人共同研商後再行決定。

繞道手術的方式是截取病人身上其他部位的血管(如大隱靜脈、內乳動脈等),來造一條新的管路,繞過阻塞的部位,讓血液改道流通。

心臟支架的正式名稱叫「冠狀動脈血管支架」,外觀上,它是一網狀的金屬管狀物,長度可從8到48公分,甚至到60公分,直徑約0.25~0.5公分,尺寸依據實際病況而定。在施行氣球擴張術與置放支架之前,醫師會先用一條長且有彈性的導管來對心臟與心血管進行檢查。

手術施作 風險不高

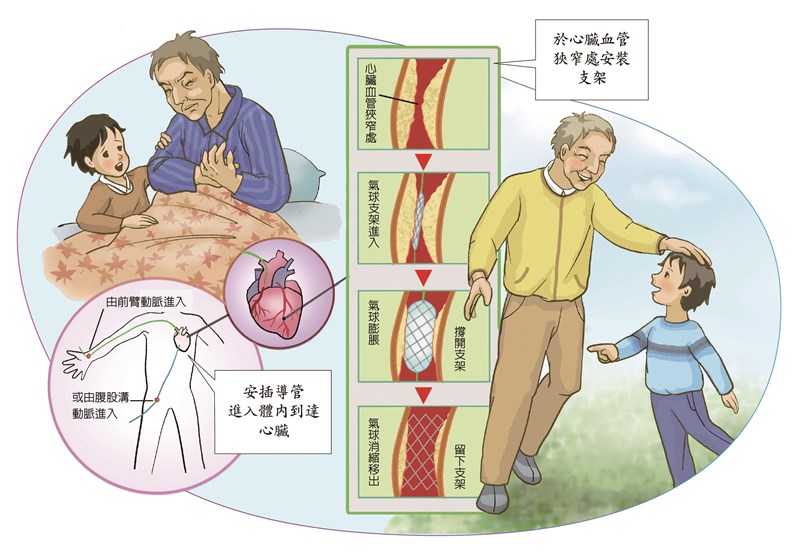

通常會在患者的腹股溝或前臂外處進行血管穿刺,然後順著血管將導管向前推至心臟部位實施攝影,獲取該處的血流、壓力、氧氣等資料,以評估心臟與血管是否病變或異常。檢查後若發現有血管堵塞、狹窄的情形,醫師會接著進行介入性治療,將球囊與金屬支架經此導管置入,在血管狹窄處將氣球(囊)加壓膨脹,並藉此將支架撐開,撐開後的支架可將原本狹窄的血管內徑撐大。支架放置好後,醫師會將膨脹的氣球消縮,並移出血管;而支架一旦放置好便終生保持形狀,永久支撐該狹窄部位。這整個治療過程僅需約1~2個小時,患者不會有太大的不適感。

氣球擴張術與心臟支架,是目前治療急性冠心症的主要方式,全球每年有數百萬患者接受這種治療。不過,單獨使用氣球擴張,不置放支架者,有30%~45%患者的血管會再度阻塞;而使用一般金屬支架的再阻塞率也有25%~30%。

為避免裸露的金屬支架長血栓,再次出現狹窄與阻塞,新一代的支架在表面有一層藥物塗層甚至生物塗層,大大地降低了再阻塞率(僅約5%),是目前的治療主流。

支架術已是目前治療冠心症普遍的一種選擇,它的原理其實並不複雜。不過這種治療時常發生在病患因心梗被送到急診、命懸一線的時刻,能否在最短的時間內開通阻塞的血管,是挽救患者生命的關鍵。考驗醫師的,首先是病人錯綜複雜的病情,再來是運用管線、「穿針引線」的熟練度,任何一個環節出問題都會造成搶救失敗,因此絕不像看似那樣簡單。

心臟血管方面的疾病往往來自不好的生活習慣,或對例如三高等慢性疾病的控制不佳,因此,病患對自身健康的自我管理甚為重要。