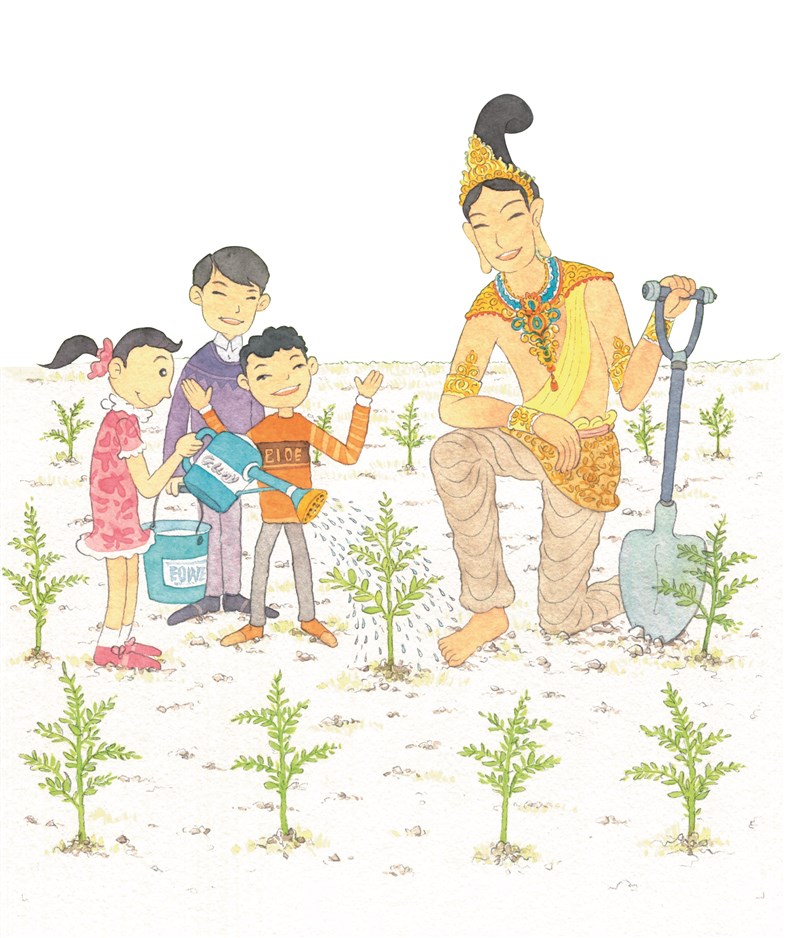

道念是我們的根本,好比一棵樹有了根,將來枝枝葉葉才能茂盛起來。有了信願,才能以佛法來化導世界,教化眾生。圖/尤俠

道念是我們的根本,好比一棵樹有了根,將來枝枝葉葉才能茂盛起來。有了信願,才能以佛法來化導世界,教化眾生。圖/尤俠

文/星雲大師

橫逆侮辱 學道逆增上緣

佛陀說:「學道的人,如果不能忍受毀罵,對惡毒攻擊不能如飲甘露,即不能算是學道的人。」「忍」這個字的構造是心上一把刀,由此可看出忍耐的意義。一個人平時生活裡,若不培養忍耐的力量,沒有很好的修養,不要說一把刀插在心上受不了,就是一塊刀片割破一點腳皮,也會受不了而哇哇叫了。

孟子說:「天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為。」如果我們要為未來的佛教、未來的眾生擔當重責的話,必須先學忍耐;忍耐的力量有多大,將來事業的成就便有多大。事實上,能忍的人,並不是懦夫,反之,忍是勇敢的、是有力量的。忍是一種犧牲,是一種定力,能培養這種定力和犧牲的精神,才能增長品德,未來的事業也才能成功。

我們看近代的太虛大師,他一生遭受別人不斷的打擊、毀謗與壓制,甚至被譏斥為政治和尚,但是他從不與那些人計較,只是一心一意為復興中國佛教而努力。如果太虛大師對每次外來的侮辱都計較,也不可能成就那麼大的佛教事業;不只是太虛大師,大肚能容的慈航大師,與世無爭的印順大師,他們的一生也曾受到不少的侮辱與誤解,但是他們都默默地承受下來。這些事例,都可以作我們佛教青年的榜樣。

我們要把一切外來的橫逆與侮辱,都當成學道中的逆增上緣,不要只求在順境裡一帆風順;順境固然可以成就我們,逆境也可以考驗我們。有勇氣、有能力的人,應該經得起狂風暴雨的吹打,應該抵得住一切魔障的攻擊破壞。榮辱毀譽來時要忍得住、耐得住,這樣才合乎佛教青年的標準。

四、從苦行中激勵精神

佛教對極端的苦行雖不苟同,但對於適度的勤苦,也認為是袪除煩惱、捨離貪著的方便法門。因此,佛陀對某些弟子們的頭陀行,不但沒有呵止,反而加以鼓勵。現在佛教界中,肯吃苦的人實在太少,這也是佛教不能興盛的原因之一。以前太虛大師在四川漢藏教理院的時候,當時考試院院長戴季陶先生曾建議大師找一個深山名剎,集合一群佛教青年,從事苦行的實踐,以便為佛教建立萬年的根基。戴先生的這種建議,確是有感而發的。

當然,我們體認佛法,不一定從苦行中去求得,不過苦行可以磨鍊、激勵自己的精神。一個人,恆處在安逸幸福的環境中,從未經過風吹雨打和波浪的衝擊,這樣的人生是經不起考驗的。養深積厚,成就必高。現代的佛教青年,更應該用吃苦來磨鍊自己。

如何吃苦?過午不食?每天只管打坐?不問世事?還是每天不停的勞動身體?

自我鞭策 發心刻苦勤勞

其實,苦行的意義,主要在訓練自己的精神。自我鞭策,自我發心才能符合苦行的真義。如果受命令驅使,在逼迫、約束下才去做,就失去意義了。至於發心以後,如何實踐的問題,我舉例來說明。

比方說,吃東西會挑三揀四,應想一想「衣索匹亞的難民常受飢餓,我每日三餐飽足,還有什麼不滿足呢?」如此在飲食上養成節制,不挑剔的習慣。還有,在物質上力求淡泊,譬如買衣服、買手表,不一定非精緻、名牌不可,只要能穿、能用就可以了。如果對於物質欲望不能克制,而不時的增長自己的物欲,那麼任何苦修,實際上是沒有效果的。能夠做到不為物欲所驅使,才真正具備修苦行的心理基礎。

以前,閩南佛學院有一位智藏法師,他十六歲進入閩南佛學院時,還不識字,但是到了二十二歲卻成為《海潮音》的主編。只有六年的時間,他的智慧從哪裡來的?事實上,他並不是只顧念書,什麼事都不做。他打掃廁所,不用掃帚,用手去擦去摳;凡是水溝沒有人通的,苦事沒有人做的,他都自己來,他本性中就希望自己刻苦勤勞。養成了這種吃苦的習性,培植福德之後,再去讀書,當然會比別人更快收到成果。耐得起歲寒的是松柏,耐得起苦行的人,將來才能成為棟梁之才。

五、從隨緣中處理生活

太虛大師在他的自傳裡曾說,他並不是從小就計畫要開創什麼佛教大事業的,他的一切事業,只是隨緣地發心為佛教奮鬥,隨緣地辦佛教教育,隨緣地寫文章、出版雜誌,他也是在隨緣裡認識了黨政各界中護持佛法的人。他說:「偶然的關係,我與許多革命人物的思想接近了,遂於革命燃起了奉獻的熱情……偶然與若干信徒相遇,遂組覺社,以著書講學的另一姿態出現。」太虛大師的事業,一切都是隨緣而成功的。

隨緣,並不是沒有原則、沒有個性、沒有立場,今天跟隨這個,明天跟隨那個,拿不定主意。所謂「隨緣」,是指在佛法、道業、修行、工作上,只要有好的事,我都應隨心隨力去做;只要合乎我的理想,是我曾經計畫過的,我便隨緣去做。

隨善隨好 隨緣不失原則

生活上的一切都是為了佛教、為了眾生,只要是好的事,我怎能不為佛教、不為大眾而隨緣呢?「隨緣消舊業,莫再造新殃」;從隨緣中建立新的修行,從隨緣中去處理新的事情,這才叫做隨緣。

有的人,養成一些生活習慣,一定要睡高廣大床,一定要熱水才能洗澡,要喝牛奶才能滋補身體,吃水果才能消除火氣,這樣就不叫做隨緣。

隨緣是「隨喜他人而克制自己,是隨善隨好的」。在生活裡,我們應該提倡隨緣的合群生活,這才是佛法正覺的生活。弘一大師很隨緣,他認為世間上沒有什麼不好的東西,一切都好,但是他個人的生活卻很嚴謹,可說隨緣中有嚴謹;隨緣而不失去自己的原則,不隨俗浮靡,才是隨緣的真義。

六、從信願中增進道念

過去有一個人,對佛學缺乏深刻的認識,對世俗的學問也沒十分的精通,但是一接觸到唯物主義的書,就認為佛教一文不值,非得全盤革除不可,於是寫了一封信給太虛大師,大談佛教改革。我們知道,太虛大師是提倡改革佛教最有力的一代大師。太虛大師告訴他:「我之所以提倡革新佛教,是從我對佛法的信願中體驗出來的,是我鑽研過中西哲學、社會世學之後,覺得佛學最好而極力倡導的,絕對不是盲目改革的。」

發心發願 學習諸佛菩薩

太虛大師所以有改革佛教的意向,是因為他認為佛教很好,但還可以更好,從他對佛法的信願中,培養堅定的道念,因此奮身而起,要為佛法創一番事業;唯有對佛法充滿信願的人,才夠資格談革新佛教。

因此,希望佛教的青年們,能培養對佛法的信心,增進自己對佛教的願力,學習過去的諸佛菩薩,發種種大願,從對三寶、對眾生的信心中來增強自己的道念,道念是我們的根本,好比一棵樹有了根,將來枝枝葉葉才能茂盛起來。有了信願,才能以佛法來化導世界,教化眾生;有了道念,才能轉化外道和世間,而不會被外道、世間所轉。今日的佛教青年,應該從信願中來增進道念,來為佛教創造一番轟轟烈烈的事業。