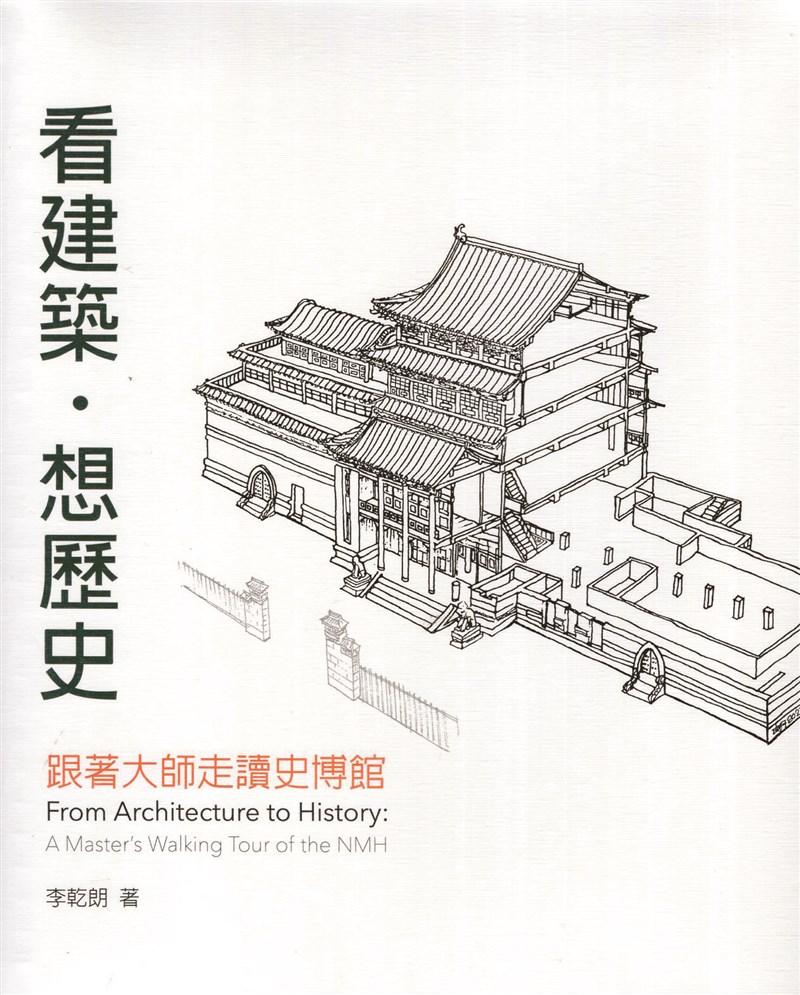

《看建築.想歷史:跟著大師走讀史博館》

圖/國立歷史博物館提供

《看建築.想歷史:跟著大師走讀史博館》

圖/國立歷史博物館提供

文/王錫璋(前國圖編審)

整修5年半的國立歷史博物館終於在2024年2月21日完工,重新開幕了,史博館的完工,各界毀譽參半,但筆者認為整修後的史博館內部或庭園設計是好是壞,為見仁見智的問題,最重要的是中國宮殿式的建築保留下來了,且復舊如新,呈現了台灣1950、60年代,倡導中華文化復興運動時代,流行興建的宮殿式大型公家文化場館的原貌。

以現在政治趨勢而言,台灣不太可能再有中國宮殿式的大型建築興建了,故史博館的修復,可以讓民眾重新認識到這種建築的知識或精神。

富古代宮殿式技法

如果光看外觀或館方導覽介紹,無法十分了解整修後的史博館,因此,館方推出了著名古建築學者李乾朗先生所著的《看建築.想歷史:跟著大師走讀史博館》一書,增進讀者對史博館建築的認識。

這本書是與史博館重新開館前兩、三個月出版的,內容著重在史博館建築之演變和中國宮殿式建築的特色和修築的技藝和工法等。位在南海路,背靠著植物園大荷塘的史博館,在日據時代原本是台灣勸進會的迎賓館,後來改為總督府管轄的「台北商品陳列館」,1935年,日本政府舉辦始政40周年的台灣博覽會,還當過商品展售中心,當時是兩層樓房的日式建築。1950年代,國民政府遷台後,在1957年才因成立南海學園而利用此建物,設立國立歷史博物館。

初始還使用原日式建築,後因博物館任務及功能增加,建物也不斷擴建,成為中、日式混合的建築。直到1970年到1975年間,經過林伯年建築師,依據明、清風格建築法式,改建了全新的展覽大樓,並委請楊英風規畫了庭園造景藝術,成就了南海學園中,最富中國古代宮殿式模樣的歷史博物館。

各種圖示增加了解

李乾朗教授在本書,以各種條列、表格式文字,敘述史博館的歷史、建築模式演變,並使用各種彩圖、外觀透式或解剖圖,甚至穿插立體式的建築圖作等呈現,讓人對中國宮殿式建築之壯觀、巧妙和鬼斧神工,有更深的認識,有時比實際參觀館舍還清楚呢!

本書除「思想起」、「大改造」、「建構巧手」三大單元外,第四大單元「美學語彙」也很重要。此單元除介紹史博館建築各角落之中國宮殿式技藝手法外,還有「建築術語」一節,以圖文對照方式,解釋「斗」、「斗栱」、「山花」、「抱鼓石」、「踏階」等等建築樣式的說明。大家常在古蹟建築中,看到「歇山」式或「歇山重簷」式等屋頂的名詞,以及屋頂上的「脊獸」、「垛頭」、「垛仁」等裝飾名詞,這些到底是什麼樣子,在本單元也都有詳細介紹,讀了等於增加對中國古建築的認識了。

所以,這本華麗的書籍是了解史博館建築和中國宮殿式建築的入門磚,讀後,你再去參觀大致保持建築外貌,僅作內部設計重建的新開幕史博館,或許會有較寬廣的知識性收穫。