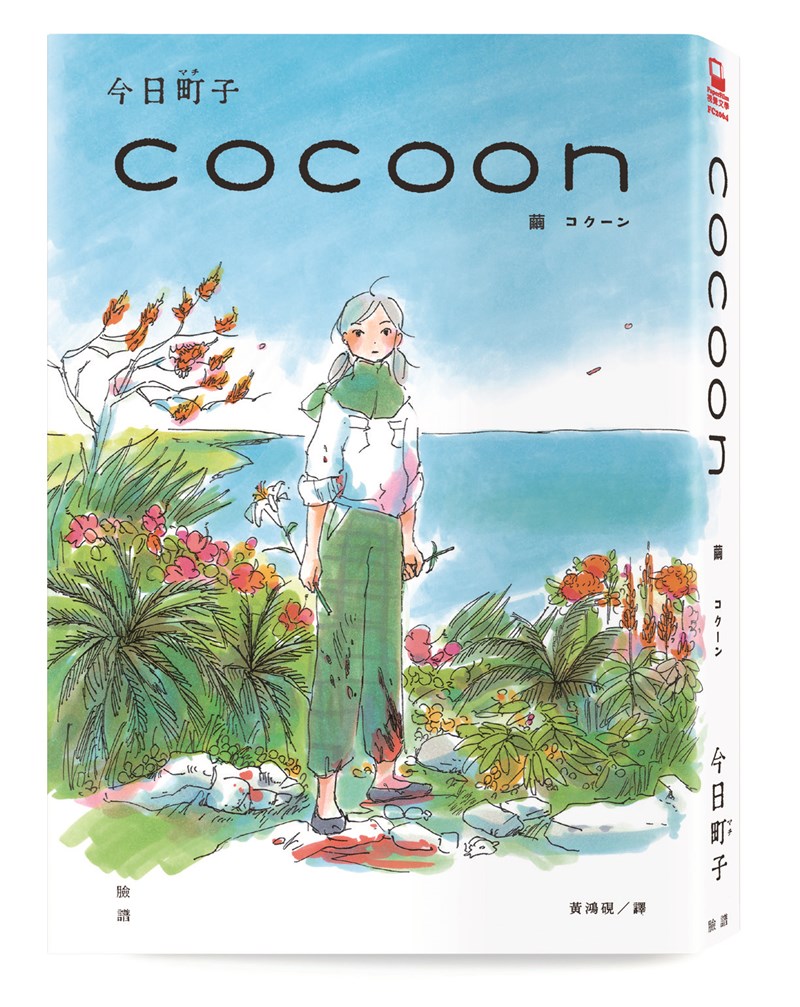

《cocoon繭》

圖/臉譜出版提供

《cocoon繭》

圖/臉譜出版提供

文/廖淑儀

「我想美麗地活下去!」—太宰治《女生徒》

戰爭是一首生命的變奏曲,在人們努力活著的當下,它是爆開的煙火,令人目眩,也令人感覺荒謬。無從捕捉它的意義,只能在它的煙硝下積極過著自己的日子。《cocoon繭》即是在這樣的想像中創作的作品,今日町子以自己接近「少女」的年齡位置,想像如果戰爭在當下,或者未來,自己會怎麼過著戰爭的日常?

用想像力隔開戰爭

《cocoon繭》以沖繩姬百合學徒隊的遭遇為軸,虛構出當時美軍大舉轟炸沖繩時、少女桑和她的同儕的生活方式。正如出生不能選擇,迎面而來的戰爭也無從選擇,唯一能夠自由發揮的,只有自己的青春年華,以及甜美的想像力。

以甜美風格來逼視戰爭的現場,就像是美國靈性科學家大衛.霍金斯(David R. Hawkins)的心靈能量表上,看著能量下沉100的「恐懼」與上升310「樂觀、希望」之中,有著7個能量差異的級數,上揚的綠色包圍著紅色的恐懼,過於拉扯的情緒,讓我們慣性而麻木的心思,有了殘酷的刺激。

少女在戰爭裡的心思,猶然是夢幻的:肥皂香、畫筆騰出來的糖果、紅茶、巧克力、蛋糕、甜牛奶好像童話故事、男人都是白色人影,戰爭下的太陽之島不會下雪,而少女們,想像被雪一般的蠶絲所包圍的繭保護著,藉以抵擋戰爭的血腥、受傷軀體的令人作嘔、下一刻死亡的啃噬。

用了甜美外衣包裹的戰爭風貌,反而因此描繪地更加清晰,截肢斷腿、中彈時肚破腸流、沒消毒的傷口長蛆,作者今日町子故意用簡筆描寫這些部分,看似塗鴉且大略的畫法,卻因情節的細膩,反而加深了讀者對畫面的想像,因此,正如作者所說的,「帶讀者與我,以及登場角色,一起煩惱與思考」。閱讀時,恐怖和荒謬的感覺根本像跳蚤一樣,在身體裡愈爬愈不自在。

百姓猶如被煮的蠶蛹

少女桑是故事的主角,她與真由就像是一陰一陽、一幼稚一成熟的組合。真由總是把手放置在她額頭,施魔一般「空想之繭正在保護我們」,如此的催眠與守護讓她在大多數時刻都能保持樂觀、開朗,甚至在同伴撐不下去時,都還天真地說道「打起精神來,努力,直到勝利的那一天吧!」「大家一起開派對,吃吃甜點喝喝茶」,如此的少女情懷,雖然作者說那是一種「了無自覺的自我中心」,在我看來,則更像是一種「解離」,從殘酷現實中解離到自我世界的狀態,因為無法逃脫,只能寄由幻想讓自己好過一點,只不過她的方式是極富少女性質的,然而,那也是她這個年紀所能展現的自我,為求在這荒謬的世界裡生存下去,她利用空想之繭和真由這個偏陽性角色的守護,來成就她極為奇特的「少女的存在主義」。

於是,甜美與殘酷並存、荒謬與合理化也並存;男性並不存在,只有白色人影,而由真由替代了保護的位置,堅持不死的開朗信念,就能活到最後;戰爭只是成長的一個敘事過程,戰爭過了就能羽化成蝶。故事中沒有過多失落、悲傷,只有瞬間的驚嚇與驚恐,因為在雪一般的繭保護下,一切都不會真正驚擾到少女。

這個敘事聽起來比只是白描戰爭還要恐怖,因為涉及某個特定族群的生存方式,它不是大刀闊斧地論述虛構的「民眾」,而是貼近少女特定的心靈,所以更寫實、更迫近,也更殘酷、不見人性。

戰爭是殘酷的,也是荒謬的。在剛開始的幾頁裡,桑向老師詢問煮蠶取絲的過程,煮蠶時,蠶是否還活著,且會不會「全部殺死」的問題,直覺就讓讀者聯想起跟戰爭的關係。戰爭是人為的,平民百姓卻像是被煮的蠶蛹,活活被煮(處)死,而死傷多少,也無法自己決定,倖存的那一批,才有生存繁殖的機會。

最後,描繪戰爭結束,桑在美軍收容所跟某婦人聊天的內容,婦人心有所感地說:「以前覺得是敵人的人,還比自己人好心。」雖然桑回答她:「不過我們還是俘虜啊!」但婦人的話仍令人深思。作者塑造這幾個對話,我想並非情節之必要,而是隱含在故事情節背後,那些對戰爭的隱隱絮語,是控訴?是質疑?還是只是少女的心思在當下的一種好奇與多愁善感?

變奏曲的尾聲,是生命的再思索,是面對浩劫的一種態度的觀察,正如當下,我們面對全人類的病毒危機,我們如何反思自己,那些關於我們的「存在主義」,正是一個最大的命題。