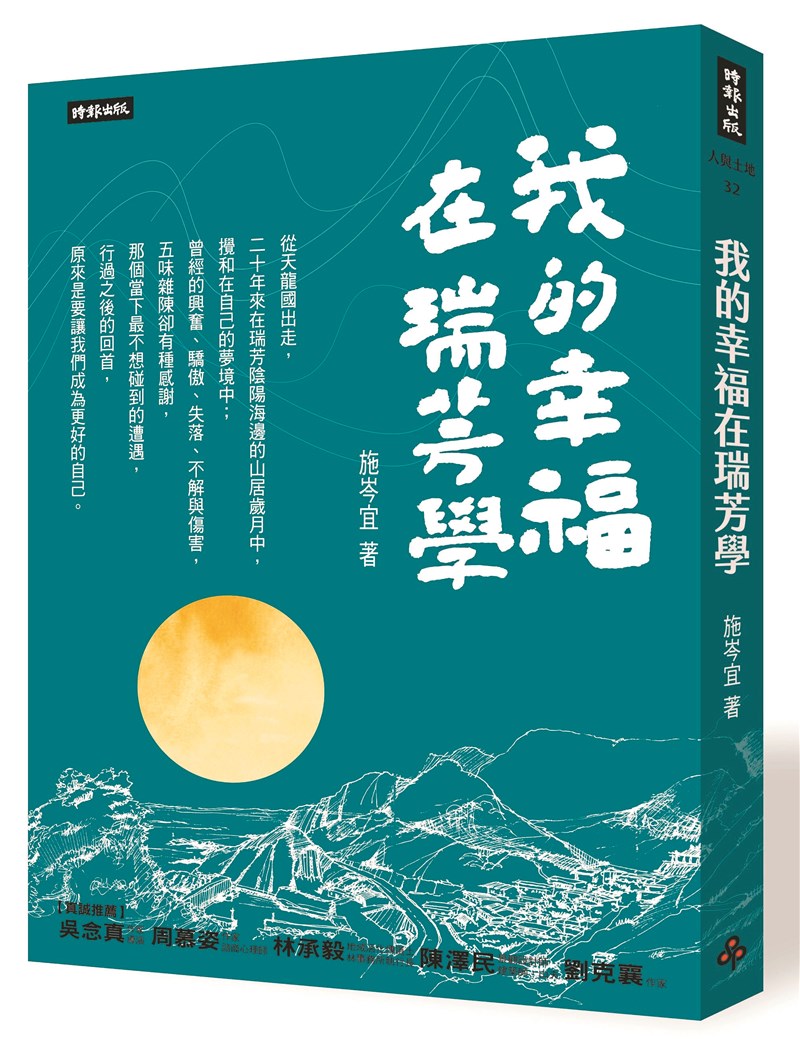

《我的幸福在瑞芳學》

圖/時報出版提供

《我的幸福在瑞芳學》

圖/時報出版提供

文/王錫璋(前國圖編審)

山村、海邊的偏鄉,因為生活不便,總是人口流失的多,只剩老人苦守日漸凋零的村落。雖然政府號召年輕人或中壯輩者鮭魚返鄉,但就業機會少,只有肯務農或藝術工作者,聽聞過再創事業者。

將他鄉當成了家鄉

社會精英走入山上、海濱定居,然後記錄成書,過去有彼得梅爾寫的《山居歲月:我在普羅旺斯美好的一年》;還有國內已故文學作家孟東籬寫的《濱海茅屋札記》。

看到施岑宜的《我的幸福在瑞芳學》一書,寫她從天龍國台北移居到瑞芳水湳洞陰陽海邊的一處山村,這裡因礦業停產,人口不斷出走,她一住,竟已二十年來,不禁感到驚奇和敬佩。

她和先生,一位擁有博士學位,一位是建築師,算得上社會精英,能移居偏鄉這麼久,才真是我們防止偏鄉逐漸沒落,活絡老化社區的人。

施岑宜並不只是貪戀水湳洞的美麗海景而短期居留,她在礦村以六十萬元買下一棟幾乎要廢棄的老屋,整修成自己的住家,社區居民莫不投以驚異的眼光,大家都要出走了,妳怎麼還來?

一住二十年,美麗的山光海景,純樸的村民、安靜的山居歲月,讓她改變原來當頂客族的想法,在這裡生下一對兒女,將他鄉當成家鄉。

學設計兼城鄉研究的施岑宜,在書中其實就像個好動兒,把所學和心思放在改造新的家鄉上,才能如鯰魚效應般,在水湳洞小山村和整個瑞芳激起一波波的漣漪。小村和附近的社區及整個瑞芳區,似乎都有活力起來,想來,這才應是政府最期望的小鄉鎮營造和活化效果吧。

居住的二十年中,她除短期擔任過黃金博物館館長後,辦了山城美館、推廣有在地文化色彩的「不一鼓」社團,讓寂寥的山城逐漸有各種活動。最後又在瑞芳火車站附近,將兩間分別有七十年和百年歷史的貨運行舊倉庫的老屋,改建成「新村芳書院」和一間民宿。自己擔任書院山長,辦理好書導讀或講學、研習等。

此種社區書院,透過分享教育的學習,讓一向文化氣氛、資訊較薄弱的瑞芳地區的民眾,也能擴大視野,並參與許多活動。書院旁邊的特色民宿,像圖書旅館一樣,充滿書香氣息,也會帶領旅客走讀瑞芳老街,或騎單車到猴硐等附近地區導覽一番。它的特色,就是以學習型的旅行為主要客源。

對山城長期的觀察

這本《我的幸福在瑞芳學》,就是寫她和全家人在瑞芳的生活,以及從事社區營造的過程,書中有作者對山城長期的觀察和生活的省思,並與居民有了互動的連結。

書中有一個章節,以她曾經歷過的雲南山村原始生活,襯托出生活在偏鄉酸甜苦辣的多面向滋味,有些的確值得我們省思。例如瑞芳雖是觀光小鎮,但吳念真的故鄉大粗坑里已成廢村,而水湳洞山村居民也還是購物難民,老人無公車可出門購物,必須仰賴巡迴麵包車、蔬菜車等提供食物的補充。

而許多都市人也認為偏鄉居民多屬中低收入弱勢者,故作者的小孩,在學校竟也在年終收到城市來的援助物品,代價是要表演唱歌、歌舞,感謝台上那些贈送物品來的政治人物等等。她在書中,書寫下這些值得思考的現象。

《我的幸福在瑞芳學》算得上是瑞芳學的地景文學報導,作者的文筆和心思相當細膩感性,也常神來一筆幽默情節,這些山村和社區營造事件的敘述,篇篇如哲思小品,說是幽美散文,也很得宜。