在繪本《HOME》的故事裡,女孩出了家門,坐上一輛貨車,離開都市、跨過河流、經過鄉村、沿著海邊……最後按原來的路線回到自己的家。

圖/巴巴文化提供

在繪本《HOME》的故事裡,女孩出了家門,坐上一輛貨車,離開都市、跨過河流、經過鄉村、沿著海邊……最後按原來的路線回到自己的家。

圖/巴巴文化提供

文/蔡正雄

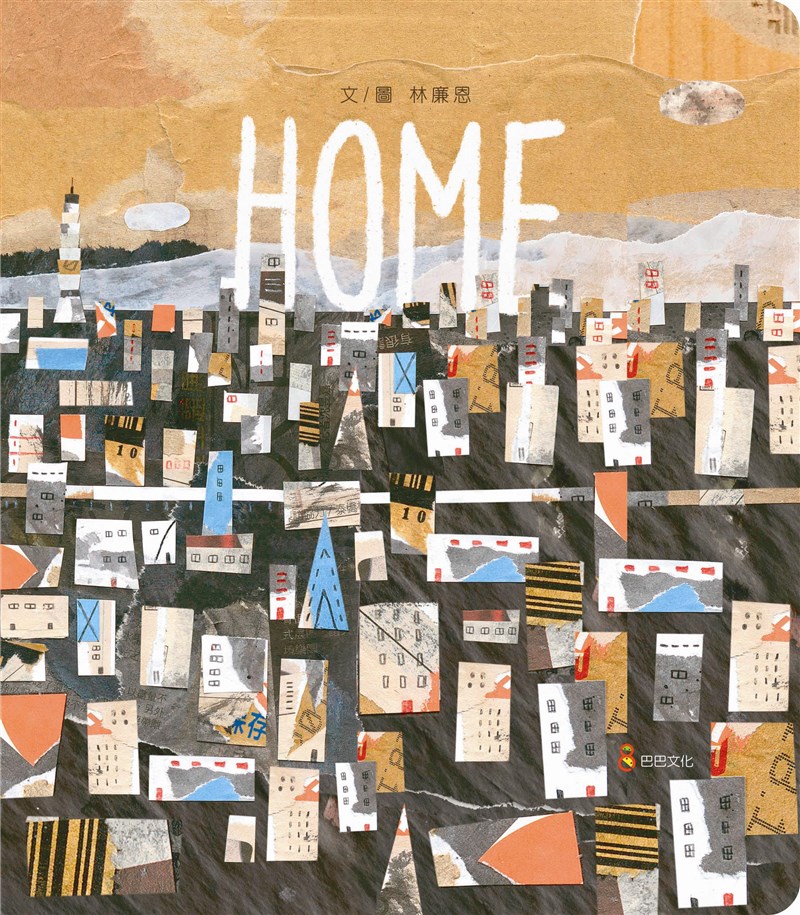

在繪本《HOME》的故事裡,女孩出了家門,坐上一輛貨車,離開都市、跨過河流、經過鄉村、沿著海邊……最後按原來的路線回到自己的家。那一來回所經之處的家家戶戶和景觀,透過女孩好奇的眼睛一一呈現,或者說根本是以作者林廉恩的雙手幅幅畫下;翻著每一幅跨頁插畫的同時,猶如瀏覽一個鏡頭,靠著貨車的前進串播出一部流動的影片。

不同媒材不同房子

第一次拿《HOME》給孩子讀的時候,馬上被問到:「幹麼不用『家』,偏偏要用英文字?」我聽完嚇了一大跳,因為我也問過自己!是啊,為什麼?

不管「HOME」還是「家」,其實內涵是一致的,不僅僅是房子的內外觀,更著重在裡面的一家人和彼此的關係。

還沒翻開這本書之前,看到「HOME」一字時,馬上聯想到西方人的房子,指的是住家部分,大都一棟棟獨立的,有雙斜的屋頂,還長得不一樣,彼此間有一段距離,有好大的庭院,綠草如茵;內部有很大的客廳和廚房,每一個家人可以有一個房間……

而我們居住的地方,「家」又是什麼樣子呢?不單單是一戶一家,還是一個整體的概念,上上下下、左左右右,櫛比鱗次的,再透過一條條馬路相連,串接一個個社區,擴大成一個個大大的都市。這樣的景觀若是經過規畫而成,那好!偏偏不是那樣!長久以來給我們的感覺是,舉課堂上小朋友的反應說說好了:「我們家好小,都要跟妹妹睡一間!」、「樓上的鄰居經常三更半夜很吵!」、「房子長得好醜!」、「外面到處又髒又亂!」……

老實說,若已是既成事實,何不翻翻林廉恩這一繪本,重新看看我們的家呢!她信手拈來許多包裝紙、廣告紙、廢棄紙……隨手撕下並拼貼碎布,再加上各種顏料和工具,去勾勒、刮刷、上色……拼畫出挨家挨戶的樣子,因而出現了一棟棟房子的輪廓和天際線;那些撕紙和碎布上原有的文字或者圖案等等,則成了大家熟悉的牆上塗鴉!用這樣的角度再來看我們的房子和家,豈不是在欣賞一件件藝術品!

維繫親情的地方

「家」是一個維繫親情的地方,不一定要是一間多漂亮的房子,可以讓人依戀才是情感附著的所在!

若跟家人有濃濃厚厚的情感,再加上前面看待房子的角度,那麼對家人的愛將移轉到房子上,產生愛屋及烏魔術般的變化!

繪本裡的女孩坐在貨車上,隨車子一路的奔馳,她用自己那似鏡頭的眼睛記錄下看到的房子,都市的、村子的和鄉下的,還有河岸的和海邊的,全是作者的巧手拼作出來的,不管用什麼媒材組合的,藉此將作者「HOME」的意象呈現出來──儘管每一個人的房子不一樣,但是對家的依戀全是一樣的!好比繪本裡有一隻鳥一直跟著貨車飛不停,原來牠的鳥巢掉在車上,後來車主知道後把它放回樹上。又,繪本裡有一個海邊的畫面,那裡出現一隻白鷺鷥,牠在那裡找魚吃,明顯的說明了那是牠的棲息地,也就是牠的家。

到了尾聲時,女孩說:「最後我們還是回到出發的地方……我們的家。」

是啊,儘管房子的樣子不一樣,對家《HOME》的依戀肯定是一樣的!