《山之生》圖/新經典文化提供

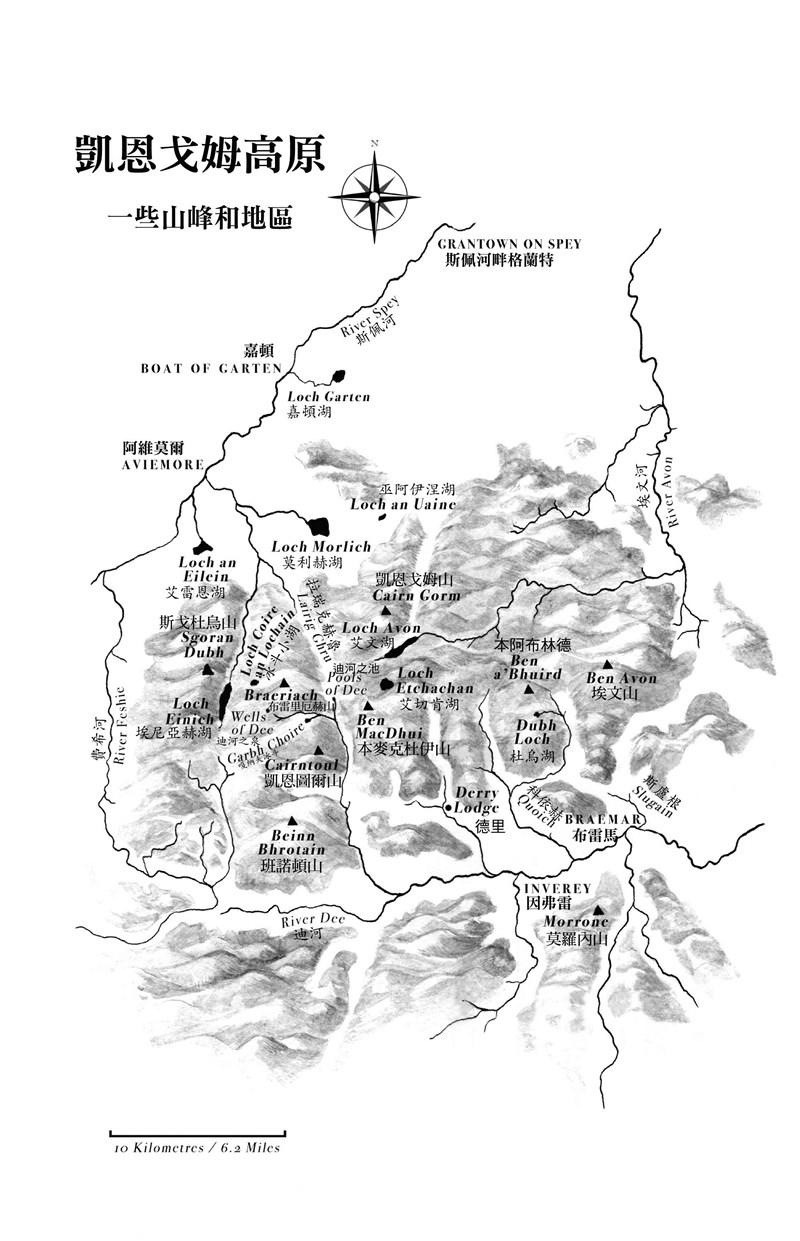

《山之生》圖/新經典文化提供  凱恩戈姆高原一些山峰和地區。圖/新經典文化提供

凱恩戈姆高原一些山峰和地區。圖/新經典文化提供

文/廖淑儀

文字是抽象的。

在我閱讀此書之初,我便嘗盡文字不斷從我腦海中溜走的景況。甫看過,文字就離開,沒有留下任何印象。我無法捕捉作者娜恩.雪柏德(Nan Shepherd, 1893-1981)在蘇格蘭亞伯丁附近的凱恩戈姆高地的一絲絲體驗。

直到我終於上網搜尋凱恩戈姆高地的圖片與簡介,視覺先有了印象,紅黃綠的大片顏色、接近極地而孤絕、平蕩而無阻礙的立體風景,進入了大腦,書裡的文字才活躍了起來。這時所有的文字也才突然成為某種可以想像的體驗,正如作者「進入」山中,我也終於「進入」她山裡的世界。

除非身體有了感知,大腦才能收集與分析資訊。閱讀這樣的一本書,這是我第一個強烈的收穫。

謙卑的姿態探索自然

《山之生》寫於二戰末期,卻在一九七七年才出版,在台灣更是遲至二○一九年三月才終於與中文讀者見面。這樣一部七十多年前寫出來的自然文學作品,現在讀來,卻完全不帶有時間的印記。當然也許凱恩戈姆高地的建設與風景有所改變,但那些關於自然的領略卻彷彿就在當下,永遠提醒著人們,該用什麼樣的眼光去了解自然。

山的本質是什麼?狂亂或甜蜜。娜恩.雪柏德認為想要理解,就必須走入經歷,但那是一個緩慢的、需要時間與謙卑姿態的過程,更與我們生存的現代化焦躁生活幾乎是悖離的。

她把自己全然放入山裡,不求登峰、不求攀越、不求征服,只為了跟山在一起。

漫遊是她覺得最好的型態,在各式天候裡學習與自然相處的技巧。她從無生命的自然景況寫起,高地山貌水文空氣霜雪空氣與光,她感受到唯有以身體體驗而非話語知識,才能感知山的完整風貌。例如水力量的強大、例如霜雪的美與相繼而來的危險性,例如空氣和光如何改變人對於景物遠近距離的理解,以至於我們在山裡充其量只能是個旁觀者,大地有它自己觀看世界的方式。

世界不只有一個實相,我們當下所看到的不一定就是事實,必須尊重身體與自然交會時的感知與智慧,才能繼續漫遊在山裡面。在山裡、在自然裡,我們只能以如此謙卑的姿態去探索自然。人類不是唯一的詮釋者,所有的自然風景都有自己詮釋的方式,我們只能欣賞。

娜恩.雪柏德接著寫山裡的「有生命」型態。從植物鳥獸昆蟲到人類,這一部分我覺得著實有趣。好像在靜默而駭人的自然裡,放入了許多湧動的趣味,更加感官更多身體的探索「山從未完全洩露這個奧祕,人類正慢慢學習如何解讀它。通過觀看和沉思,我們耐心地蒐集一個又一個事實……人對土壤、海拔、天氣和有生命的植物、昆蟲之間那錯綜複雜的相互作用所知愈多,這一切就愈神祕。知識不會驅散生命的奧祕。」

無為是漫遊時的最佳裝備,為此許多驚人的發現將在身邊出現。娜恩.雪柏德說明自己為何一再揣寫如鳥類的活動與歌聲,只是因為這些生命並非活在書裡,而是活在真實的相遇裡,活在生命彼此交會的時刻裡。那種驚豔的感受似乎只有自己走入山裡才能真正體會。文字不過是傳達訊息而已。

人類是自然的一部分

從無生命到有生命,娜恩.雪柏德最後不忘放進身為人類的自己,我覺得這是這部書最精采之處。旁觀者清,但我們身為人類並不僅僅是旁觀者,更是參與者。這些關於山的靜默、聲音與感官的衝擊,甚至自然的變革,若不是通過人的身體與創造,也無法具體呈現在人面前。山裡有人的存在,某些地貌改變某些物種被遏止,在娜恩.雪柏德的眼裡,這也是某種自然的適應與汰換。我們並不清高也不完全猥瑣,而其實僅僅是自然或山的一部分。她摹寫自己在山裡的狀態,某些最恐懼但也最袒露自己、甚至能讓自己重生的激情片刻;但她也寫長期山居人們的固著性格,如何讓山的靈魂滲入他們的靈魂,互相改變互相影響。而這些影響最後都以彰顯「存在」作結。

因為在山裡知覺純粹,所以身體得以思考,身體在大自然的監控下必須合拍以對,因此,激發出身體最高的潛能與和諧。而被探索的花草鳥獸自然的一方,也隨著人類的經驗擴展了自身的意義,探索與被探索者是一同成長的。

這樣的體悟來自於娜恩.雪柏德長年浸淫在山裡的經驗,這並非一蹴可幾的。七十多年前的體驗在現在仍然適用,也因此警惕著我們,人類與大自然的關係,其實不須重新思考,而是必須從「身」思考。