圖/新經典文化提供

圖/新經典文化提供

文/廖淑儀

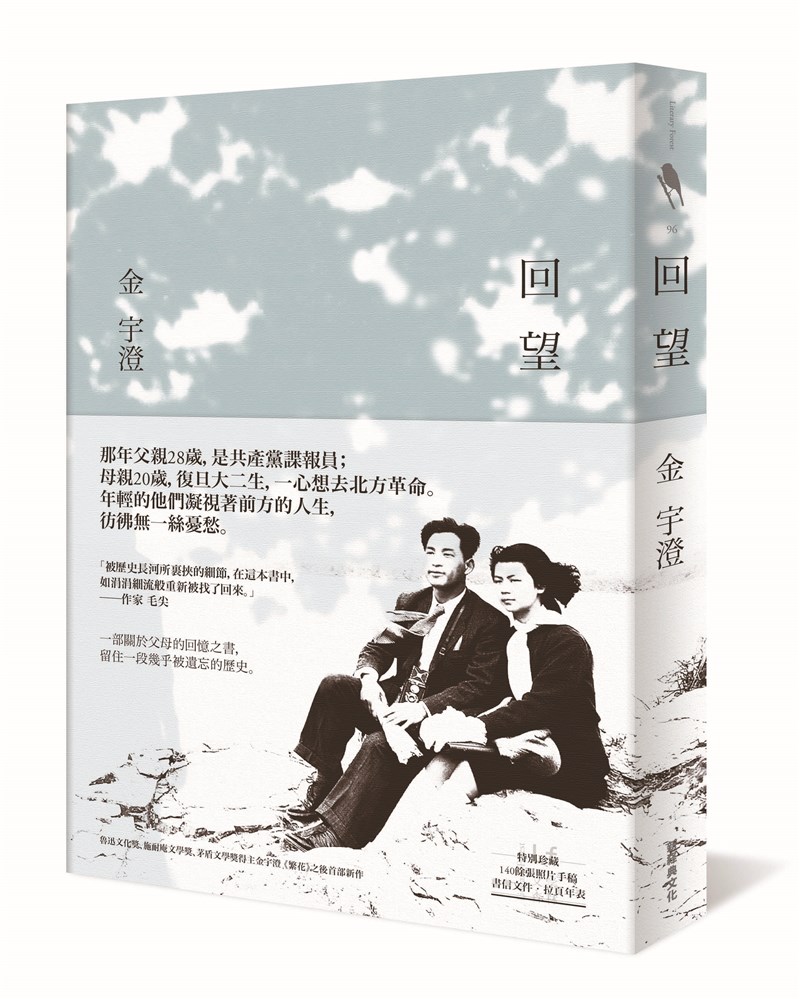

「《繁花》之後,金宇澄走進時光深處眺望父母和屬於他們的那個時代。」《回望》的封底這樣寫著。

但看完整本書之後,我終究不解,身在彼岸的我們,如何能如這段話一般、毫無隔閡地和作者同遊他父母的青春時代:即使同文同種,不同的空間理解、遙遠的時間區隔、不一致的文化血脈,還是導致在實際閱讀上的某些窒礙,需要依靠google地圖和搜尋,才能大致「翻譯」作者用心刻苦的某些時空人物細節。

金宇澄出版《繁花》之後在兩岸文學界大受矚目。《繁花》對於沒有上海經驗的台灣讀者而言,頗有獵奇之感,因它寫進了一個我們從未感知過的中底層的在地上海書寫。而散文《我們並不知道》則進一步見識了作者深描物件細節追溯上海的功力,圖文並茂,紮實的對物件勞作功夫的描述,對台灣讀者而言也是絕對的新鮮。

但閱讀《回望》,當下我卻迷惑了,因為不知該從什麼角度看待它。作者對於所謂「非虛構」寫作的強調、一些書評家也極力讚揚他的這部非虛構遠比虛構(小說)更精采。但事實上在台灣,非虛構的創作一直都不稀奇,老照片對照歷史的出土與重新爬梳的大眾史系列被有意識地操作,同時喧喧囂囂地成為顯學。再往前推,二千年上下開始的家族史書寫熱潮:祖譜、物件、空間、時間甚至神祇交互對照的個人歷史書寫,都讓我在開始閱讀《回望》時毫無驚喜感。

這樣的個人歷史又怎樣?他父親是諜報員又怎樣?尤其是諜報員所牽涉出來的陌生情治單位與人名,直直白白透過書信寫出,卻沒有前因後果的解釋與說明,一時之間直讓我霧裡看花,毫無共鳴。而媽媽的口述歷史,則相對充滿人情與生活的痕跡,像讀故事般可讀性高,但我總還是以為,作者的疼惜不是我們的疼惜,過於訴諸個人情感的「回憶錄」,在腦海中堆疊的已經過於膨脹了,再來一本並不能打動我。

在隔閡中卻被打動

開始閱讀《回望》的過程,是這樣充滿隔閡。然而我仍必須承認,在隔閡中我仍然有被打動的地方。

最痛恨的是他父親的某部分硬邦邦的史料(書信、申訴文件),但後來也是最動人之處。且略過細究這些隔閡文化脈絡的考古細節,只看他父親書寫的姿態:收斂、小心、一致……忽然間我發現一個一生都活得戰戰兢兢、整衣肅行的人,前半生活在情報員體系,後半輩子有一半在不斷寫申訴資料辨別自己清白,一半則把自己萎縮到最小,因為時代過去而時不我予。作者對於父親的那番情深,就透過參照的文獻,例如野史或黨史記載、理論、互動百科,甚至自己的日記與遊歷,深入那在文字裡不涉情感的父親、內心底層的波濤洶湧。

至於作者母親的口述,雖然作為父親簡潔歷史的參照補充部分,但作者讓給母親的洋洋灑灑的大幅篇章(口述),就像讓一個綺麗年華的少女毫無忌憚地揮灑想像與成長,我們終於見到一個在政權交替(民國與中共)成長下的少女,是如何青春、青澀、迷惘又充滿韌性地在信仰裡緊靠著時代生存的樣貌。儘管他的父母親都不是時代裡唯一代表性的人物。

歷史錯置地來回迴返,作者說「我常常入神地觀看他們的青年時代,想到屬於自己的青春歲月」,父母親的血液裡存有大歷史與基因裡的血脈歷史,尋根的方式,充滿錯綜參差、深入淺出的不同敘事觀點,而原來這都是作者。返身來看,我們與父母的關係有更不同嗎?似乎並沒有。

作者的參差對照、細節編排,不同於《繁花》、《我們並不知道》細節但鋪敘、不帶抒情的筆觸,相反地,直白而樸素的文字裡充滿了對父母親的眷戀、深情。尤其寫父親的最後一段,先是引用故鄉黎里「地理資料」的短文,再引用父親日記裡鮮少的、較有情份的對故鄉的描述、古往今來承續的生活記憶,而那是通篇父親文字裡最有情感深意的文字,那種對故鄉與家人的眷戀,光看這段就要令人動容。

振動心弦為他喝采

緊接著父親的文字之後,是作者自己的日記。直轉急下,忽然就記述了父親的去世、家人的慌亂狀態,以及作者對於父親的懷想:「父親生於一九一七年,民國二十六年,即一九三七年,那是他十八歲在二百公里外杭州大營盤軍訓的時候,也是他得知戰爭爆發消息的這一年,他應該不會知道,二百公里之遙的遠方,新建了這所陌生大房子,勒石銘文,會是七十六年以後,停放他遺體的所在……」

懷想與歷史、現實的入殮儀式,並列在文章的最後,在隔閡中,我終於承認這是一本深情之作。就像昨夜參與的大陸歌手在台灣的演唱會,儘管我沒去過他歌裡的南京和熱河路,完全不理解「沒有人在熱河路談戀愛」是什麼意思,但我明白,只要旋律與歌聲能振動我的心弦,就值得我為他鼓掌喝采。