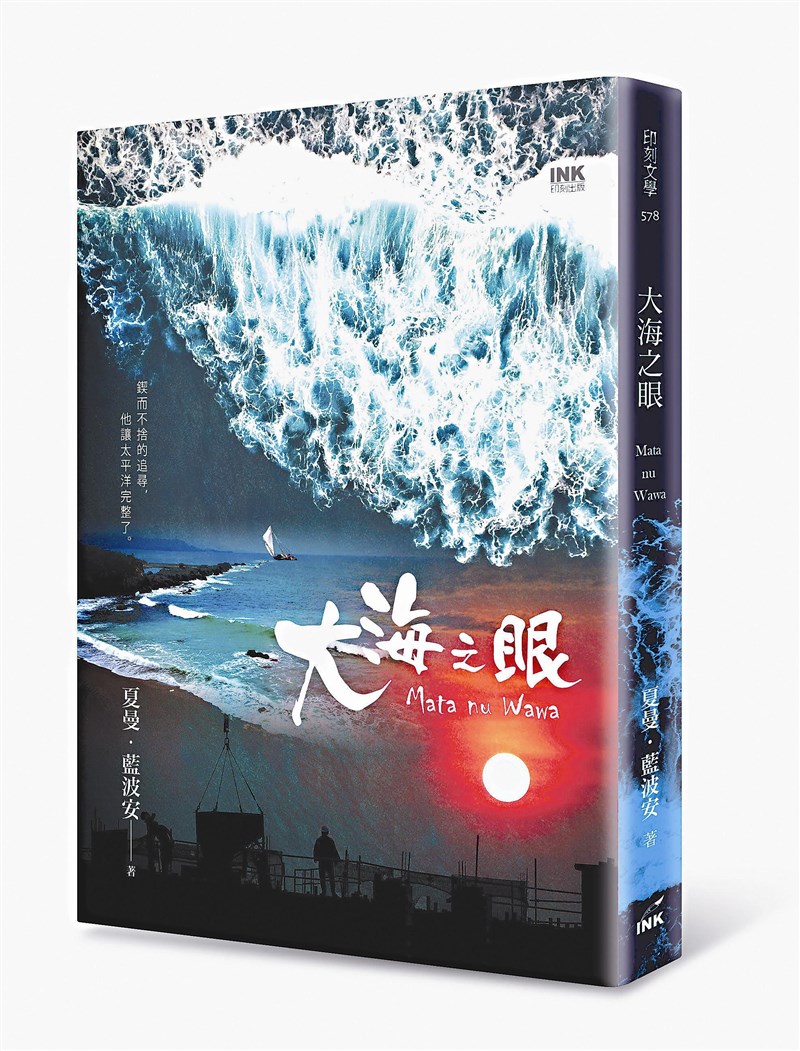

《大海之眼》作者夏曼.藍波安,成長過程充滿了坎坷與不安,十六歲那年,為了賺取寒假生活費,被安排入深山造林,首次體悟被剝削與人命的卑微。圖/印刻出版提供

《大海之眼》作者夏曼.藍波安,成長過程充滿了坎坷與不安,十六歲那年,為了賺取寒假生活費,被安排入深山造林,首次體悟被剝削與人命的卑微。圖/印刻出版提供

文/郭士榛

集文學作家、人類學者於一身的夏曼.藍波安,以寫作為職志,在他筆下,海洋、飛魚、傳統達悟人的生活智慧和現代衝擊下的悲喜是他創作的核心,二十年前他的《冷海情深》讓台灣人看見蘭嶼,今年他以《大海之眼》描寫一九七○年代經濟起飛下,非漢人的夾縫人生,同時突破陸地疆界,為島嶼揭示無限遼闊的海洋世界觀。

《大海之眼》作者夏曼.藍波安,成長過程充滿了坎坷與不安,十六歲那年,為了賺取寒假生活費,被安排入深山造林,首次體悟被剝削與人命的卑微。後來他拒絕加分保送進入師範體系,非要自力考上大學,證明自己不比漢人差。於是,為了生存四處打工,輾轉鐵工廠、染織廠,甚至搏命扛水泥、跑貨運、捆鋼筋,往返工地與窩居苦讀的小房間,迷走於懊悔與孤寂裡。

他不願意接受安排,按部就班返鄉當老師,「守著那個教師空間一輩子,教一輩子馴化自己民族幼童的書是最不長進的職業,也是最沒有常識的職業。」夏曼.藍波安因為有這樣的執念,方才有了這本《大海之眼》,情節宛如小說卻實實在在,或說翻轉視野,從一個海洋原住民角度逼視台灣的自傳。

親自下水才知感覺

夏曼.藍波安訴說深埋心海的傷痕,當他留下絕望的淚水後,他又看見了無垠大海上的帆船,立誓要走自己的路,數十年的曲折航程,重回海洋,以海洋文學找回大海的尊嚴。

「太平洋到底能在台灣文學裡扮演什麼樣的角色呢?」夏曼.藍波安指出,台灣文學力求豐饒多元,少掉了這一面向,終不過是島國文學而已,他強調,他的島嶼文學是海洋的,是潛水環境文學,魚類說話的文學,造船划船的文學,也是被歧視的文學作品,但不是被殖民的文學,是他獨創的海洋島嶼的翻譯文學。

在書中,夏曼有些用字遣詞「很不精準」,譬如「我不要請客你」、「雙手挖了多少重的海水,腳掌踢了多大的海水」。但這種「野」,或許才是台灣文學最不容忽視的未來源頭活水。

靜宜大學中文系老師陳敬介表示,原住民書寫是用漢語,對他們來說是外語,與他們本身的語境和符號相異,要突破漢人的教育,還能用漢人的語言去寫,夏曼.藍波安是少數能做到的作者。若要問他的小說是不是異質文學,就要進入他的文化,才能進入他的文字。就像泳渡洋流,你得親自下水才知道那是什麼感覺。

彰師大台文所老師劉威廷則說:「我想以西方殖民研究來談夏曼的創作。首先是語言的系譜,先從書封看來,有把達悟族的拼音放上去,即是達悟聲音的表達。《大海之眼》對於原住民的離散有了深化的探索。他以各種語言的「翻譯」凸顯了被殖民者的聲音。」