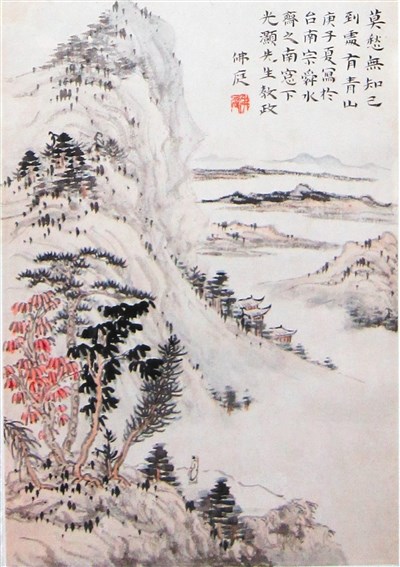

呂佛庭〈青山獨望圖〉釋文:莫愁無知己,到處有青山。庚子夏寫於台南宗舜水齋之南窗下。光灝先生教政。佛庭。

圖/黃議震

呂佛庭〈青山獨望圖〉釋文:莫愁無知己,到處有青山。庚子夏寫於台南宗舜水齋之南窗下。光灝先生教政。佛庭。

圖/黃議震

文與圖/黃議震

一九四八年七月隻身東渡來台的呂佛庭,是畫壇中佛緣很深的一位。這位抗戰前就畢業於北平美專的畫家,十歲開始茹素學佛,並曾三度發願出家,然皆因緣不具足,未能如願。

一九三六年春,呂佛庭應邀赴開封舉行畫展,並籌辦美術學校,當時古琴名家徐元白也在開封。後來,辦學不成的呂佛庭便改在開封籌組書畫研究會,並邀請徐元白參加。雅好古琴的呂佛庭,早在北平美專時就曾學琴於古琴大家管平湖,因此與徐元白更加相契。

是年徐因事南返,邀呂偕行。呂佛庭則以江南諸多名剎古寺,必可覓得清靜之所,寄身佛門,而與徐元白一同南遊。從南京、上海、杭州,一路暢遊名勝,至杭州時遂決意於西湖南岸的淨慈寺出家,後因機緣不契,未果。

一九三六年十二月十二日發生的西安事變,一時全國人心動蕩,諸多都會居民紛紛疏散至近郊,此時在開封的呂佛庭也避居鎮平縣的普提寺。

普提古寺暮鼓晨鐘,莊嚴宏大,在避居數月後,一心向佛的呂佛庭毅然決定削髮為僧。一日,進城,製了僧衣,落了髮,芒鞋袈裟,回到普提寺發願出家,然眾人一時勸阻,又終出家未果。方丈對呂言:「全僧不成,作個半僧好了。」自此,呂佛庭以「半僧」為其字號。

來台後的隔年,呂佛庭往獅頭山,又一次發願出家,並皈依慈航大師座下,後因爆發「教案」,慈航大師被捕入獄。自此,已是第三次發願出家的呂佛庭,仍未能如願。

又過了十一年,身為畫家的呂佛庭開始在繪畫上萌生「無意無象」的造境,在其一九六○年五月十八日的日記中可見端倪:「晚上李霖燦兄來訪,我和他談無聲樂與無象畫。我覺得『聲』與『象』皆由心造,無象即無不象。蓋人之感覺不同,而由主觀的意識造出種種形象。」(註❶)。

而迨至一九七三年呂佛庭才開始實踐其醞釀已久的「禪意畫」(註❷),其以不拘繩墨的潑墨法,讓水、墨在自由流動中舒展、沉澱積色,直顯其對南禪的體悟。自此,一生參禪靜坐,日課不斷的呂佛庭,以其棄絕雕飾的「禪畫」而臻「道藝相融」。

呂佛庭一生三度出家未果,最後,在其往生前十日,依其口述遺囑,禮請淨律寺住持廣元法師為其剃度,法名「完僧」,在觀禮者念佛聲中得償夙願,了卻「半僧」一生之憾。二○○五年七月二十四日以僧相捨報往生,世壽九十有五。(註❸)

註解:

❶見呂佛庭之〈蜀道萬里記〉,頁38。

❷見〈呂佛庭繪畫藝術之研究〉,頁62。

❸見《民國人物傳記史料彙編》第三十輯之〈呂佛庭先生事略〉。