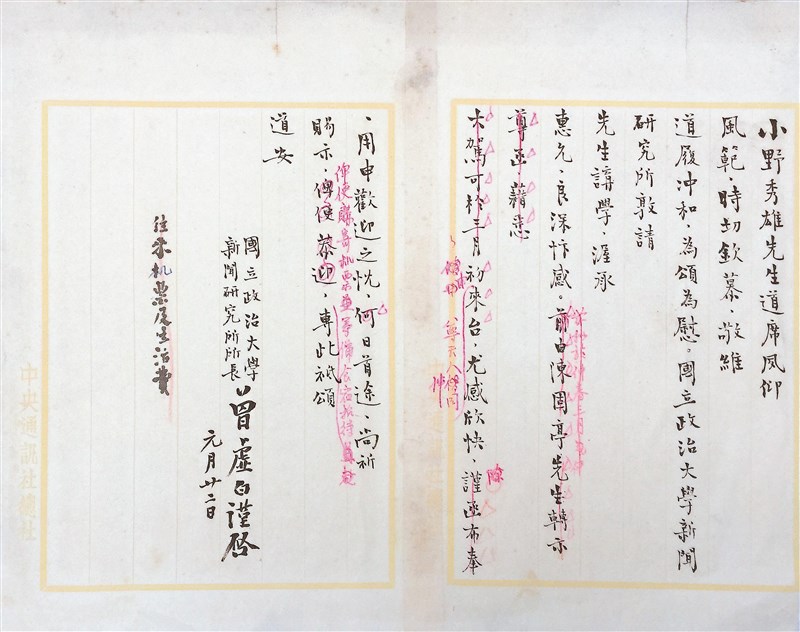

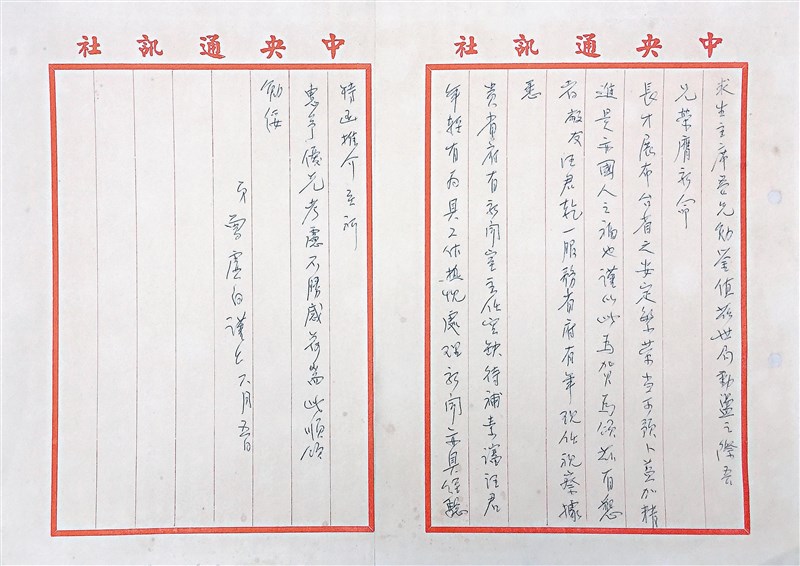

曾虛白信札 圖/黃議震

曾虛白信札 圖/黃議震

曾虛白信札 圖/黃議震

曾虛白信札 圖/黃議震

文/黃議震

曾虛白大學畢業後,原本期待父親曾樸可以資助其留學英美,最終期待落空,曾樸卻支持次子曾耀仲赴德求學,一拒一諾,讓曾虛白難以接受。

曾虛白晚年寫回憶錄時,對父親曾樸當年的決定釋懷地寫道:「父親資助耀仲出國不資助我是有充分理由的。因為,那時適當第一次世界大戰後,德國的馬克不斷天天跌價,帶了少數美金去德國存在銀行裡,變換馬克過生活,可成永遠用不完的資金來源……我去的國家非美即英是要硬碰硬用美金的,父親的確是力不從心了。」(註❶)

曾虛白在「同樣兒子異樣待遇」(同註❶)之下,立誓「天下要自己打,打不開,決計不回家!」(同註❶),然而曾虛白此後的人生際遇並不順遂,居北京時除了寄寓的姑丈一家,地生人疏,曾虛白為力求生存,於是從「同學、同鄉以及世誼各方面搜索枯腸打定一張拜訪請託的名單,然後照單一一登門求見,婉言懇請鼎力玉成……為了求見那些大人先生們,我也曾,蹲在大公館的門房板凳上,忍著性子呆坐上三四個鐘頭等候傳見……卜晝卜夜,奔走求援了一兩個月,祇攪得心灰意懶,獨坐暗室欲哭無淚了。」(同註❶)

不久,曾虛白又逢姑丈嵇若如暗示逐客,寄居之處不保,一切波折不斷,直至得時任內政部次長于寶軒知遇,並在其推介之下得識直隸省交涉使祝新源,獲祝新源聘為交涉公署英文科長,而轉往天津赴任,人生才出現轉機。

在天津,曾虛白意外地結識了影響其一生的兩位好友,「一個名為魏易字沖叔,他的兒子又是我後半世最要好的朋友魏景蒙……第二個好友董顯光,英文名Hollington Tong是幫助我決定終身事業應走哪條路的人,也是我此後開創事業同甘共苦並肩合作亦師亦友的一個伙伴。」(同註❶)魏易與董顯光原為知交,並曾將董顯光舉薦予國務總理熊希齡,而改變了董顯光的人生。

民國十五年,董顯光在天津創辦《庸報》,找了曾虛白共同合作。一年多以後,董顯光邀魏易之子魏景蒙入《庸報》工作(註❷)並親自調教以報亡友魏易。此後董顯光、曾虛白、魏景蒙三人終身同盟,且影響近代中國及台灣新聞發展甚鉅。

民國三十八年,曾虛白辭卸行政院新聞局副局長,與新聞局上海辦事處處長魏景蒙,結伴同船離開上海轉往香港,之後又同班機飛赴台灣。

董顯光渡台後,受昔日學生蔣介石託付,出任中央日報董事長,曾虛白任中央通訊社社長,魏景蒙出任中央通訊社副社長,國府渡台之初,三人在台灣的新聞界影響不言而喻。

民國四十三年,教育部長張其昀主導政治大學在台復校,曾任北京大學代理校長的陳大齊出任在台復校首任校長,曾虛白在陳大齊禮聘下創辦了政大新聞研究所並任第一任所長、新聞系的第一任系主任。

民國五十一年,「曾虛白感於國內一直沒有一部完整的中國新聞史,於是著手編纂……費時五年終於編成。至今,這部鉅著已成全台灣傳播科系學生必讀的『聖經』……」(註❸)

註解:

❶出自曾虛白著《曾虛白自傳》(上集),聯經出版事業公司,民國七十七年三月初版,第六十三、六十四、七十頁。

❷出自《魏景蒙先生紀念文集》,財團法人大同文化基金會,民國七十二年九月三十日初版,第三、四頁。

❸出自鄭貞銘、丁士軒編著《百年大師二之2》,遠流出版公司,二○一五年初版,第一四六、一四七頁。