文/陳俊光

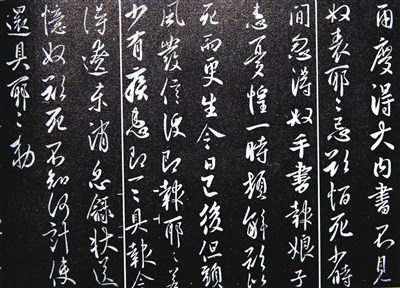

將名家書法的墨蹟,匯集成帖刻成範本,並椎拓剪裱成冊,供人學習的字帖,稱為「法帖」。最早刊刻的法帖,是宋代仁宗時所製《淳化閣帖》。

《淳化閣帖》共十卷,有帝王、名臣及著名書法家百餘人,計四百二十篇作品。第一卷是帝王篇,自漢章帝至唐高宗共十九位,而唐太宗的書法就占了一半,是其他十八位帝王的總和,居歷代帝王之最。

唐太宗學習書法,彼時以虞世南為師,但有更多是得自王羲之書法意趣。在書法的歷史評價中,後人是如何看唐太宗的字呢?

書法史上著名的評論家張懷瓘,在《書斷》有言:「(太宗)翰墨之妙,資以神助,開草、隸之規模,變張、王之今古,盡善盡美,無得而稱。」這當然是誇飾之辭。

另一位評論者竇臮,在《述書賦》客觀寫著:「太宗則備集王字,聖鑒旁啟,雖躡閭井,未登階陛,質詎勝文,貌能全體,兼風骨,總法體。」

魏晉時期「風骨」二字用於文論和畫論,最初其用來品評人物,通常指人頑強的品格和剛正的氣質。竇臮用來形容太宗書法,有刻意強調之意,重點在於書法的骨力。

骨力,正是唐太宗對書法美學的觀點,其《論書》記述:「今吾臨古人之書,殊不學其形勢,惟在求其骨力,而形勢自生爾。」可見太宗雖受到王羲之和虞世南兩人的影響,其書法仍自成風骨,高於歷代帝王。