明朝宗室,寧王朱權九世孫朱耷(一六二六~一七○五年),自號「八大山人」。明朝覆滅後,落髮為僧,法名傳綮,字刃庵。清初畫壇「四僧」之一。

明朝宗室,寧王朱權九世孫朱耷(一六二六~一七○五年),自號「八大山人」。明朝覆滅後,落髮為僧,法名傳綮,字刃庵。清初畫壇「四僧」之一。

文/陳俊光

明朝宗室,寧王朱權九世孫朱耷(一六二六~一七○五年),自號「八大山人」。明朝覆滅後,落髮為僧,法名傳綮,字刃庵。清初畫壇「四僧」之一。

八大山人的畫特別重視留白,使主題有鮮明的呈現。他的特點是運用極簡的造型、豐富的水墨變化,對其所畫的主題,進行誇張的描繪。令人過目難忘的,是他畫的魚與鳥,有如人類一般的生動表情,或喜、或怒、或哀、或樂,有很深情的呈現。尤其是那一雙傳神的眼,有白眼向人者,有冷眼觀世者,有雙瞳剪水者,有怒目如金剛者,彷彿看盡世間各個面相的眼。

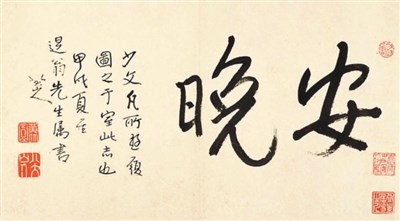

他的書法也是獨樹一幟,只不過畫名掩蓋了書名。在他筆下,無論畫還是字,那筆法似乎已到了不能再少一筆的境地,摘錄「安晚」(上圖)這件橫幅作品,是其成熟期的字體。同是清初畫壇「四僧」之一的石濤,對其評語是:「眼高百代古無比,書法畫法前人前」,這句話說得很貼切。

再談八大山人的用印,除了「八大山人」的署名印外,他特別喜歡用畫押的型式鈐蓋,常見的有「八大山人」橫式花押,另有「三月十九日」、「相如吃」、「拾得」、「何園」等。

「三月十九日」這一方印,對一般人而言,或許是生辰,但對八大山人而言,是他一生難忘的日子,這天就是明代崇禎十七年(一六四四)三月十九日皇帝自縊於梅山,明代滅亡的日子。