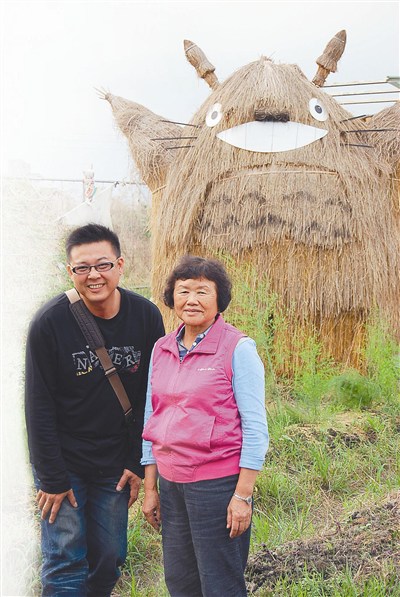

行健村村長張美(右)與合作社經理高玉龍(左)。圖/記者楊慧玉

行健村村長張美(右)與合作社經理高玉龍(左)。圖/記者楊慧玉

「阿土伯,你為什麼想要種有機?」

「我嘛不知,老村長在招,我就給她逗相挺!」

因為情義做有機,在行健村的還不只阿土伯一個。單純的出發點,匯聚起單純的信念──給土地健康,給吃的人健康,自己嘛健康。

老村長張美說,農民很可愛,已經投入做有機的,在踏出最困難的第一步以後,習慣了,就不會再回去做慣行了。所以行健有機村的夢想,一定能逐步實現!

行健村發展有機,像是老天早有安排。南有安農溪,北有行健溪流經,東西為道路與水圳包圍,形成天然隔離帶;而北高南低的落差,便於施行灌排分離,能有效避免遭慣行農法所排的灌溉水汙染。對於發展有機村最難強求的「地形獨立」,行健村儼然是麗質天生。

然而天助亦須人助、自助。擔任行健村村長已有二十年的張美,體認到有機米與慣行米價格上的差異,以及農民的健康可以不受農藥威脅後,開始鼓勵當地農民轉作有機;而一位教授前來做生態調查,對村中環境讚譽有加,更讓張美信心大增。

民國九十八年,張美開始付諸行動,除了邀請專家來村中舉辦有機農業教育研習,更從村子的水源頭開始一戶一戶說服農民改作有機,並與其簽署同意書,而當年七十四歲的阿土伯就是第一位簽署的成員,也是班底中最高齡者。

陸續投入的伙伴都在各自的農地做起實驗,如研究茭白筍和烏鰍、草魚共生的阿義伯;種出三星良質米第一名的朱聰榮;成功栽培有機金棗的老鄉長林永爍;栽培難種卻超好吃「小憨」品種青蔥的悲傷農夫沈高男;從台北回鄉、著重成本及農地管理的第二代農民陳國鐘;辭去半導體經理一職,到行健村種有機蔬菜的漂鳥林嘉榮……讓行健村的有機農業更多采多姿。

然而,就在歡慶第一次收成的同時,有機產品的加工設備、行銷通路等問題接踵而來。有機米的烘乾、碾製設備都必須與其他稻米分開,在人情請託下雖暫時獲得解決,但非長久之計,張美笑說:「我們幾個年輕一點的班員還自己爬上機器去清理,每個人清出來全身都烏漆嘛黑的。」至於通路,在農會和糧商不收有機米的窘境下,最後是求助於縣府,才找到企業認養。

同年,行健有機農產生產合作社成立,並推出「行健有機米」品牌,協助農民行銷。目前已有六家企業認養,其餘透過網路直銷,讓農民獲取最大利益。從九公頃有機農地,十一位農民出發;至今參與合作社的農地有三十五公頃,共二十位農民投入,且全數通過慈心有機認證。從有機農又將更多土地投入有機生產顯示,農民對產業的未來已有信心。

為長久發展,張美計畫明年合作社要買一塊地以及烘乾機等加工設備,讓農民專心生產,無後顧之憂。今年開始,合作社也和三星農會及旅遊相關產業合作,規畫有機村體驗行程,讓有機村的觸角多方延伸。

經過重畫的行健村,雖是近幾年才發展有機,事實上,在張美的帶領下,實行環境綠美化及社區營造已經多年。寬闊筆直的道路,一排排高聳的行道樹,整潔的環境、豐富的生態……在既有的基礎上,行健有機村的藍圖似乎水到渠成。