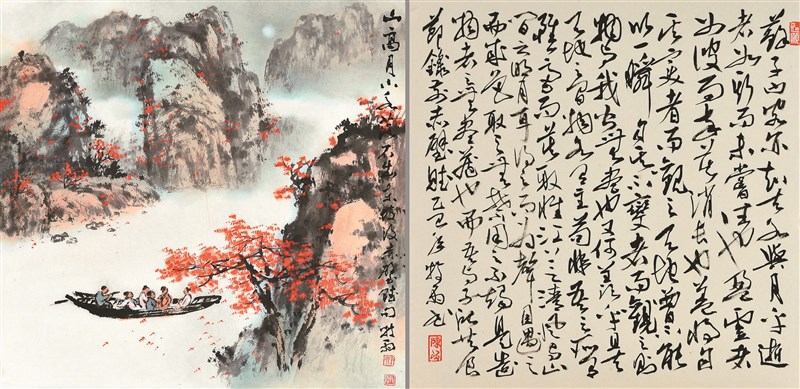

圖/陳牧雨

圖/陳牧雨

文/陳牧雨

蘇軾於宋神宗元豐五年(西元一○八二年,歲次壬戌),因烏台詩案被貶為黃州團練副使,不得批公文,也就是不能過問公事,等於是一個閒職。然而也因為時間多了,蘇軾在黃州期間,創作了大量的詩詞書法作品傳世,比如我們所熟知的「赤壁三詠」:《念奴嬌‧赤壁懷古》、〈赤壁賦〉、〈後赤壁賦〉,以及被譽為天下第三行書的〈黃州寒食帖〉等偉大篇作,影響後世非常深遠。

不過經後人考證顯示,蘇東坡所遊的赤壁,是位於黃州東北的赤鼻磯,並非三國赤壁之戰的古戰場。自古以來,對於赤壁之戰的地點雖然有許多爭議,但最後證據都指向湖北省蒲圻縣西北的長江南岸;而蘇東坡的黃州,則是現在湖北的黃岡。

然而,由於蘇東波的「赤壁三詠」太有名了,且影響後世甚巨,於是後人便將黃州赤壁稱為「文赤壁」,而把三國赤壁之戰真正的古戰場,也就是蒲圻,稱為「武赤壁」,兩者一樣聞名於世。

不管如何,當年的黃州赤壁之遊,蘇東坡是認定此處為三國的赤壁古戰場無疑。

蘇軾到了黃州那年的秋天,就迫不及待地與朋友泛舟於赤壁之下。客人有感於當年赤壁之戰的風起雲湧,戰場上萬船衝撞聲夾雜兵士嘶吼,以及火光烈焰衝上天際的慘烈狀況,而今只剩清風明月水波不興,於是感嘆說道:

此非曹孟德之詩乎?西望夏口,東望武昌,山川相繆,鬱乎蒼蒼,此非孟德之困於周郎者乎?方其破荊州,下江陵,順流而東也,舳艫千里,旌旗蔽空,釃酒臨江,橫槊賦詩,固一世之雄也,而今安在哉?

客人接著又感嘆:

況吾與子漁樵於江渚之上,侶魚蝦而友麋鹿;駕一葉之扁舟,舉匏罇以相屬。寄蜉蝣於天地,渺浮海之一粟。哀吾生之須臾,羨長江之無窮。挾飛仙以遨遊,抱明月而長終。知不可乎驟得,託遺響於悲風。

於是,蘇軾如此回答客人的感嘆:

客亦知夫水與月乎?逝者如斯,而未嘗往也;盈虛者如彼,而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也,而又何羨乎?且夫天地之間,物各有主,苟非吾之所有,雖一毫而莫取。惟江上之清風,與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色,取之無禁,用之不竭,是造物者之無盡藏也,而吾與子之所共適。

這個問答出現在蘇軾的前赤壁賦。與其說是答客問,其實更像在自問自答。

總之,蘇軾藉著這篇〈赤壁賦〉,抒發了自己豁達的處世觀點。

過了三個月,東坡又與客人來遊赤壁,這次的赤壁已有微雪。有感於「江流有聲,斷岸千尺,山高月小,水落石出。曾日月之幾何,而江山不可復識矣」,於是又寫了〈後赤壁賦〉。這次沒有〈赤壁賦〉主客的悲喜跌宕,有的只是自己對於孤寂的體悟。

賦中提到,因為中途曾經獨自棄舟攀岩長嘯:「……攝衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龍,攀栖鶻之危巢,俯馮夷之幽宮。蓋二客不能從焉。劃然長嘯,草木震動,山鳴谷應,風起水湧。」結果這樣孤寂的情境,卻讓自己「悄然而悲,肅然而恐,凜乎其不可留也」,於是趕快回到船上,與客人一起「反而登舟,放乎中流,聽其所止而休焉」。

文末,東坡藉著與一隻自東而來的孤鶴邂逅,來釋然對於孤寂的悲恐。