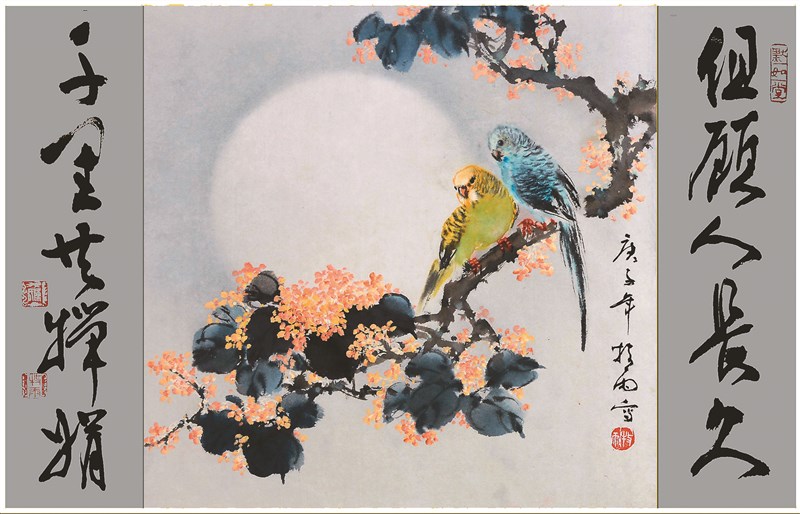

圖/陳牧雨

圖/陳牧雨

文/陳牧雨

古中原地區四季分明,秋天一般認定是農曆七、八、九三個月分,所以,八月為秋天之中。而八月十五日則為八月之中,自古以來,中國與一些東亞、東南亞國家都把這天訂為中秋節。據說,一年裡這天的月亮最圓也最大,所以後來藉由賞月的活動,進而發展成家人團圓的節日。

「中秋」一詞最早出現在《周禮》:「龠章:掌土鼓、豳龠。中春晝,擊土鼓、吹《豳》詩,以逆暑。中秋夜,迎寒亦如之。」意思是,樂官會在中春的白天和中秋的晚上,擊土鼓、誦《豳》詩,迎接天氣變寒。

豳是地名,《豳》詩則是專指《詩經‧豳風‧七月》,此詩篇因內容涉及農事安排與倫理規範,符合「雅」所要求的正統性,後詞義延伸為泛指與農業生產有關的樂歌。

至於中秋成為節日,根據記載,應該是遲至唐代才開始。

唐文人歐陽詹在〈翫月詩序〉說:「月之為翫,冬則繁霜大寒,夏則蒸雲大熱。雲蔽月,霜侵人,蔽與侵俱害乎翫。秋之於時,後夏先冬,八月於秋,季始孟終,十五於夜,又月之中。稽於天道則寒暑均,取於月數則蟾兔圓。」

意思是,賞月在冬天太冷、夏天太熱,只有秋天在夏、冬之間,不冷不熱。八月又剛好在孟秋(七月)與季秋(九月)之間,而十五這天,更是蟾兔(月亮別稱)最圓的時候,因此八月十五是最適合賞月的日子。

北宋《東京夢華錄》記載:「中秋夜,貴家結飾台榭,民間爭占酒樓翫月。」可見,中秋賞月在宋朝時已相當受到重視。

宋末元初的《醉翁談錄》,更記載了中秋拜月的習俗:「傾城人家子女,不以貧富,自能行至十二三,皆以成人之服服飾之。登樓,或於中庭焚香拜月,各有所期。」

到了明清時期,中秋已經成為團圓的節日。闔家賞月稱為「慶團圓」,一家人團坐飲宴稱為「圓月」,到市街去看熱鬧稱為「走月」。

傳統中秋習俗各地或有差異,但吃月餅及祭拜祖先則為最基本的習俗,在台灣則加上吃文旦。近幾十年來,又多了燒烤的活動,成了中秋節讓家人、朋友聚在一起吃喝聊天的另一種方式。

而對於無法回家的遊子而言,中秋卻是一個讓人「每逢佳節倍思親」的傷心日子。於是,歷代詩人在這一天寫下了許多感人的思鄉詩篇,在浩瀚的歷史長河裡,撫慰著那些在外飄泊的靈魂。

其中最有名的,當屬蘇軾的《水調歌頭‧明月幾時有》。蘇軾在這闋詞前面有一段短短的引言:「丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇,兼懷子由。」說明他在中秋夜喝醉了,由於離家太遠,在團圓的日子裡缺席了家人的團聚,於是懷念起自家兄弟:

明月幾時有?把酒問青天。

不知天上宮闕,今夕是何年?

我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。

起舞弄清影,何似在人間?

轉朱閣,低綺戶,照無眠。

不應有恨,何事長向別時圓?

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。

但願人長久,千里共嬋娟。

這闋詞之所以膾炙人口,流傳不朽,在於蘇東坡向世人展現了一個孤獨靈魂的豁達胸懷。

人有悲歡離合,正如月有陰晴圓缺,這種事自古以來就很難避免。不過既然無法與家人團聚,只希望大家都能平安健在,即使相隔千里,也能在中秋夜共賞一輪美麗的圓月。