圖/BOB

圖/BOB

文/郭詠澧

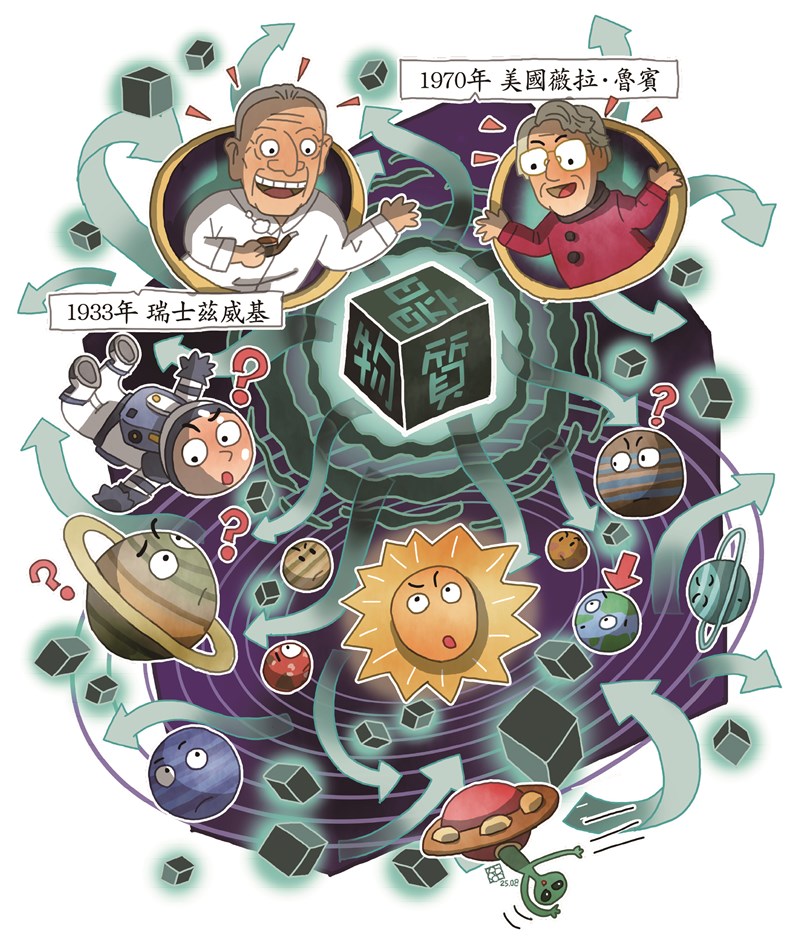

宇宙是由物質構成的,我們所看到的太陽、星系以及人類等,所有東西都是由物質構成的,但是天文學家觀測宇宙星系時,發現了「看不見的物質」。科學家透過天體的運動、牛頓萬有引力的現象、引力透鏡效應、宇宙中大尺度結構的形成、微波背景輻射(CMB)等觀測方式,以及物理學理論,來探測與推論這種物質,結果把這種不與電磁力產生作用的物質,也就是無法透過電磁波探測,不吸收光、不反射光、不發光,幾乎不與普通物質發生電磁相互作用的物質,定義為「暗物質」(Dark Matter)。

宇宙謎團 多暗物質

天文學家發現暗物質存在於星系、星團及廣袤的宇宙中,其質量遠遠大於宇宙中全部可見天體質量的總和。這些不屬於構成可見天體的任何一種已知的物質,估計占據宇宙總質量的26.8%,是普通物質的5倍以上,約占全部物質總質量的85%。

暗物質是如何被發現的?下面將暗物質被提出的歷程做個介紹:

星系團動力學的矛盾:1933年,瑞士的天文學家茲威基(Fritz Zwicky)觀測「后髮座星系團」時,發現星系旋轉速度對應的中心質量,與透過光學觀測推算的中心質量不符合,其周圍星系轉速明顯過快,速度遠超過可見物質引力所能束縛的極限,被推測存在400倍以上的重力缺損,也就是有大量的質量缺失不見了。

星系旋轉曲線異常:1970年代,美國天文學家薇拉.魯賓(Vera Rubin)觀測仙女座星系時,發現銀河系外圍恆星的運動速度並未隨距離增加而下降,周圍與中心的旋轉速度幾乎沒有差別,維持著恆定轉速,暗示存在著大量不可見質量,存在著大量環繞星系的暗物質暈,並推論仙女座真正質量,是光學觀測結果推算的10倍。

引力透鏡效應的驗證:天文學家透過引力的效應,發現光線經過星系團時發生的彎曲程度,遠遠超過可見物質質量的預測,推論出宇宙中有大量暗物質的存在。天文學論文發表觀測HS0810+2554星系時,發現背景星系光線經過暗物質密集區域產生了扭曲畸變。

宇宙結構的形成:1986年,科學家觀測宇宙大規模結構,發現星系分布如同泡泡結構;若要形成這種結構,僅靠觀測到的質量是不夠的,因此假設宇宙存在看不見的物質,隨後運用微波背景輻射各向異性的數據,結論出暗物質為早期宇宙結構提供引力凝聚核心;由星系運動確定「那裡確實存在眼見所及之上的重力(質量)」,來證明暗物質的存在。

發現歷程 4重要性

暗物質被發現的重要性可以歸類成4點:

形成宇宙結構的建築師:宇宙爆炸產生密度擾動,進而產生暗物質擾動,由於重力偏差讓周圍暗物質聚集,提升重力(質量),進一步吸引更多粒子聚集,物質往較濃密度部分聚集,形成了目前觀測到的星系或星系團等大規模結構;因此天文學家認為宇宙大爆炸後,暗物質通過引力形成了「宇宙網」,若無暗物質,星系與恆星是無法形成的。

維持星系的穩定:暗物質暈的引力束縛使星系外圍恆星維持高速旋轉,如銀河系邊緣恆星速度可達220km/s,避免了星系解體,暗物質穩固了星系的存在。

宇宙演化的調控與平衡:暗物質與暗能量共同決定宇宙命運,暗物質透過引力減緩膨脹,暗能量推動加速膨脹,兩者的平衡形成了當今宇宙的「平坦結構」,在宇宙中皆具有主導地位。

物理學革命的貢獻:暗物質的存在挑戰物理學的標準模型,推動超對稱理論、軸子理論等新物理框架的發展,催生了顛覆性技術,如量子傳感器的發明。暗物質的探測對天文物理學與宇宙學進階研究的推動功不可沒。