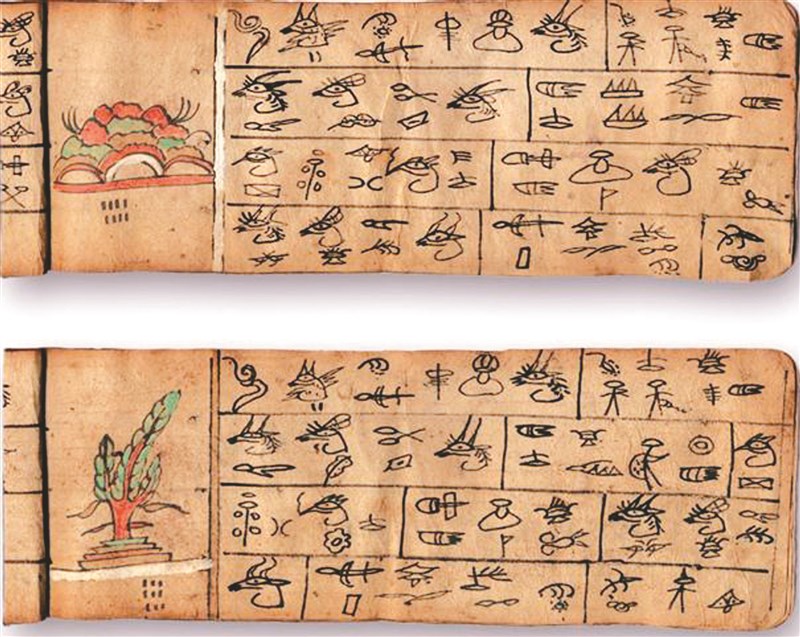

中研院史語所藏以構樹皮紙製作的納西族東巴經。圖/中研院史語所

中研院史語所藏以構樹皮紙製作的納西族東巴經。圖/中研院史語所

文/出谷司馬

紙張,是人們日常生活中不可缺少的用品,儘管隨著數位科技的進步與環保意識的提倡,使得電子載體日漸普及,但目前紙類仍然是當代生活所慣用的文字與圖像載體。

回顧中國歷史,紙類的發明可以遠溯至東漢時代,而中國大陸西南的少數民族,也流傳著手工製紙的長遠歷史。紙的運用主要伴隨記錄文字的需求而來,西南民族製作的手工紙也是如此。由此可見,西南民族的手工紙張一方面顯示其手工藝不落人後,同時也提醒我們,西南民族所擁有的獨特文字與記載文字的需求。

西南民族有其獨特的文字系統。從傣族的傣文、緬族的緬文、壯族的方塊字、水族的水書、彝族的彝文,還有本專欄介紹過、由西方傳教士與苗族共同創立的拼音文字「柏格理苗文」,以及以象形文字為主的納西族東巴文等等。

既然有了文字,就需要載體來進行書寫。當然,就像中國傳統的文字書寫一樣,不一定要寫在紙上,也不一定是用墨來書寫或印刷,運用貝葉(一種棕櫚科植物)書寫或刻寫的傣族《貝葉經》,就是以植物為載體,再使用筆或是刀,或寫或刻在貝葉之上。

西南民族常用的「紙」,多由植物作為原料,常見的手工紙多由「構樹皮」製成。構樹或稱為「楮樹」,在台灣也可見到,由於梅花鹿很愛吃構樹的葉子,所以在台灣,構樹又被叫做「鹿仔樹」。此外,由於樹皮纖維質地優良,不但可用來造紙,甚至曾在日本明治時期被用來印製鈔票,所以也有「鈔票樹」的別名。

構樹分布廣泛,不單是中國大陸西南地區和台灣,在許多「南島語系」民族分布的地方,都有構樹皮的產物。因此,不少研究也從南島語系民族使用構樹的基因分析,來驗證南島語族源自於台灣的說法。由於從平地到山地都能見到構樹的身影,而且因其生長快速、生命力強、果實也可食用,加上樹皮還能造紙,許多族群在生活中都會加以運用。

以構樹皮造紙的族群分布很廣,包括台灣、泰國和中國大陸西南都有。構樹皮紙的製作是一種傳統製紙工藝,工匠會先剝下構樹的樹皮,將其蒸煮、搗碎、去雜質,再以竹簍汲料,鋪漿成紙。因為構樹纖維長,平均達九毫米,所造紙質強韌、耐用,因此非常適合書寫、繪畫,尤其適合渲染技法。

也正是因為這種特性,以圖像文字為主的納西族東巴文字,就很適合運用構樹皮紙來書寫,特別是納西族東巴祭司用於操作儀式的東巴經書。

東巴經書由東巴祭司書寫,通常都有一定的尺寸方便保存與整理。像是保存在中央研究院歷史語言研究所、蒐集於一九三○年代前後的東巴經書,大部分的尺寸都落在長三十公分、寬九公分之間,雖然因為手工製作的關係多少會有點落差,但大部分的經書都是這樣的形制。

不過,由於構樹皮紙屬於有機材質,難免還是會受到蟲蛀侵擾,幾本典藏在史語所的東巴經書已被蟲蛀得無法辨識。幸而有些搶救得宜,並在熟識東巴文的納西族東巴祭司辨識下,讓這批珍貴的文書內容得以轉譯記錄下來。

雖然構樹皮是一種既實用又容易取得的造紙原料,承載著許多族群的歷史與手工技藝,但若不留意保存,記錄在構樹皮紙上的珍貴史料也是很容易消逝的。因此,當我們在欣賞西南先民充滿智慧的手工藝技法時,也應認識到傳統文物稍縱即逝的可能性,以及保護文物的急迫性。