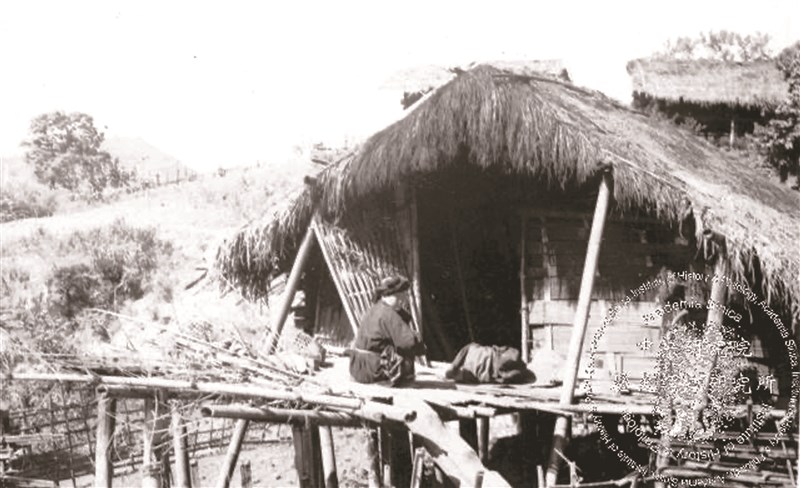

中國西南拉祜族的杆欄式建築照片,攝於一九三五年。

圖/中研院史語所

中國西南拉祜族的杆欄式建築照片,攝於一九三五年。

圖/中研院史語所

文/出谷司馬

中國大陸西南地區是一個潮溼多變的區域,為了因應這樣的氣候,西南民族常以「杆欄式建築」作為主要的家屋形式。這種建築廣泛分布於雲南、貴州、廣西、四川等少數民族地區,反映出當地人民因地理環境轉化居住方式的多元性,久而久之,也成了當地的一種特色建築。

杆欄式建築,在許多潮溼多雨的地區都可以看到,緯度相近的台灣平埔族也有類似的建築。此類建築的最大特色,就是運用木柱或石柱將居住空間架高,讓房屋底層不直接與地面接觸,形成一種「懸空」的建築結構。

由於中國大陸西南地區以山地、河谷地形為主,杆欄式建築可以說是順應地形衍生出來的設計。

首先,高架的建築,不僅阻絕了「瘴癘之氣」對人體的侵害,同時也較不易受到地形的限制,即便是在山坡地上也能穩固搭建,可適應不同的地勢條件。

其次,西南地區植被茂密,生物樣態非常豐富,有很多「蛇虺蚊蚋」一類的生物,架高的建築能有效阻隔害蟲和蛇類進入居住空間,保護人們的安全。

此外,西南地區位於歐亞板塊交界處,本來就是地震頻仍的區域,杆欄式建築所採用的榫卯結構,能夠有效吸收震動,具有較強的抗震能力,可減少地震帶來的損害,居住起來也更加安全。

杆欄式建築,通常由以下幾個部分構成:

最底層是杆欄層,由數根粗壯的木柱或石柱支撐整座房屋,與地面保持一定距離。這一層通常用來圈養牲畜、儲藏雜物,甚至也可當作手工作坊的場地。

第二層則是居住層,也是主樓層,為整個家庭的生活空間。因為跟地面保持一定的距離,具備通風良好的優勢,也讓居住環境更為舒適。

第三層則是屋頂,通常以木質框架搭建,屋頂再覆蓋茅草、杉木板或瓦片。既可在雨季發揮排水的效果,也讓較為乾燥的第三層,成為儲存糧食的好空間。

除了典型的三層式建築與空間布局,居住層之外的門廊與陽台,也是很重要的居住場地(見附圖),即便此處空間不大,但因通風加上日照,常成為西南民族休憩與活動的場地。而屋內的火塘則是家庭的重心,除了一般的煮食、燒水功能外,也是資訊匯聚、家人凝聚感情,甚至是生命禮儀不可或缺的場域。

時至今日,西式水泥建築取代了西南地區大部分的傳統建築,但杆欄式建築形制已成為一種文化象徵,成為西南民族生活方式的表徵,加上近年來文化旅遊的發展,也成為該地區的重要特色。

藉由西南民族建築智慧,杆欄式建築不但適應了當地的自然環境,還蘊含著深厚的文化價值。透過文化保護與旅遊發展,或可在新時代的建築工法下找到新的展現方式,持續見證少數民族的歷史與生活智慧,也為後人留下珍貴的文化遺產。