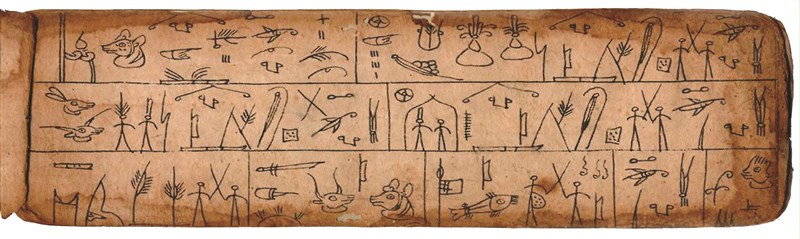

和力民研判以銅筆書寫的東巴經典《從十八層天上迎請東巴什羅經》。圖/中研院史語所

和力民研判以銅筆書寫的東巴經典《從十八層天上迎請東巴什羅經》。圖/中研院史語所

文/出谷司馬

在前一次的專欄中,我們提到了納西族東巴祭司用來製作撰寫東巴經文的構樹皮紙。由於構樹分布範圍廣大,在容易取得與製作便利的前提下,成為中國大陸西南許多少數民族用以製作手工紙的材料,特別是東巴祭司所使用的東巴經書。

之前曾經提過,由於大部分的東巴經書都是「任務型」的經典,也就是為了特定儀式所生產的,可想而知,構樹皮紙的需求量十分龐大。因為構樹的纖維長,紙質很適合用來書寫,在構樹皮紙上繪畫亦可渲染得當;此外,為了在構樹皮紙製作的東巴經書上書寫,勢必也需要與紙質特色相應的筆,才能發揮出良好的效果。

曾任職於雲南省社會科學院東巴文化研究所的和力民,曾協助中央研究院歷史語言研究所翻譯所藏東巴經書。根據他的研究,東巴祭司較常用竹筆、蒿杆筆及松尖筆來撰寫東巴經,且都是削尖了之後蘸墨進行書寫。

但是,不同的筆也有不同的筆觸。竹筆較硬,寫出來的字剛勁有力,稜角粗細分明;蒿杆筆書寫的字就比較粗曠,剛柔相濟;松尖筆書寫出來的字,則是線條凝重,圓潤而且飽滿。

除此之外,傳統的東巴祭司最愛用的其實是銅筆,只是現在已經很難看到了。和力民說,銅筆寫出來的東巴文字,圖形細緻、筆畫均勻,對以圖畫字為主的東巴文而言,這樣的筆寫出來的字更為漂亮。

所謂銅筆,顧名思義是以銅做為筆頭,和今日我們用的鋼筆頭相似。首先注意到東巴以銅筆書寫經典的,是曾任台北國立故宮博物院的李霖燦。他是國內早期研究東巴文化的重要學者,一九三○年代末期,也曾經在納西族聚居地區長期進行田野與採集工作。

李霖燦說,當納西人由北向南遷徙到麗江縣玉龍山北部的刺寶東山時,東巴經典的數目急驟增加,而這個現象就跟銅筆的出現有關。這些用銅筆書寫的東巴經,被李霖燦譽為東巴經的「上品」之作;然而,他卻終其一生沒有機會看到真正的銅筆。這種被用來書寫東巴文的銅筆,恐怕在上世紀三○年代末期就已經失傳了。

文化大革命之後的一九八○年代初期,和力民在玉龍山北部地區蒐集到了一些倖存下來的東巴經書;透過字體考據,發現都是以銅筆書寫的。根據他的說法,這些經書簡直讓他愛不釋手。

直到一九九二年,和力民終於找到了一支銅筆。在當年九月《雲南日報》所發表的專文中,和力民如此描述這支得來不易的銅筆:「這只銅筆筆尖受損,筆杆頂端小環也已缺損,但筆杆主幹完好。筆長十六釐米,有一只鉛筆那麼粗,為黃銅打製而成」,而「用銅筆寫出的經書文字,筆劃纖細均勻,字跡清麗」。

對於一位長年研究東巴文化的研究者而言,費盡千辛萬苦終於見到夢寐以求的文物,這個發現自然是相當珍貴的。而從和力民尋找銅筆的經過,也讓我們理解到,金屬的取得在古代中國西南地區並不是那麼方便,而要將取之不易的銅料拿來製作銅筆,恐怕更是難上加難。

對於今日的我們而言,一張紙或一支筆或許微不足道。但是對於乘載著傳承納西族歷史文化使命的東巴祭司們而言,這微不足道的生活日常,卻是他們必須費盡心力去保存與持守的。