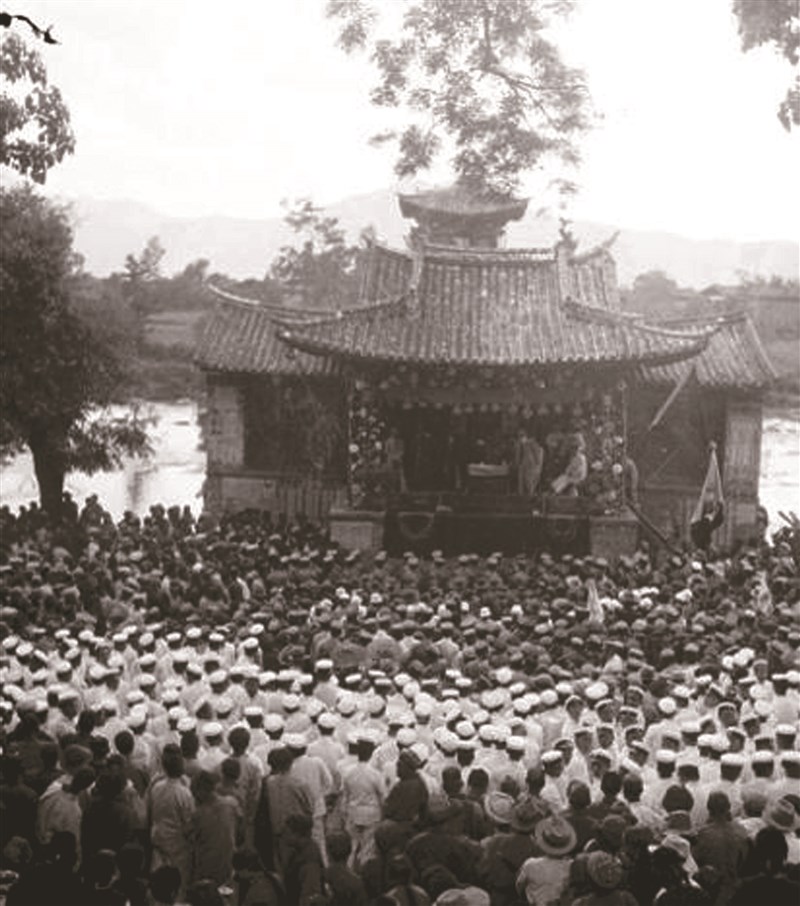

中研院史語所藏攝於麗江黑龍潭得月樓的戲台,此時正是三月龍王廟會。圖/中研院史語所

中研院史語所藏攝於麗江黑龍潭得月樓的戲台,此時正是三月龍王廟會。圖/中研院史語所

文/出谷司馬

今日中國大陸雲南麗江古城北邊有一座玉泉公園,公園內一處清泉之池名為「黑龍潭」。

黑龍潭的水質清澈如玉,清代乾隆皇帝曾為此潭親題「玉泉龍神」的美名,之後又受到光緒、嘉慶封為「龍神」,所以後來就改名成為黑龍潭,當地人也稱其為「龍王廟」。黑龍潭上有一條將潭水一分為二的五孔橋,又名「玉帶橋」;而在橋北邊矗立的是建於光緒年間的名勝「得月樓」,即「近水樓台先得月」的意思。

黑龍潭不但是麗江人熟悉的景點,對納西族來說更是一處神聖的信仰中心。每年農曆三月十五日前後,這裡總是熱鬧非凡,因為納西族最重要的傳統節日之一「龍王會」,就在此登場。

龍王會,又稱「黑龍潭會」或「祭龍節」,是納西族對水神「龍王」的傳統祭祀活動。據說,黑龍潭居住著掌管雲雨的龍王,因此每年春耕開始前,納西人就會在此舉行隆重的祭龍活動,延請納西族的東巴祭司吟唱祭文,祈求風調雨順、五穀豐登、無災無病。祭典一般會舉行三至五天,有時甚至達一周之久。

事實上,龍王會不只是納西族的傳統節日,更成為一場橫跨地區、民族的物資交流大會。來自麗江與鄰近城鎮如大理、保山、昆明,甚至外省的客商,都會趕來參加這場盛會,儼然成為一個大型的趕集場所。

期間,一座座布棚裡販賣著形形色色來自各地的百貨、布料與農具,納西族人及周邊少數民族也會帶來山間土產、藥材、織品與農作,彼此互通有無。市集周圍還有民俗才藝表演,像是納西古樂、歌曲對唱、東巴舞蹈等,甚至連賽馬等傳統活動都會在此時舉辦。

納西族之所以舉辦龍王會,背後有著一段東巴與龍王交手的故事。

在納西族的神話故事裡,龍並不是傳說中的生物,而是與人類同源的「異母兄弟」。當初開天闢地時,宇宙萬物由兩大力量管理:人類負責農耕與畜牧,山川、風雨、雷電、水火等自然力量,則由龍族掌管。一開始雙方各司其職,倒也能夠和平共處;但隨著人類的發展與擴張,漸漸侵犯了龍族的界線,人類砍山伐木、引水灌溉,龍族則回以雷電與乾旱。

當雙方鬧得不可開交的時候,東巴教的創教者東巴什羅出面調停,與龍王談判,雙方因此訂下了互不侵犯的盟約。不過,由於人類時不時還是會不小心侵犯了龍族的領地,因此每年都要舉辦龍王會向龍族賠罪,並祈求龍王保佑來年風調雨順。

納西族人相信,黑龍潭正是龍王的棲息之所,所以潭水才會終年清澈;據說就算是乾旱之年,黑龍潭的水也不會斷流,是全城仰賴的重要水源。從龍王與人類的故事我們不難發現,龍王會不僅僅是一場祭祀活動,還蘊含著納西族對自然的敬畏、對水資源的感恩,也反映了人與自然之間微妙的平衡。

年年舉辦的龍王會,既是一種信仰的實踐,也是農業社會與自然環境相互對話的結果,是人類在擴張地界的同時,也懂得反思並與環境對話的信仰表徵。