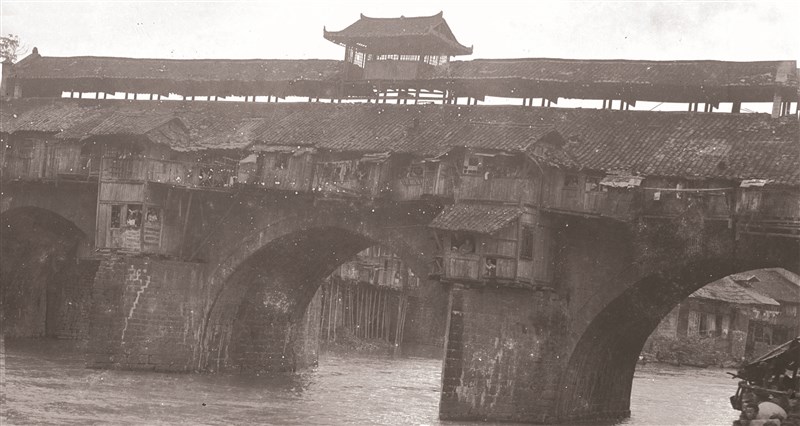

中研院史語所藏湘西鳳凰縣城沱江照片,從橋墩望去可見兩岸有許多吊腳樓。(攝於1933年)

中研院史語所藏湘西鳳凰縣城沱江照片,從橋墩望去可見兩岸有許多吊腳樓。(攝於1933年)

文/出谷司馬

我們在之前的專欄裡介紹了中國大陸西南民族的「杆欄式建築」,這種因應當地潮溼氣候而設計出來的建築工法,適切阻絕了「瘴厲之氣」對人體的侵害,也滿足了家戶中的空間運用,成了中國西南許多少數民族的一種建築特色。

而杆欄式建築的形式,也會隨著不同的地形有所調整。特別是在沿河兩岸,房屋因杆欄式建築的施作,成為一種沿河而建的「吊腳樓」,不但在今日中國西南地區成為一種特殊的風景,也曾經一度在台灣被「複刻」過呢!

中國西南地區許多少數民族的村寨都是沿河而建,這些住在河岸的居民,為了增加更多的可利用空間,往往會將一部分家屋朝河流方向擴建,一半搭建在陸地上,另一半則突出於水面,再用數根粗壯的木柱支撐懸空的部分。

這種特殊的房子,即稱為「吊腳樓」,這樣的建築形式可不受水位變化影響,即使河水高漲,房屋主體也能保持穩定。在今日湖南鳳凰古城的沱江水岸,或是廣西三江侗寨、陽朔漓江邊的壯族與侗族村落,都可以看到類似的建築。

沿河吊腳樓最大的特色之一,即是水上的陽台。這種外擴設計,一開始是為了讓住戶多出一塊日常活動的空間;但也因擁有面河的開闊視野,今日西南地區沿河的吊腳樓常被改建成的餐館或酒吧,提供旅人歇腳、賞景,甚至還可設計為水上碼頭,形成一種水陸相連的生活模式。

與陸上的杆欄式建築不同,吊腳樓的木造結構有一部分必須長年浸泡在水中。為了使木柱不因潮溼與水流沖刷造成損壞,除了必須選用好的木材之外,杆欄的結構設計不只必須容易更換,同時還不能在替換木樁時讓房屋坍塌。由此可知,沿河吊腳樓的建築工法一點也不簡單。

一九四九年之後,許多大陸人士來到台灣,為了尋覓合適的住處,便在尚未有人居住的河川地蓋起了克難的吊腳樓建築,後來也漸漸形成聚落。當時,台中市政府便規畫在今日的柳川與綠川一帶安置這些外省移民,成為今日耳熟能詳的「眷村」,沿河的吊腳樓建築也隨之出現在此處。

後來,許多外省移民陸續將這些房屋轉賣給台灣人,慢慢地也就不再分本省、外省了。由於沿河吊腳樓在天晴時的水面倒影充滿意境,許多攝影愛好者常在此找尋拍攝畫面。

不過,吊腳樓沒有一定的建築形制,且相較於鋼筋水泥建築,木造結構畢竟還是較不耐久。因此到了一九七○年代,在城市發展與汰舊換新的政策下,台中市政府開始有計畫地拆除這些吊腳樓,並協助居民遷居國宅。

台中的沿河吊腳樓再不復見,倒是新北市石碇溪兩岸的東西石碇老街,還保留了一些類似的建築。儘管木樁換成了石柱,但仍然看得出沿河吊腳樓的特殊風貌,讓這些曾在台灣「複刻」的吊腳樓,留下了大時代的記憶,也反映出西南民族建築技藝的實用與美麗。