圖/BOB

圖/BOB

文/瑢瑢

當我們大口咬下漢堡時,很少人會想到,這一口肉背後需要多少土地與水資源,排放了多少溫室氣體,還犧牲了哪些動物的生命。傳統畜牧不僅涉及動物宰殺的議題,更是氣候暖化的推手,但人類對肉的渴望卻難以割捨。有沒有什麼兩全其美的解方呢?

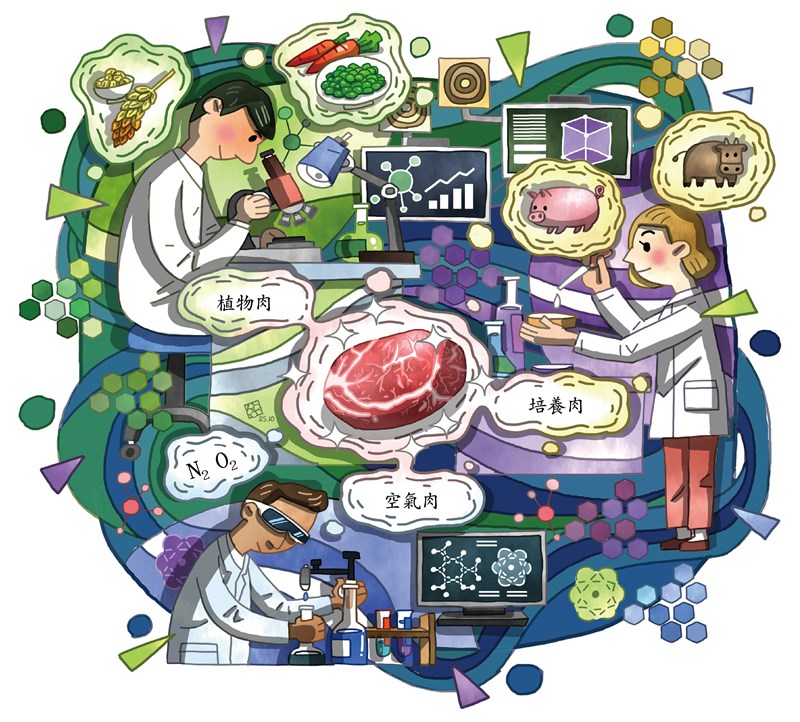

近年來,科學家與食品企業正推動一場「肉類革命」,嘗試用創新的方式,讓人們可以在滿足口腹之欲的同時,不用屠宰生命,就能擁有不亞於傳統肉品的高蛋白。其中三種備受矚目的新食品,分別是模仿肉類口感的「植物肉」、由動物細胞培植養成的「培養肉」,以及從空氣中長出來的「空氣肉」。

植物新肉

口感仿真

「植物肉」主要是以大豆、豌豆、小麥等植物蛋白為基底,透過加熱、加壓與特殊擠壓技術,讓蛋白質排列成纖維狀結構,再搭配油脂、色素與香料,能將肉類的質地與口感模仿得唯妙唯肖,經過加工可做成漢堡排、義大利麵醬、水餃餡料、雞塊替代品等各式各樣的食物。由於口感與肉品相似,卻不用擔心膽固醇與高飽和脂肪,對地球與自己的身體都能減少負擔,是不少葷食者願意接受的選項,市面上已經有不少品牌投入生產。

「空氣肉」聽起來很玄,實際上也沒那麼複雜。它的原理與發酵類似,是利用某些特殊微生物,在控制的環境下,能將二氧化碳與氫氣轉化成蛋白質,再經過進一步加工處理,就能純化為高蛋白粉末,進一步製成各種食品。它不需要農田或牧場,只要有空氣、水與電力,就能進行生產。面對人口增長、未來糧食短缺的危機,空氣肉是極具潛力的替代方案之一。

細胞培養 無需殺生

「培養肉」是真正來自動物細胞的新肉,但是它不需要殺害生命,而是從活體動物身上取出少量的細胞,在實驗室裡培養,讓細胞不斷的分裂、增長,最終長成一塊可以食用的肉組織。幾年前第一塊試管牛排的成本高達數十萬美元,但隨著技術進步,如今價格已逐步下降,並在部分國家獲得銷售許可。雖然規模化生產仍有挑戰,但其象徵意義無疑巨大:這顯示出食品科技能以更友善的方式,提供人們熟悉的肉品體驗。

無論空氣肉、植物肉還是培養肉,儘管它們的食品來源與製造途徑各不相同,但三者都瞄準同一個問題:如何讓人享受肉食的口感與營養,同時減輕環境壓力。雖然仍需面對來自生產成本、技術門檻,以及消費者接受度等多方面的挑戰,但「新肉」的出現,確實為愛護生命、消除飢餓與永續環境開啟了更樂觀的未來。