「隱地筆耕七十年,爾雅出版五十年」活動開場前,八位出席者合影。自右而左:楊宗翰、封德屏、席慕蓉、陳義芝、隱地、廖咸浩、李進文、凌性傑。 圖/項人慧

「隱地筆耕七十年,爾雅出版五十年」活動開場前,八位出席者合影。自右而左:楊宗翰、封德屏、席慕蓉、陳義芝、隱地、廖咸浩、李進文、凌性傑。 圖/項人慧 圖/爾雅出版

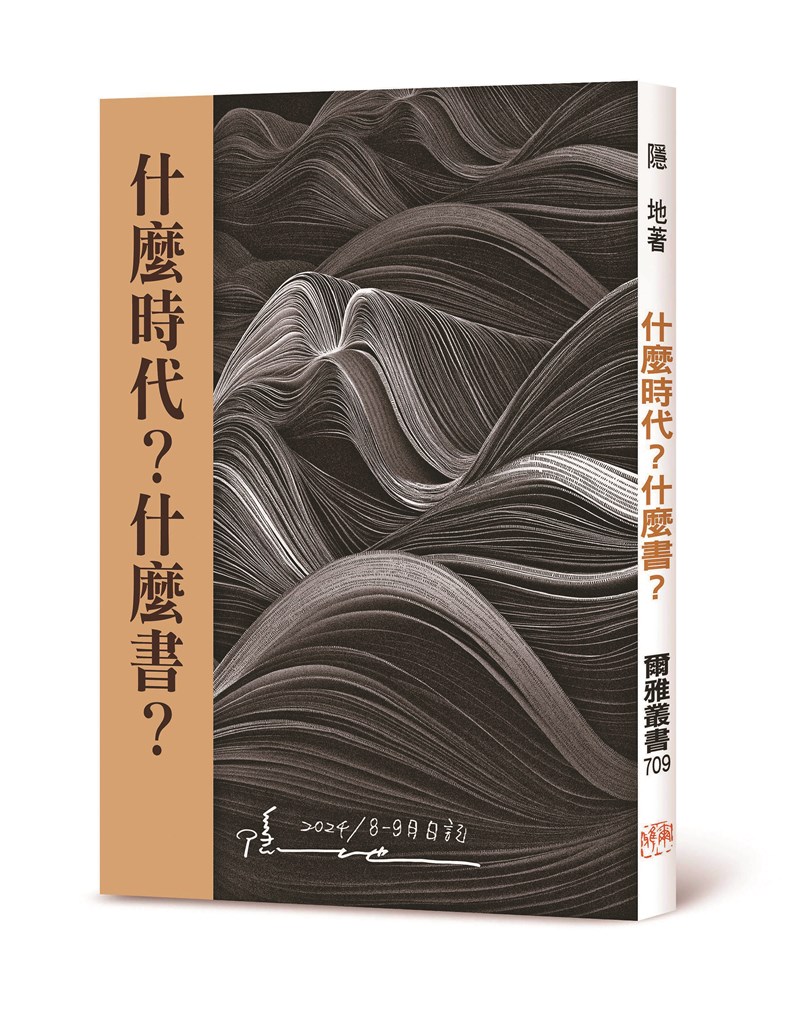

圖/爾雅出版

文/隱地

一個人,從少小走過留下的每一腳步,其實都有印記,人不可妄自菲薄,人間看似無情,在默默中,會發現我們仍然活在一個有情天地有情人的世界。

今天早晨醒來聽不到歌聲,沒有「兒歌」,也沒有貓王的〈Love Me Tender〉,我聽到的只有一句:「不容易,不容易!」

確實不容易。我想到的是兩天前的那個下午──一個以為會傷感的下午,結果──給我的是滿滿的榮光!

確實不容易。這兩天慢慢回想,愈發覺得不容易──無論辦爾雅五十年也好,或自己寫作七十年,在在都表示,一個人的「堅持」,而這種「堅持」,對於我,居然在不自覺中完成。我只是順其自然始終做著一件事──不管寫作或出版,我的目標只有一個──出書。

寫作是為了出書。出版呢?當然最後也是為了出書;所不同的,寫作是希望出版自己的書,出版則是為所有的作家,希望能爭取好作品,成為自己出版社的招牌書。

五十年間,我主持的爾雅出版社出版了將近一千種書;七十年裡,我自己寫啊寫的,居然寫出了八十種書,這兩者成為我生命的主軸,日日月月年年在軌道上來回行走,且樂此不疲;可才一轉頭,五十年和七十年都已雲樣飄過,此時老朋友和好心人要讓我重新亮相,讓我登上舞台,希望更多人看到我堅持地做著一件推廣讀書、推廣文學的工作。

一開始我並不認真回應,甚至想推掉這樣一個「拋頭露面」的機會,主要,自己覺得五十年也好,七十年也好,都已成為往事追憶錄,何況出版業這些年連續走下坡路,早已是一項夕陽事業,再加上年歲老去,像極了一棵枯朽老木,就讓自己逐漸消失於大地。但等到八月三十一日下午實際參加了這項活動,才知,一個人,從少小走過留下的每一腳步,其實都有印記,人不可妄自菲薄,人間看似無情,在默默中,會發現我們仍然活在一個有情天地有情人的世界。

這場活動,原先並未寄予厚望,我知道,當然會有幾位老友出席,也可能出現一些讀者,在這個文學早被冷落的年代,我想,誰有心情參加一位老作家的晚年回憶;何況,這幾年風不調雨不順,整體經濟面不佳,大家普遍過著並不寫意的生活,再加上氣候異常炎熱,誰都懶得出門。想不到的是,這樣的一個下午,紀州庵文學森林新館的座談會場竟然坐滿了人,是的,一屋子都是關心文學的人,或者說,來了一屋子愛書人,啊,這樣的場面怎不叫人感動啊!

感謝貴人出現

台上坐了四位詩人和作家──席慕蓉、陳義芝、李進文和凌性傑。在他們正式發言前,先走上講壇的是「中華民國筆會」會長廖咸浩和《文訊雜誌》社長兼總編輯封德屏,而現場主持人是筆會祕書長楊宗翰。

我說,這是我的光榮日子,主要,每一位上台的貴賓,一開頭,總是先提到爾雅和我的名字,他們不時地提起我寫的書名,也不時朗誦我的詩作,詩人席慕蓉甚至從我十歲時在崑山千燈小圓莊的兒時生活說起,還提起和我一起放牛的小三子……

不容易啊,當時坐在會場的我,甚至不相信這一切發生在我眼前的畫面。

是的,很可能是我正在做白日夢。

甚至不相信會場上每一位詩人和作家對我說的每一句話都是真的,一切的一切,都只是一個夢。一旦醒來,那全不是真的……然而現在已經整整過了兩天,我慢慢地回想,仔細地回想,原來,這一切都是真實的,於是對自己說:不容易,真不容易。人的一生,能擁有像兩天前的那樣一個下午,確實不容易。

用七十年換來這樣一個下午,真的不容易啊!

但說了這麼多「不容易」,真正不容易的是,就算你做了什麼了不起的事,還是要有一個「貴人」出現,為你「點火」,你的「不容易」才成為一首詩──成為「美夢成真」。

是誰讓大家看到一個「努力七十年的人」──那個「點火人」是誰啊?是封德屏和楊宗翰──兩位為「文學」默默獻出心力的人!

(摘自《什麼時代?什麼書?:2024/8-9月日記》,爾雅出版)

作者簡介

隱地

寫過一本書——《我的宗教我的廟》,他說:「文學是我的宗教,爾雅是我的廟」,73歲時,他突然醒悟:「時不我與」,於是立即動手寫《遺忘與備忘》,15年來,像敲木魚般完成「年代五書」、《一根線》、《守住美好》和《一個人的新聞室》等20餘種,他要成為「文學盛世」的記錄者。